ドキ★ワク先端科学

| 教育研究紹介 TOP |

~読売新聞寄稿連載「ドキ★ワク先端科学」から~

第12回:情報科学研究科 中島康彦教授 [2014年10月7日]「仕組み変わらず高性能化」 |

|

わずか30年前、家庭にあるコンピューターと言えば、単純なゲーム機でした。ところが今では、あらゆる物にコンピューターが入りこみ、互いにネットワークで接続されていて、コンピューター無しには、社会が成り立たない状況になっています。なぜ、このような急激な変化が起こり得たのでしょうか。

最も大きな要因は、コンピューター自身がとてつもない勢いで高性能化したことです。この5年で10倍、30年では100万倍もの性能向上を遂げ、他の工業製品の進化速度を圧倒しています。

実は、コンピューターの基本的な仕組み自体は、30年前とほとんど変わっていません。個々の部品の処理能力が増して、全体的に速くなっただけです。消費電力が小さく高性能になると、人々は様々な場面で利用しようと考えますので、自動車や電話など色々なものにコンピューターが組み込まれ、大きな変化が起きるのです。

では、どうしてコンピューターだけが急激に進化できたのでしょうか。その秘密は、並列処理というコンピューターの働かせ方にあります。

たとえば、ある中学生の宿題が締め切りに間に合わないので、100人の友達に手伝ってもらうことにします。単純に考えると、100等分して分担すれば、100倍速にできるはずです。

しかし、それほど単純ではありません。誰かが休憩したり、怠けたりせず、全員が常に全力で取り組んでいるか、また、どう分担し、効率良く1冊のノートにまとめるか。これらの問題を解決できれば、すばらしい並列処理の仕組みを作れたことになります。

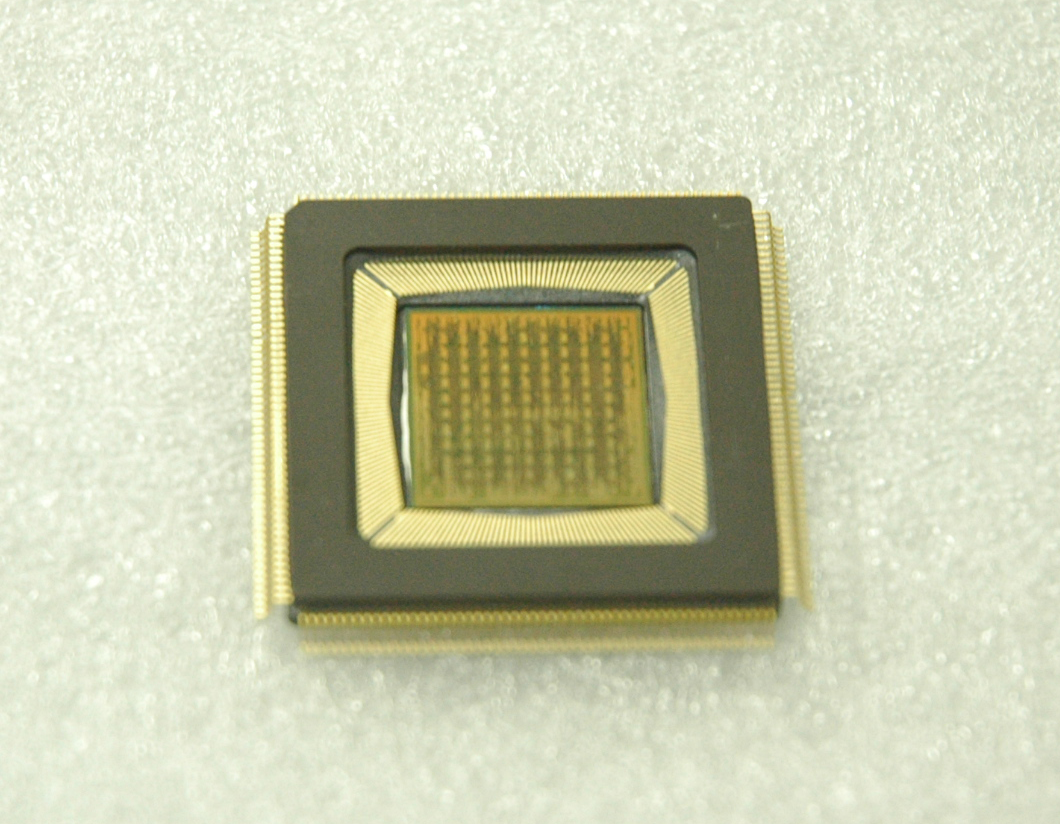

私たちの研究室では、LSI(大規模集積回路)上の無数のコンピューター部品を効率良く動かして、いかに高性能なコンピューターを作るかを研究をしています。そして、卒業生は、様々なメーカーでコンピューター開発に携わっており、中には次世代スーパーコンピューターの開発に関わっている技術者もいます。