ドキ★ワク先端科学

| 教育研究紹介 TOP |

~読売新聞寄稿連載「ドキ★ワク先端科学」から~

第14回:バイオサイエンス研究科 稲垣直之准教授 [2014年11月18日]「脳を働かせるネットワーク」 |

|

私たちの脳は、見たり、聞いたり、考えたり、心の世界の様々な働きをします。サッカーをしたり、泳いだり、話したりできるのも脳が運動の機能に関わって活動するおかげです。では、脳はどのようにしてこのような高度な働きをすることができるのでしょうか。

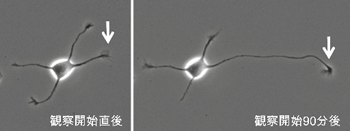

脳の中には1千億個もの神経細胞があり、これらの細胞が長い突起を伸ばし、その先が他の細胞に接することにより、ネットワークをつくっています。神経細胞同士がこの突起を通して情報を交換することで、脳が働くことができるのです。

世界中のコンピューターやスマートフォンが、ネットワークでつながって情報交換をする仕組みにそっくりですね。私たちの研究室では、神経細胞が脳内でこのようなネットワークを作る仕組みを調べています。

面白いことに、神経細胞は直径が約10万分の1メートルと非常に小さいのですが、突起の長さは、1メートルぐらいに伸びるものもあります。このような長い突起をつくるには、材料になる物質を細胞から突起の先端まで、どんどん運んで補給する必要があります。その輸送の仕組みを担うタンパク質が、わかってきました。

また、神経細胞が正しい相手とネットワークを作るためには、突起を適切な場所に到達させなければなりません。これに関しては、突起の先端が、脳内にある道路標識の役割をする化学物質に導かれて、正しい方向へ進むと予想されていました。そのナビゲーションの仕組みも、分子のレベルで明らかになってきました。

最近、これらの仕組みを担うタンパク質を働けなくすると、脳や体がうまく形作れないことがわかってきました。このような分子を調べることで、脳や体がどのようにできていくのかがわかります。さらに、病気の原因解明や、診断・治療法の開発にもつながると考え、日々研究しているのです。