ドキ★ワク先端科学

| 教育研究紹介 TOP |

~読売新聞寄稿連載「ドキ★ワク先端科学」から~

第17回:バイオサイエンス研究科 森浩禎教授 [2015年1月6日]「生命起こすネットワーク」 |

|

新しい年が始まりましたね。気持ちを新たに、今回は生物学の新しい流れを紹介します。

20世紀後半、遺伝子DNAの構造が明らかにされ、分子レベルでの生命活動の解明が進みました。そして、1990年にはヒトのゲノム(遺伝情報)解明の研究がスタートしました。当初は50年以上かかると思われていたのですが、技術の進歩により、開始からわずか10年で遺伝情報の並び方が解明されました。

その後、ゲノム読み取りの技術開発が盛んに行われ、現在、方法によってはヒト1人分のゲノム情報を1週間程度で決められるようになっています。コストも10万円程度。もちろん詳しく解析するには相当な時間がかかりますが、私たち一人一人が自分のゲノムを知る時代は、すでに始まっていると言えるでしょう。

ゲノム同士を融合させる試みも行われています。2005年に日本で藍(らん)藻という光合成するバクテリアのゲノムを、納豆菌の仲間の枯草(こそう)菌のゲノムに挿入し、融合ゲノムを持つ微生物が作製されました。10年には米国で、DNA合成装置を使い、全て化学合成したゲノムを持つバクテリアが作られました。

ただ、一から人工のバクテリアゲノムを設計し、思いのままのバクテリア細胞を作ることができるのかというと、現状では不可能です。これまで生物学で明らかにされてきたのは、遺伝子一つ一つの構造や機能。個々の部品の研究の蓄積です。

しかし、実際の細胞は、部品が集まって機能します。さらにその集合体がお互いに助け合いながら生命活動を行っています。車の部品だけを集めても車ができないのと同じですね。どの部品がどのユニットを作るのか、そしてそれらがどのようにお互いを制御するのかがわからないと設計できません。細胞の中の遺伝子の繋がりはまだほとんど解明されていないため、設計図すら作れない状況なのです。

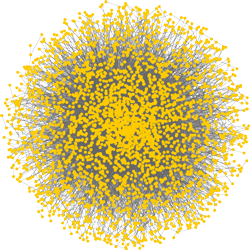

そこで、私たちは細胞内で働く全ての遺伝子がどう影響し合うかを調べています。図を見て下さい。これは、大腸菌の遺伝子が作り出すタンパク質同士のつながりを表したものです。

点がそれぞれのタンパク質、線が結合を示します。このようにタンパク質は想像を超える大きなネットワークを作って生命現象を引き起こしています。大腸菌は小さなバクテリアですが、それでも5000個ほどの遺伝子を持っています。

遺伝子同士のいろいろな関係を調べてより理解し、いつか細胞を一から作り出したい。それが私たちのグループの夢です。