ドキ★ワク先端科学

| 教育研究紹介 TOP |

~読売新聞寄稿連載「ドキ★ワク先端科学」から~

第35回:バイオサイエンス研究科 高木博史教授 [2016年3月22日]「微生物のストレス解消法」 |

|

現代社会で暮らす私たちは日々、「ストレス」を感じることが多いですね。ストレスの原因は、怒りや不安といった心理的なもののほか、暑さや寒さ、感染、炎症など、様々なケースに分類されます。しかし私たちは、適度な運動、睡眠、食事、趣味など、色々な手段で解消を図っています。

肉眼で見えない微生物も、私たちと同じようにストレスを感じるのでしょうか。また、どのようにストレスを解消するのでしょうか。

ほとんどの微生物は、私たちのように多くの細胞が集まってできた「多細胞生物」ではなく、一つの細胞そのものが生命体の「単細胞生物」です。単細胞の微生物は、常に気温や浸透圧といったストレスにさらされていますが、細胞の基本的な構造を守りながら、様々な機能を発揮して、環境に適応してきました。

進化の過程でストレスを素早くキャッチし、対処するシステムを手に入れた微生物は、多細胞生物のストレス適応の原点であると言えます。つまり、ストレス下でも微生物が生存できる仕組みを理解することは、ストレスを受けた動物や植物では複雑で解析が難しい現象について、新しい仮説や解決を導く重要な研究につながるのです。

パンやお酒などの発酵食品に欠かせない微生物が「酵母」です。発酵食品を作る環境は、冷凍、乾燥、高温など、酵母にとって過酷なストレスが生じます。ストレスで酵母の発酵力が低下してしまうと、発酵食品の生産性や品質が悪くなるため、ストレスに強い酵母の開発が望まれています。

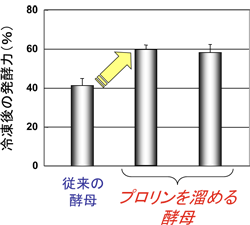

私たちの研究室では、酵母などの微生物の「ストレス解消法」を研究しています。例えば「プロリン」というアミノ酸が酵母の細胞内に多いと、発酵力を低下させるタンパク質の変性や活性酸素の増加を防ぐことができます。実際、プロリンが多い酵母でつくった冷凍パンや菓子パンは、通常の酵母でつくったパンよりもよく膨らむことが分かりました。このような研究成果を応用して、私たちの生活に役に立つ微生物の開発を目指しています。