<対象者マーク>

![]() 小学生

小学生

![]() 中学生

中学生

![]() 高校生

高校生

![]() 大学

大学

![]() 一般

一般

万博の生駒市ブースでも出展した、360度動画による生駒市のVR観光体験を提供いたします。

ごみ処理場では、集めたごみをクレーンを使って操作しています。ごみクレーン自動化に向けて開発したロボットクレーンでクレーンの操作を体験してみよう!

人の研削による形状加工をAIロボットによって自動化します。カメラで撮影した対象の形状を元に、AIはロボットの動きや削る順番を計画し、研削するロボットを展示します。

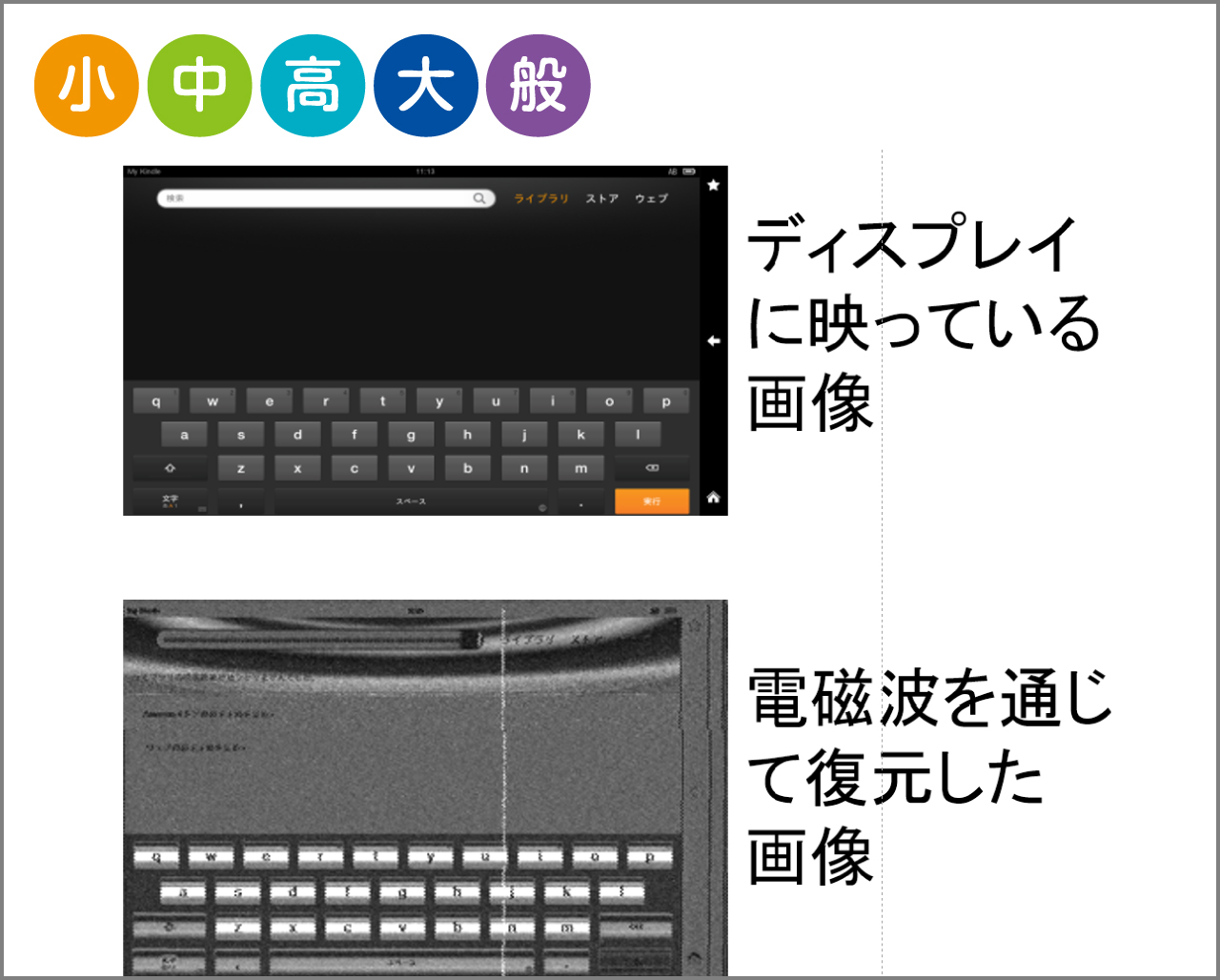

身近なデバイスなどから漏れ出る電磁波から情報を復元してみましょう。

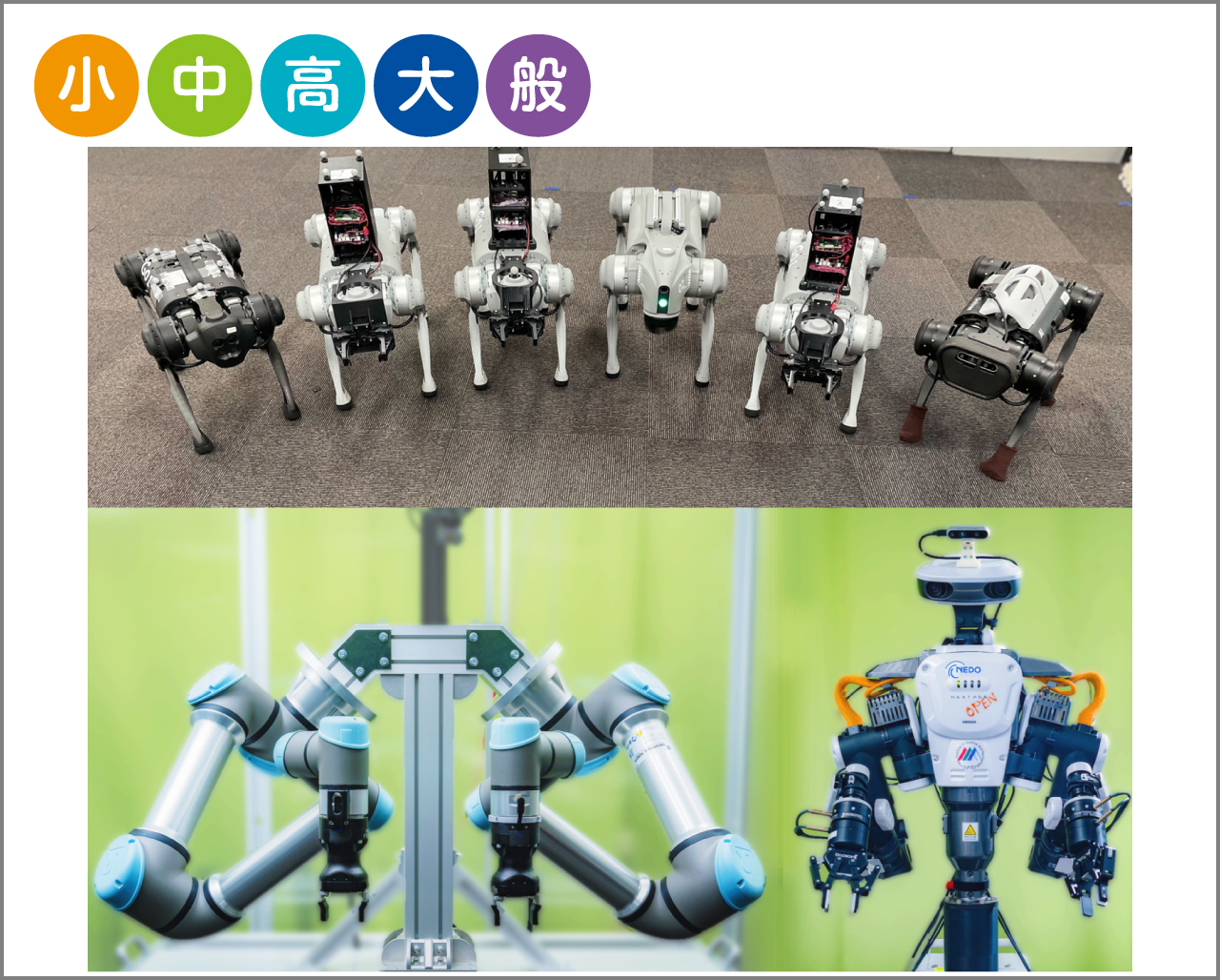

ロボットアームや犬型ロボットとふれあいながら、AIで学習したロボットのかしこさや動きを楽しめるデモを行います。

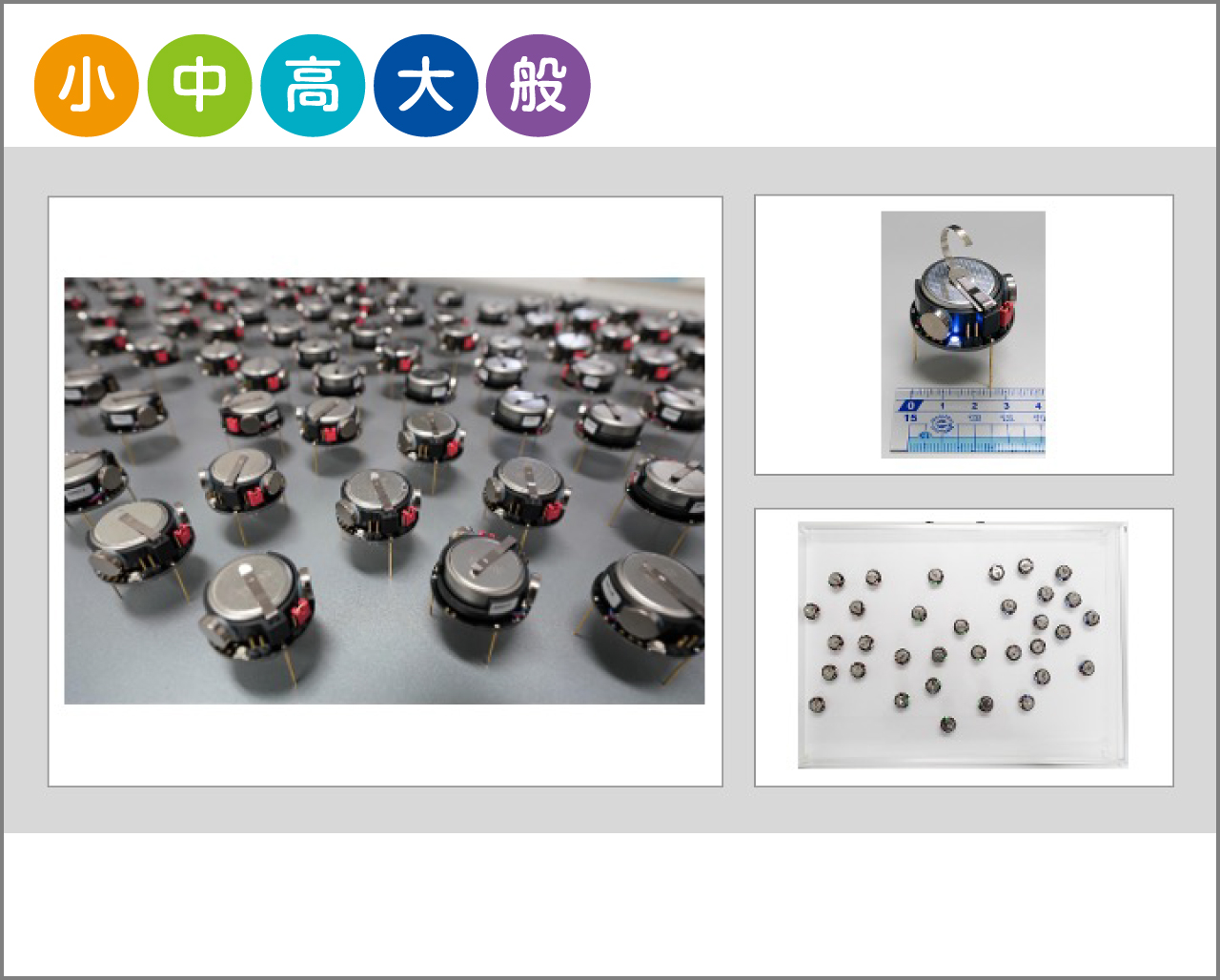

Kilobot(キロボット)とは、500円玉ほどの大きさのロボットからなるロボット群のことです。複数台のロボットが互いに助け合って動くようすを体験してみませんか?

※本展示は都合により

中止となりました。

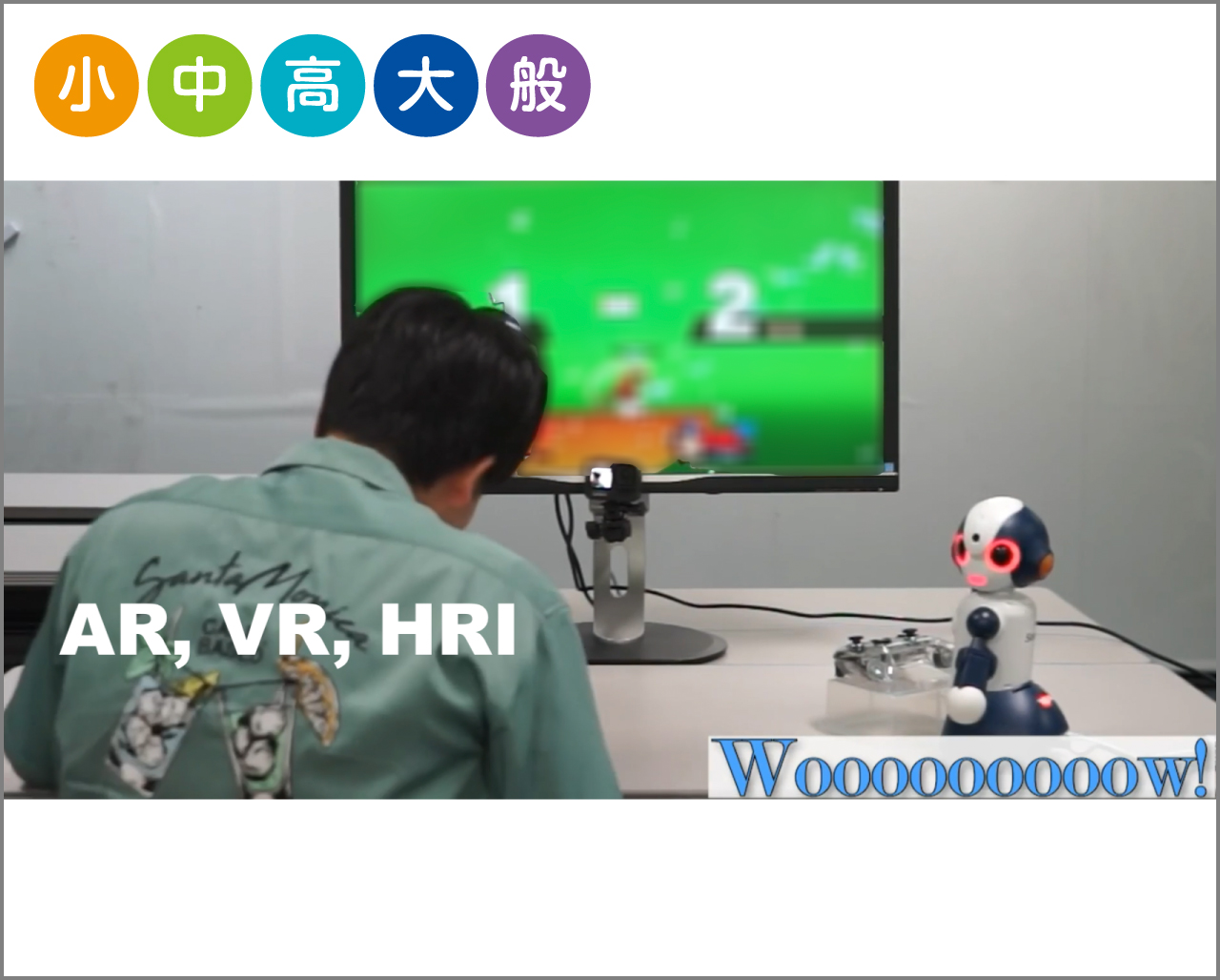

友達と一緒にゲームするのは楽しいですよね。もし、友達のように会話しながらゲームを一緒にプレイしてくれるロボットがいたら楽しいと思いませんか?

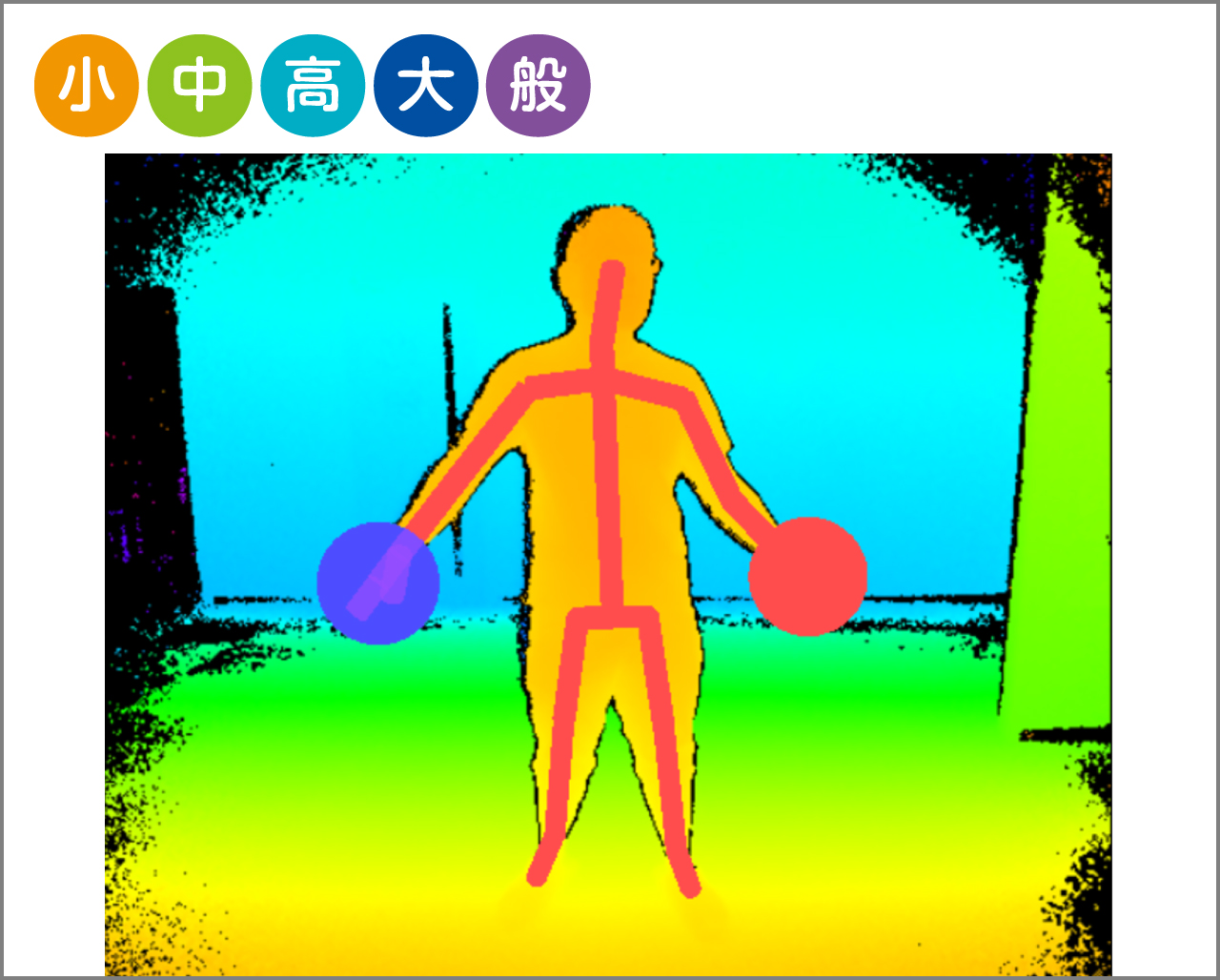

光の飛行時間から、「は・じ・き」の法則で距離を測るカメラです。距離が分かると、人の検出などの精度が向上します。実際にあなたを検出するデモを行います!

IoTトングでゴミを拾うと、拾ったゴミの個数やゴミのめずらしさなどを評価してスコアを出します。その場でランキングと地図を表示し、競い合いながら楽しくゴミ拾いすることができます。

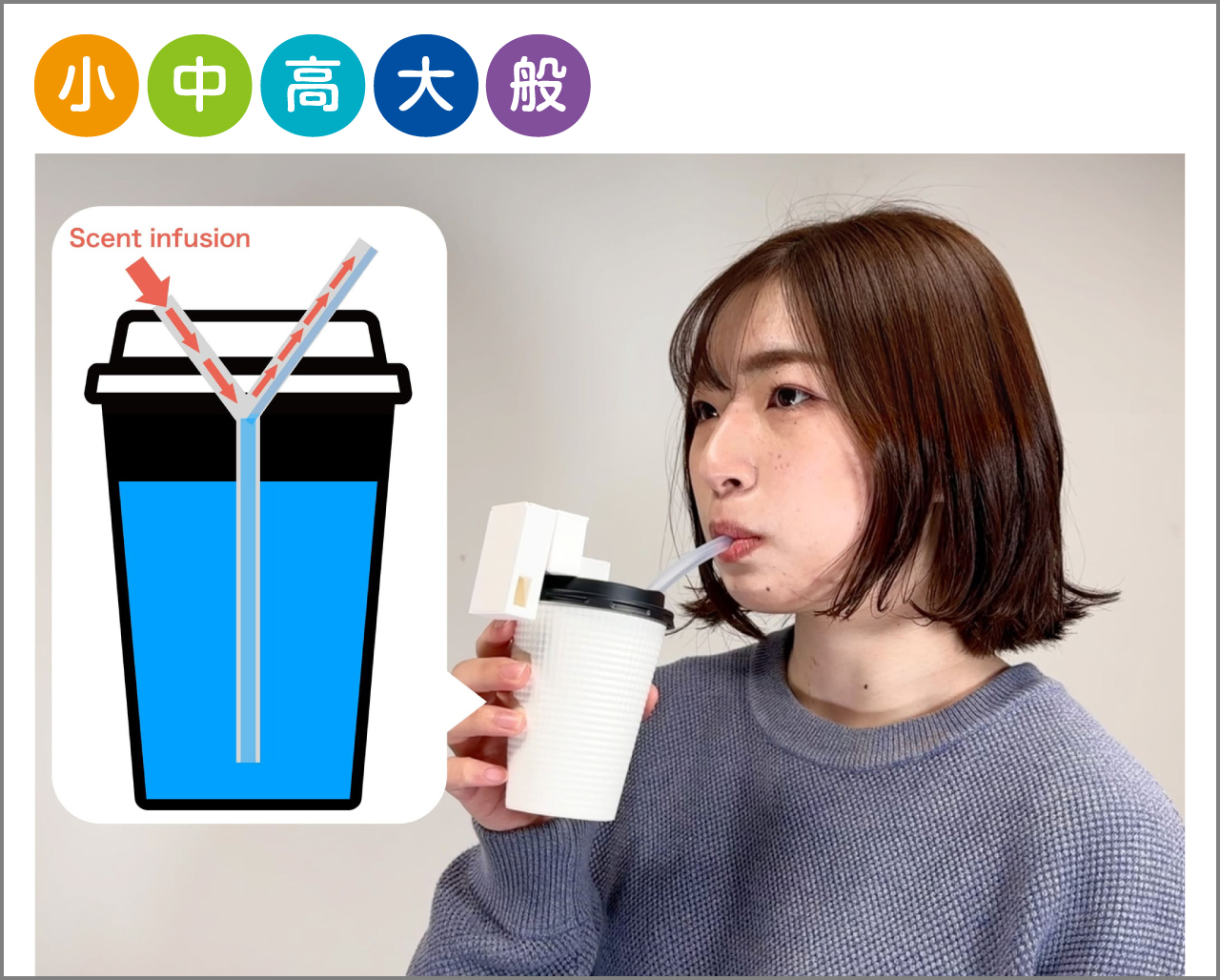

香りで味覚が変わる新しい体験ができます。飲み物と香りを同時に口に摂取することで甘さの感じ方や味を変化させるデバイスです。五感で楽しむ未来の味覚を、ぜひご体験ください。

<対象者マーク>

![]() 小学生

小学生

![]() 中学生

中学生

![]() 高校生

高校生

![]() 大学

大学

![]() 一般

一般

大阪・関西万博でも評判を呼んだ「光る植物」の展示です。光るキノコの遺伝子を利用したバイオテクノロジーで作られた光るタバコや光るポプラ。将来は赤く光るバラや花びらがピンクに光るソメイヨシノも夢じゃない。

植物がカラフルなのは、『色素』とよばれる化合物を作っているからです。自然界には様々な植物色素がありますが、状態で色が変わるものなど特徴も様々です。身近な植物に含まれる色の変化を観察してみよう!

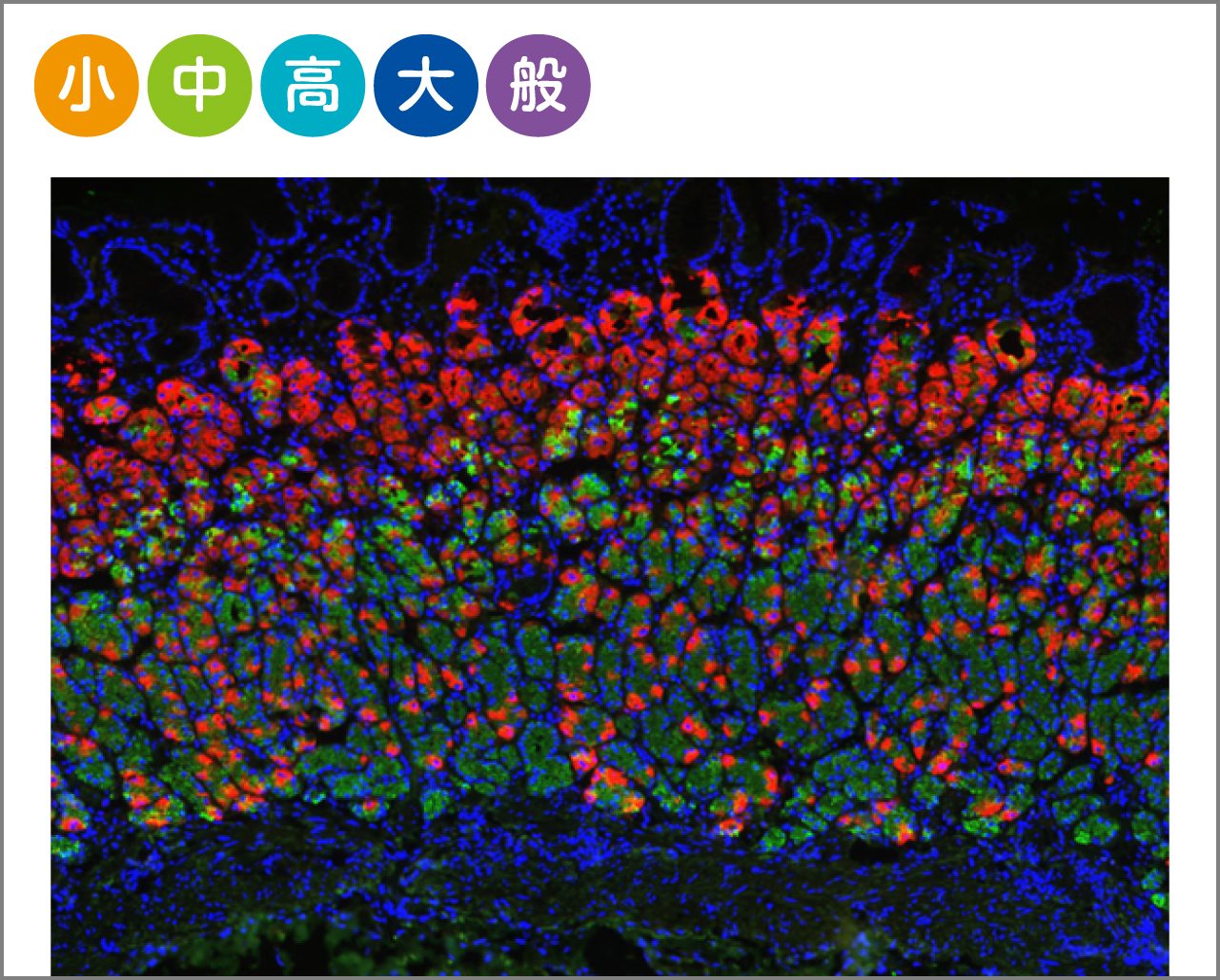

体の中には色々な臓器があり、それらの臓器では様々な形の細胞からできています。体の中で働くいろいろな細胞を見てみよう。私たちの研究室では、体の中で幹細胞が増えて分化するしくみを調べています。シャーレの中で増やした幹細胞を見てみよう。

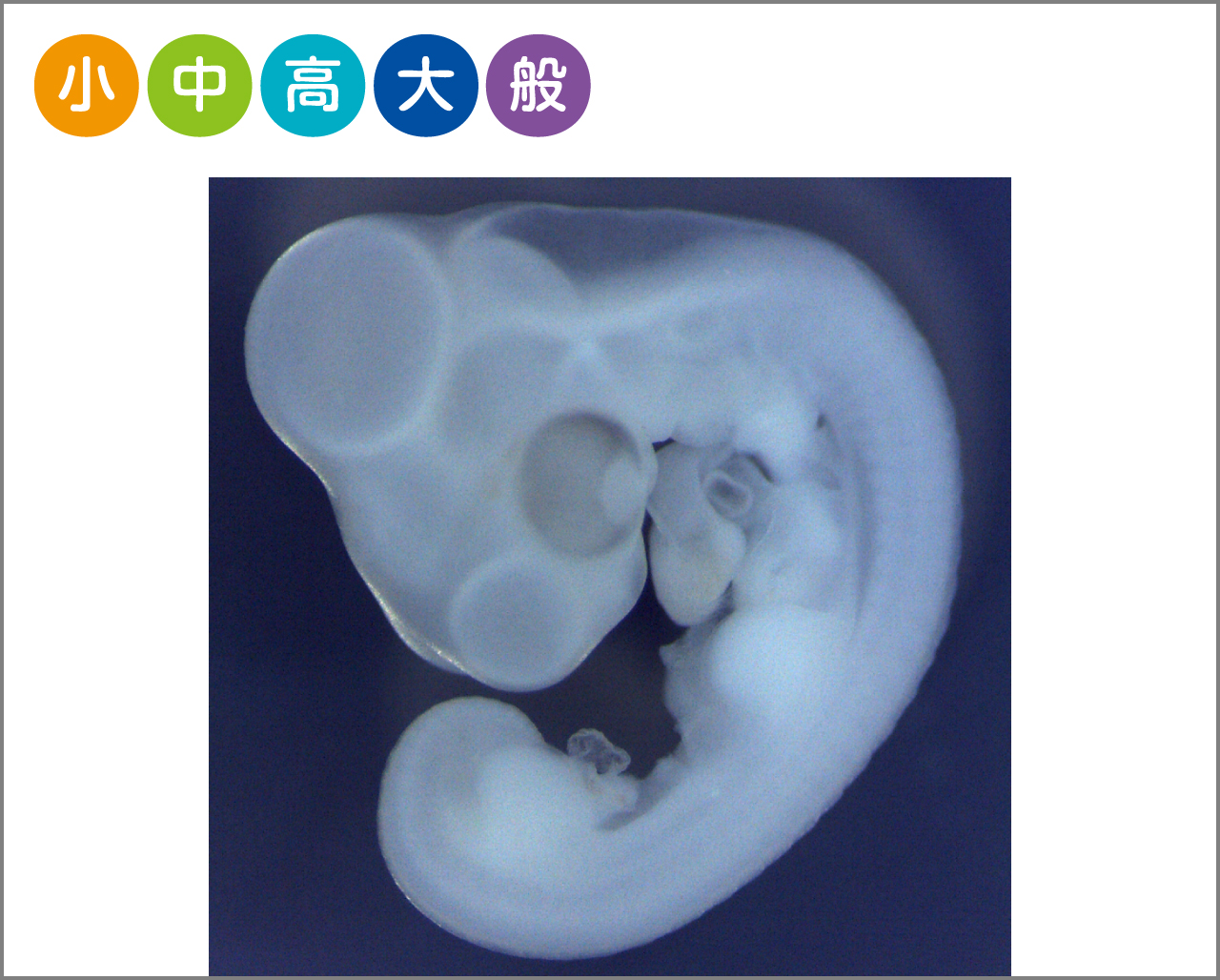

私たちは、体が出来上がっていく仕組みを明らかにするために、ニワトリの胚を使って研究をしています。展示するのは、卵の中で出来上がりつつある胚です。

顕微鏡で細胞を観察したり、PCRで遺伝子を増幅したり・・・。私たちは日々、さまざまな機器を使って実験をしています。それらを見て、触って、私たちが進めているバイオ研究を実感してみてください。

プラスチックはとても丈夫で自然の中で分解されません。しかし、そんなプラスチックをつくってしまう微生物が存在し、しかもそのプラスチックは自然界で分解されるんです。微生物がつくるプラスチックをみてみませんか。

私たちは、粘膜上皮細胞がつくる小さな指紋の様な構造がどのようにできるのか研究しています。ゼブラフィッシュの発生過程を顕微鏡で観察しながら、細胞がつくる迷路構造にあなたも挑戦してみませんか?

<対象者マーク>

![]() 小学生

小学生

![]() 中学生

中学生

![]() 高校生

高校生

![]() 大学

大学

![]() 一般

一般

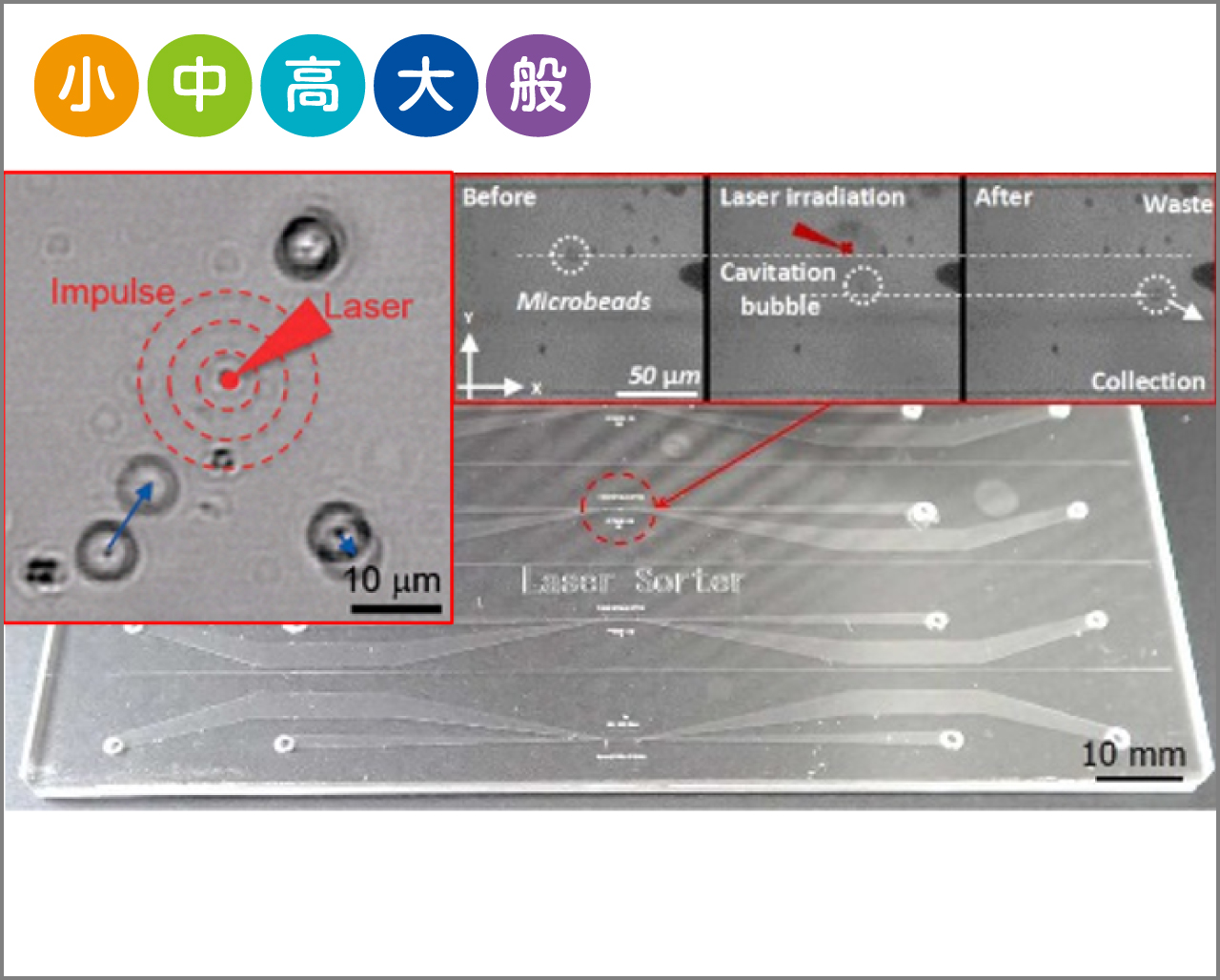

超短パルスレーザーやマイクロ流体の先端技術を駆使して、顕微鏡下で分子や細胞を高度に操作する新技術を開発しています。さらに分光イメージングや原子間力顕微鏡技術を組み合わせて、新しい工学について考えます。

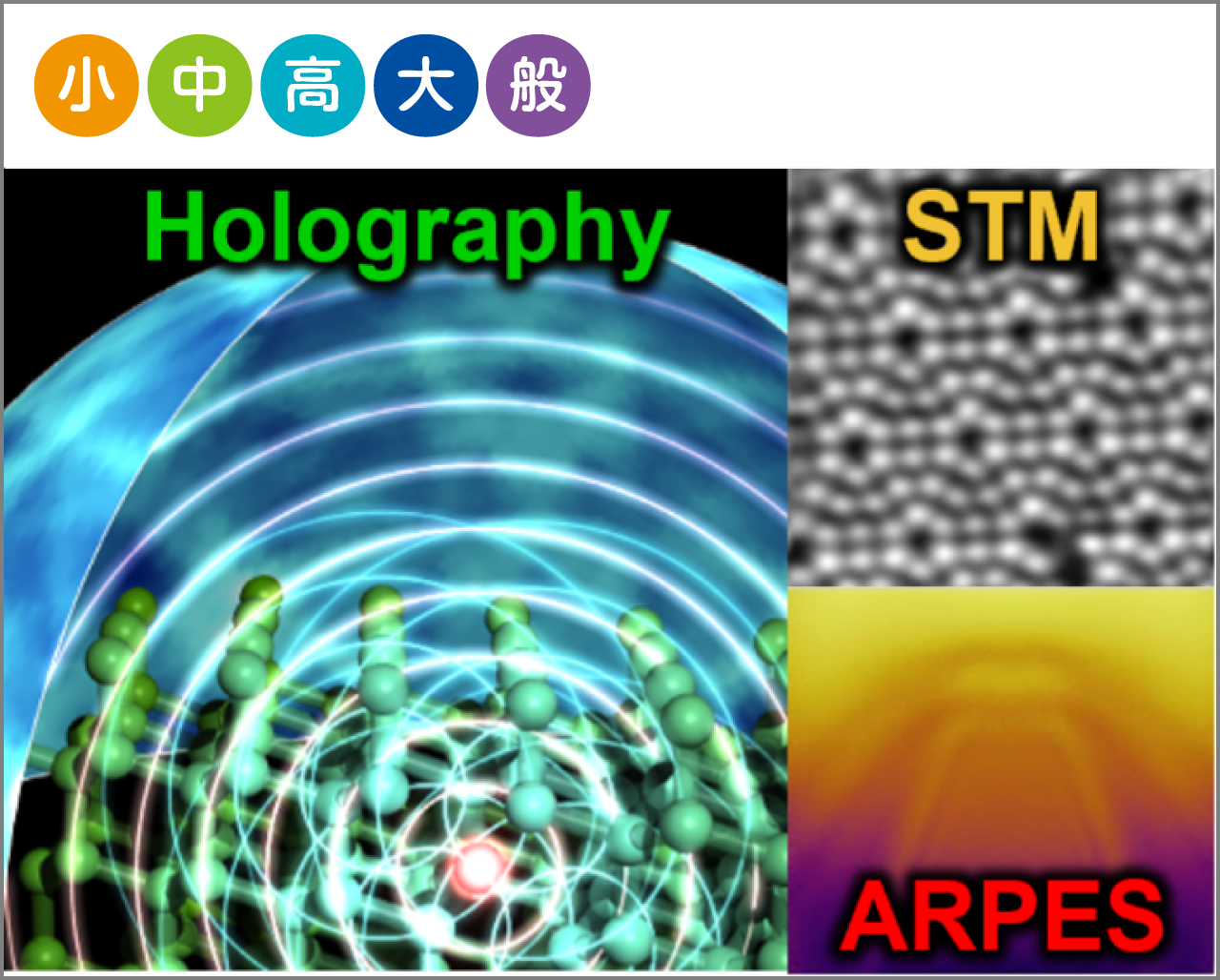

多彩な原子配列や電子物性が現れる物質表面を「新物質」として取り扱いその性質を実験と理論で解明しています。デモ展示では私たちの扱う結晶構造の展示と組み立て体験を行います。

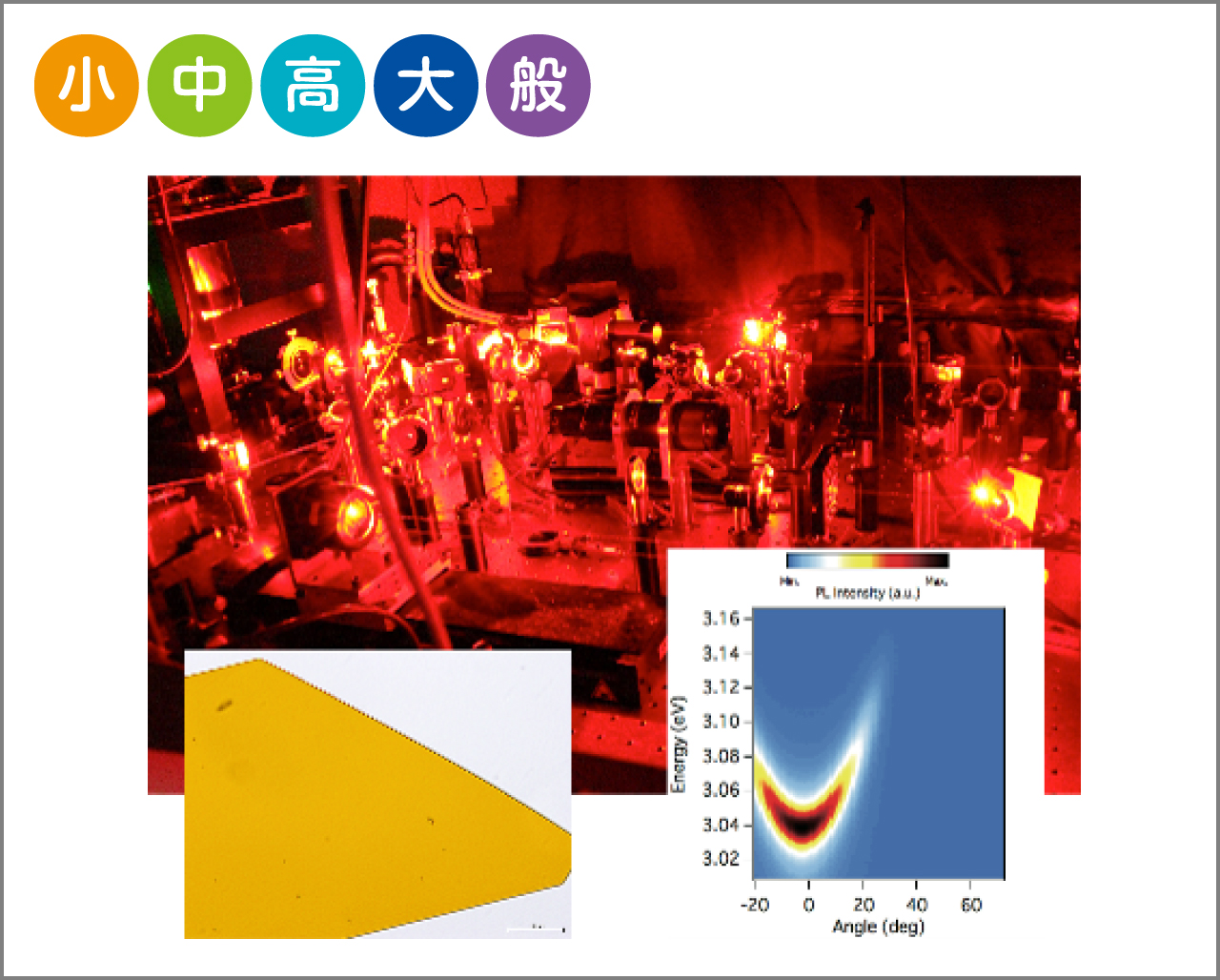

光と物質の混成状態であるポラリトンと呼ばれる量子状態が示す新たな物性の理解と応用への展開を目指して研究しています。最近の研究成果についてポスターで紹介を行います。

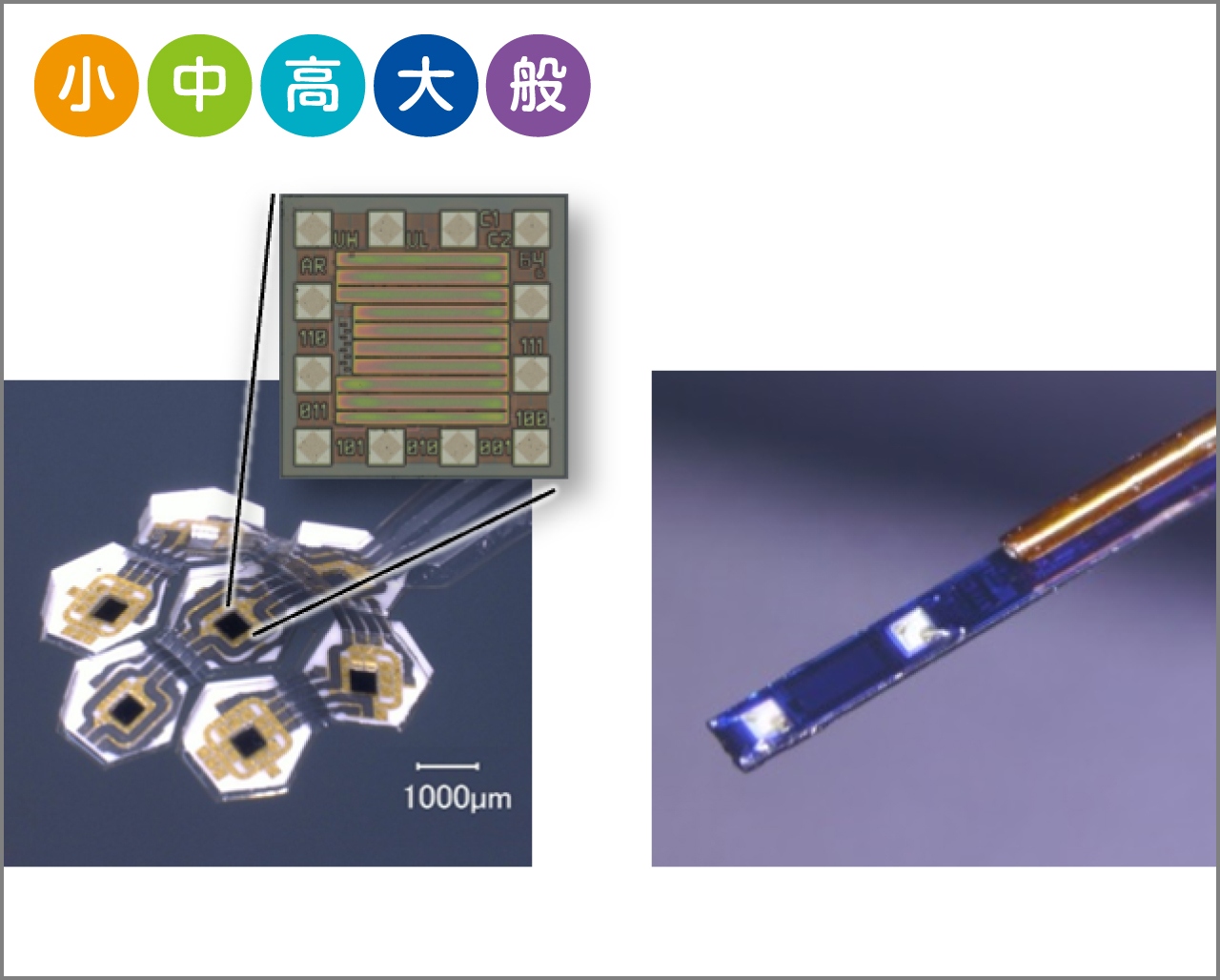

「光」を発生・検出する光機能素子は豊かな人間生活をもたらす先端技術の主役です。当研究室では、独自に設計した半導体集積回路で医工学等に向けた超小型光機能素子の研究開発を進めています。

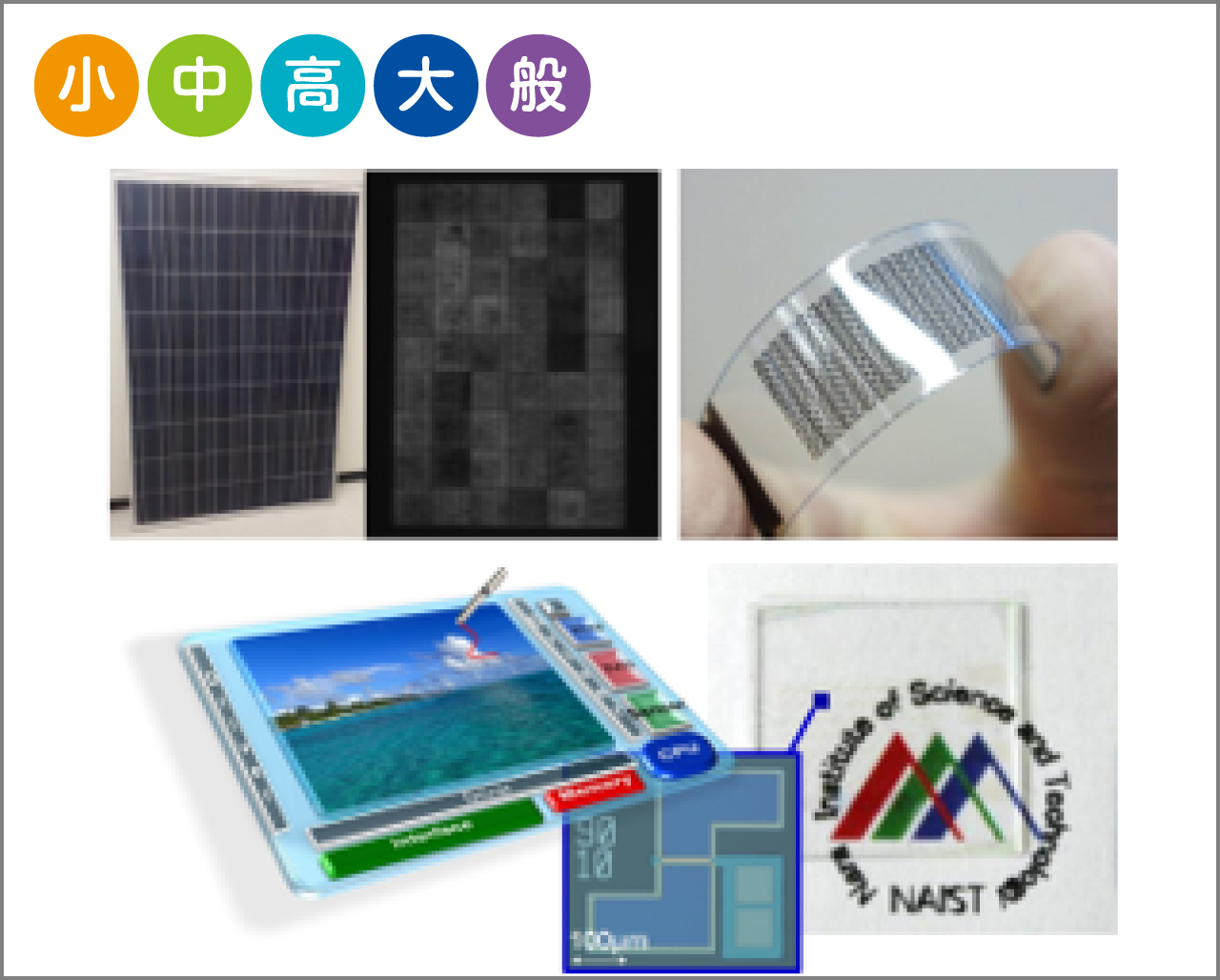

ディスプレイやメモリなど高度情報化社会を支える情報機能素子、パワー半導体素子や太陽電池、熱電素子などエネルギーハーベスティングの研究を行い、高性能・多機能な半導体デバイスの実現を目指しています。

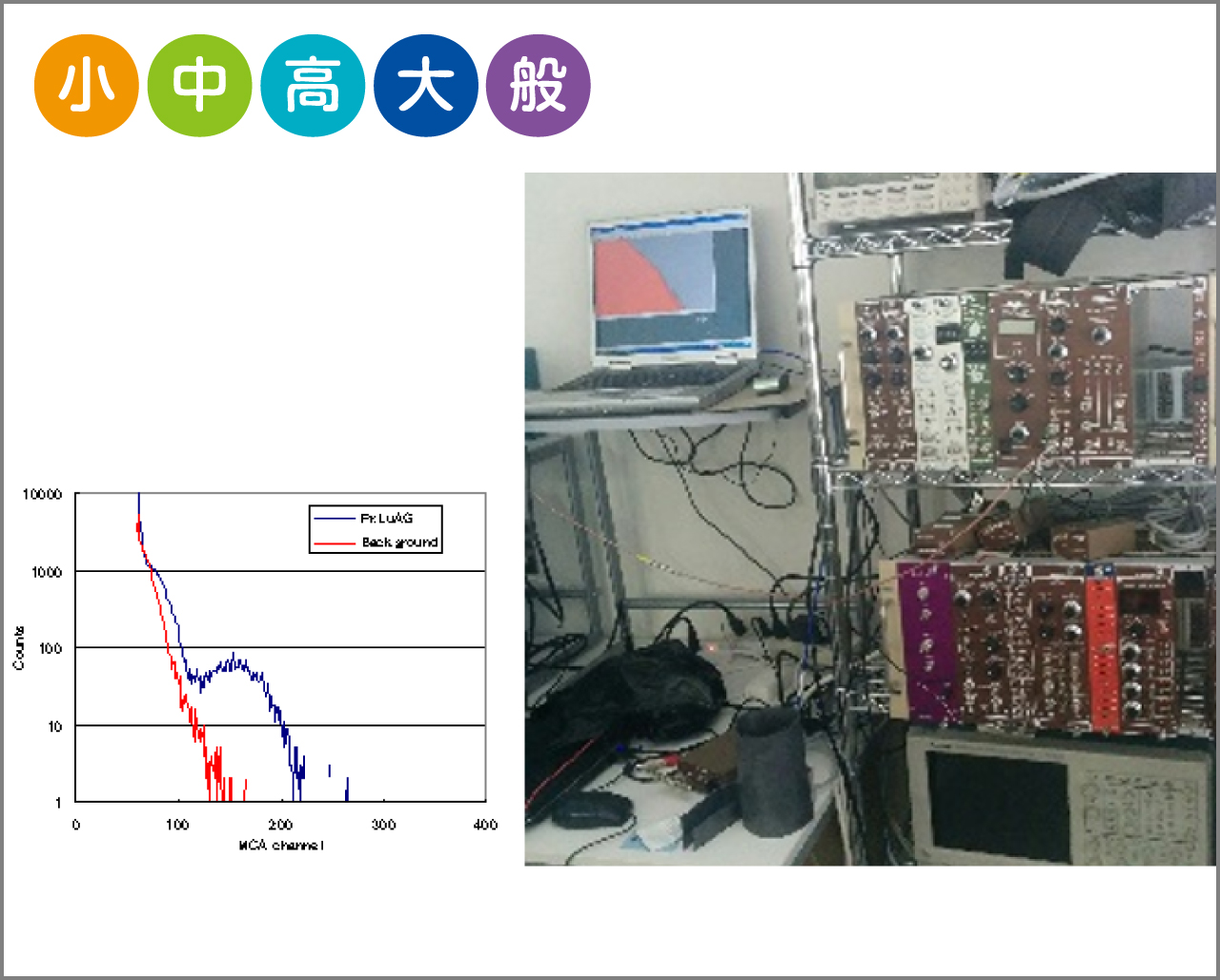

医療、セキュリティに応用される放射線検出器は、放射線の照射で発光する蛍光体と光検出器で構成されます。当日は放射線により発光する蛍光体の作製方法やその特性評価方法について紹介します。

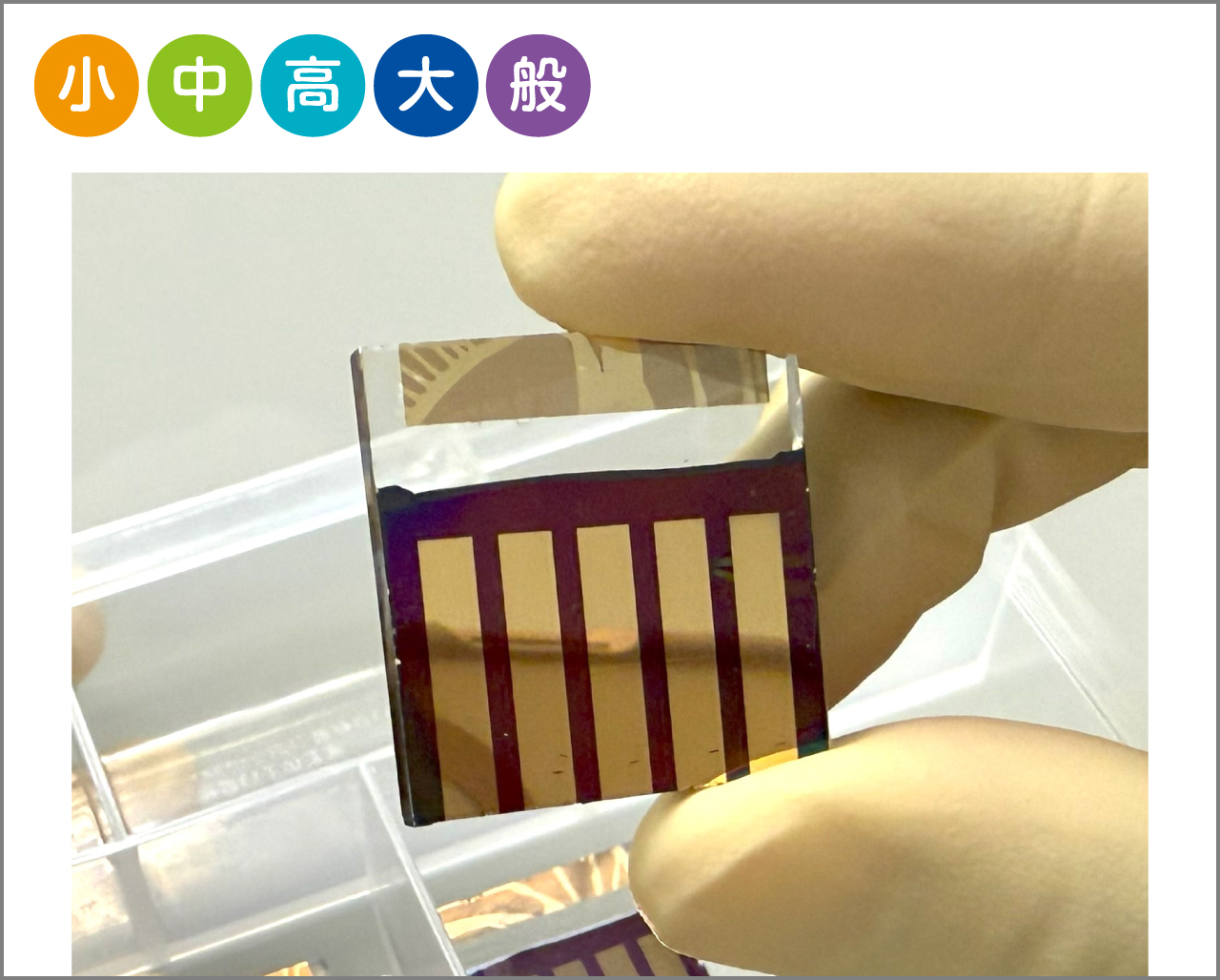

有機半導体をベースに、熱から電力を生み出す熱電変換材料や次世代プラスチック太陽電池の開発にかかわる基礎と応用研究をしています。当日は、実際に作成した発電する布やサーモグラフィーなどを体験していただきます。

当研究室では、新しい半導体の材料の探索から素子への応用までを研究しています。当日は、新材料を活用した薄膜トランジスタと太陽電池に関する最近の成果を紹介します。

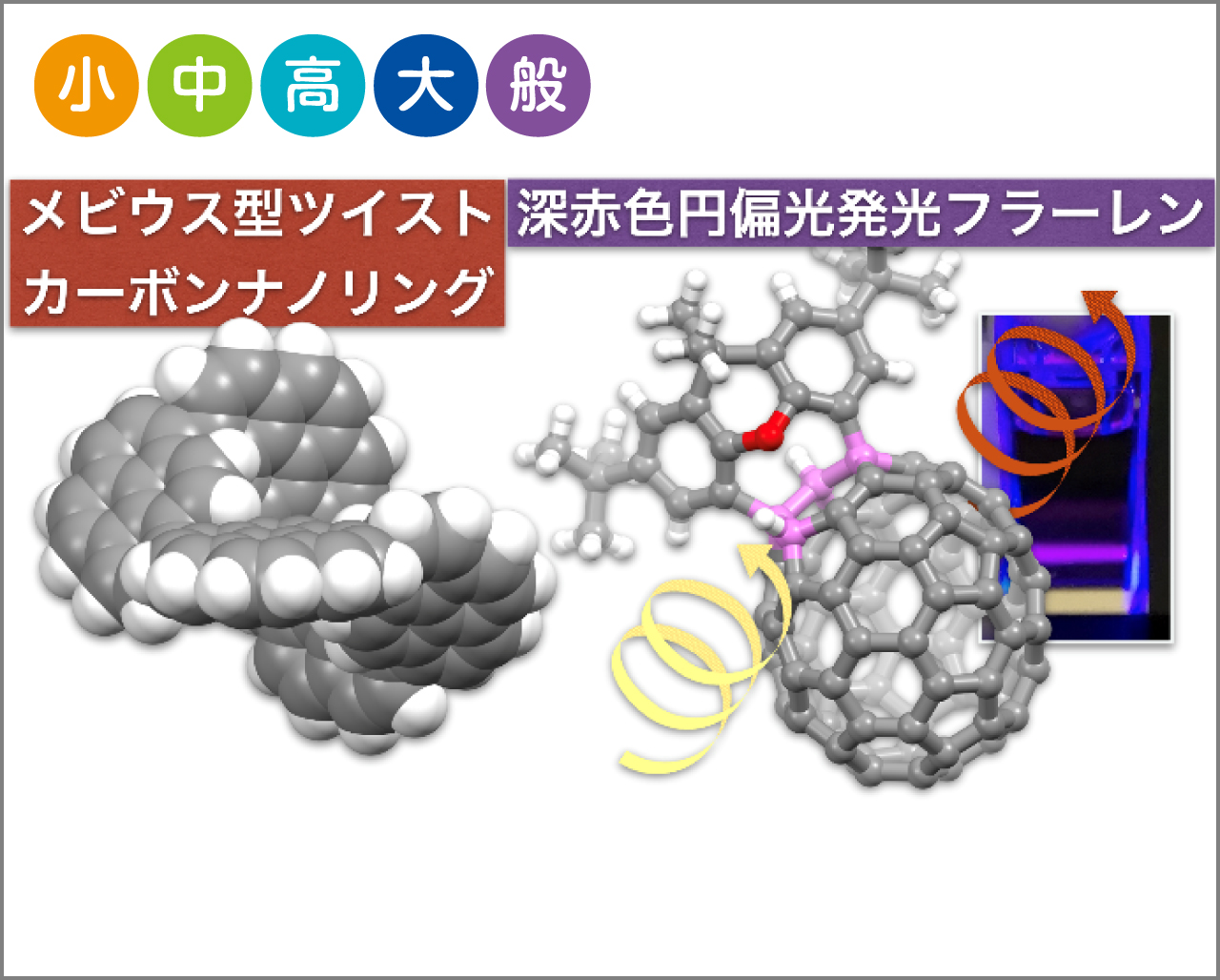

当研究室では、“光”を道具として使って、新しい化学反応や光応答性や高度発光性を示す有機分子材料の開発を行っています。未来の情報、エネルギー、物質の変換プロセスを担う分子システムの革新を目指しています。

新奇芳香族化合物の分子設計・合成を、最新の有機反応や計算科学を駆使して行っています。斬新な形状をもつ巨大分子や光で構造が変化するフォトクロミック材料、美しい色や発光をもつ有機色素について紹介します。

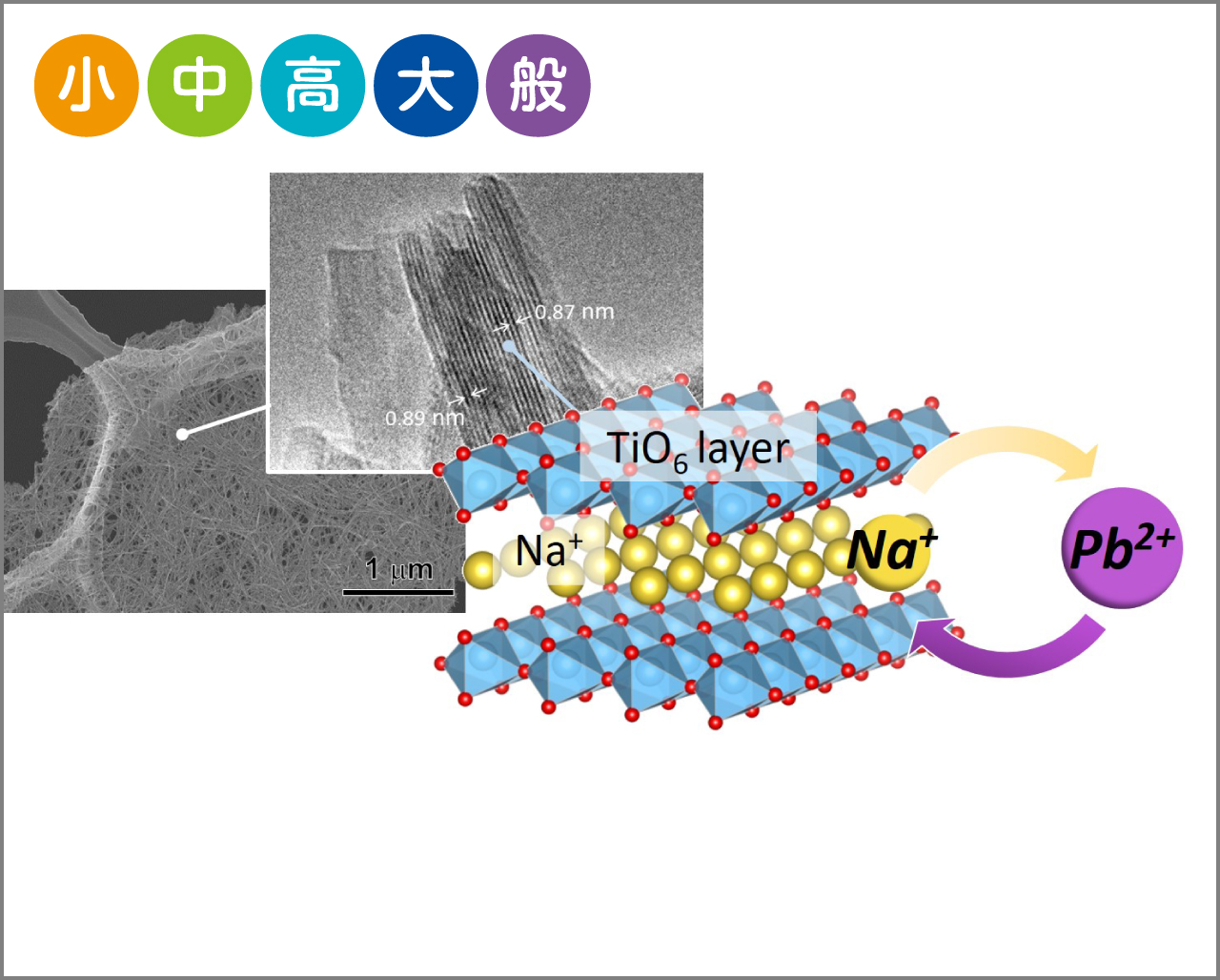

無機系吸着材は、環境中の汚染物質の吸着や資源の回収に使用できます。当日は、水をきれいにする無機系吸着材の最近の研究成果について紹介します。

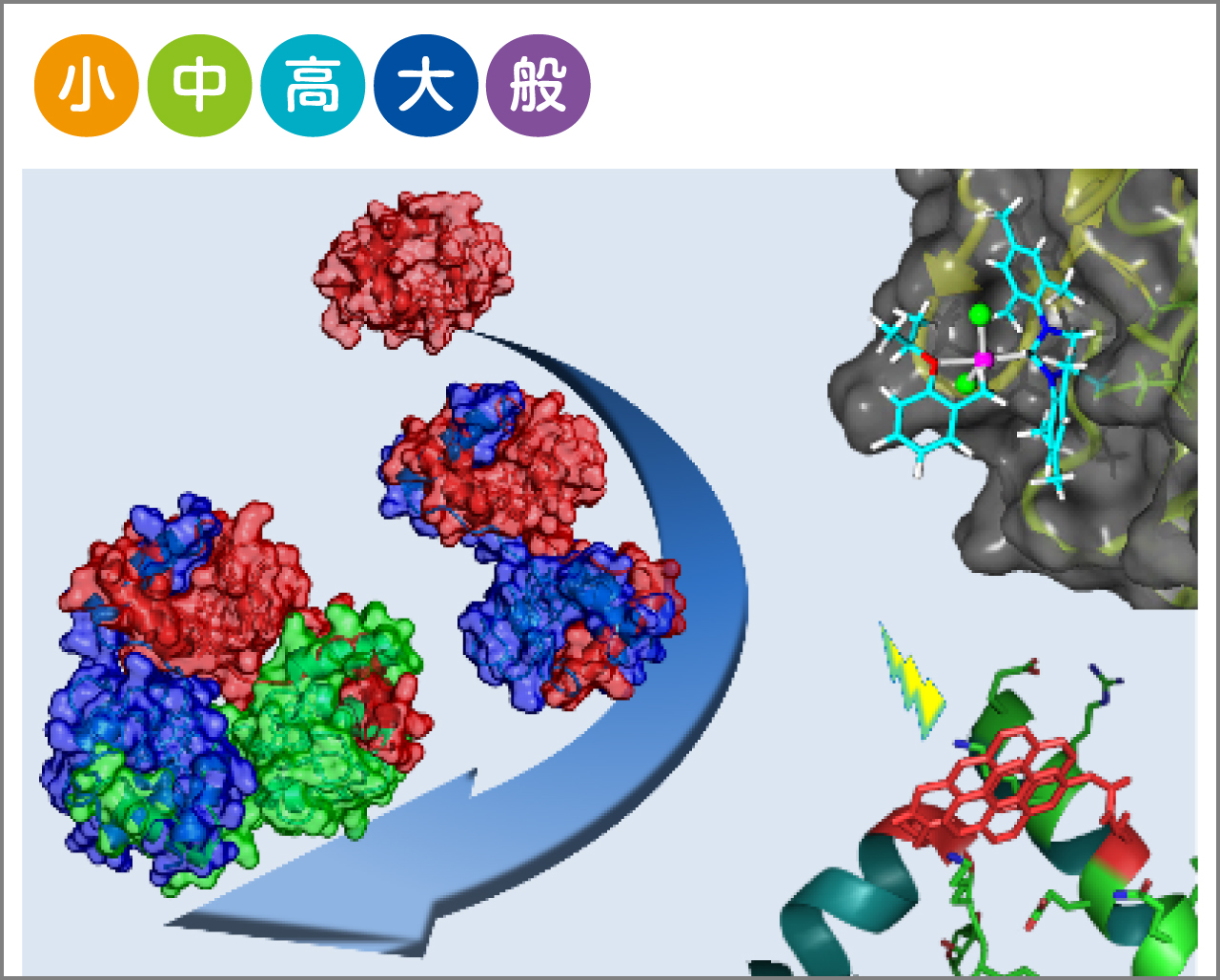

機能性人工タンパク質の創成、新規抗体の開発、タンパク質構造変性メカニズムの解明を目指し、タンパク質科学、有機・錯体化学、分光分析、コンピュータデザインの手法を用いて研究を行っています。

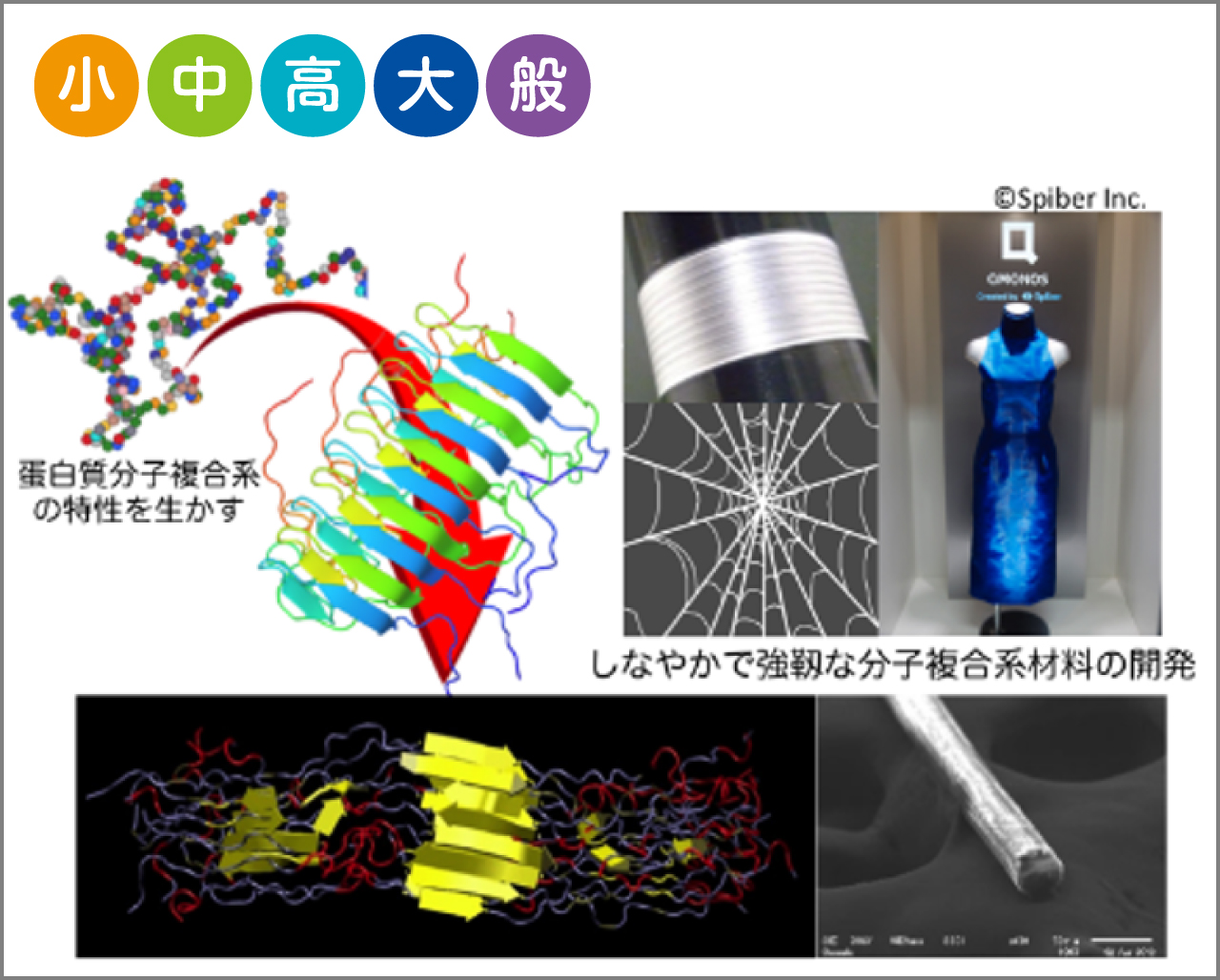

当研究室では、生命機能の中核を担う蛋白質分子集団が示す自律的集合離散を独自手法によって解析し、分子複合系の理解や、蛋白質分子複合材料の創成を目指しています。

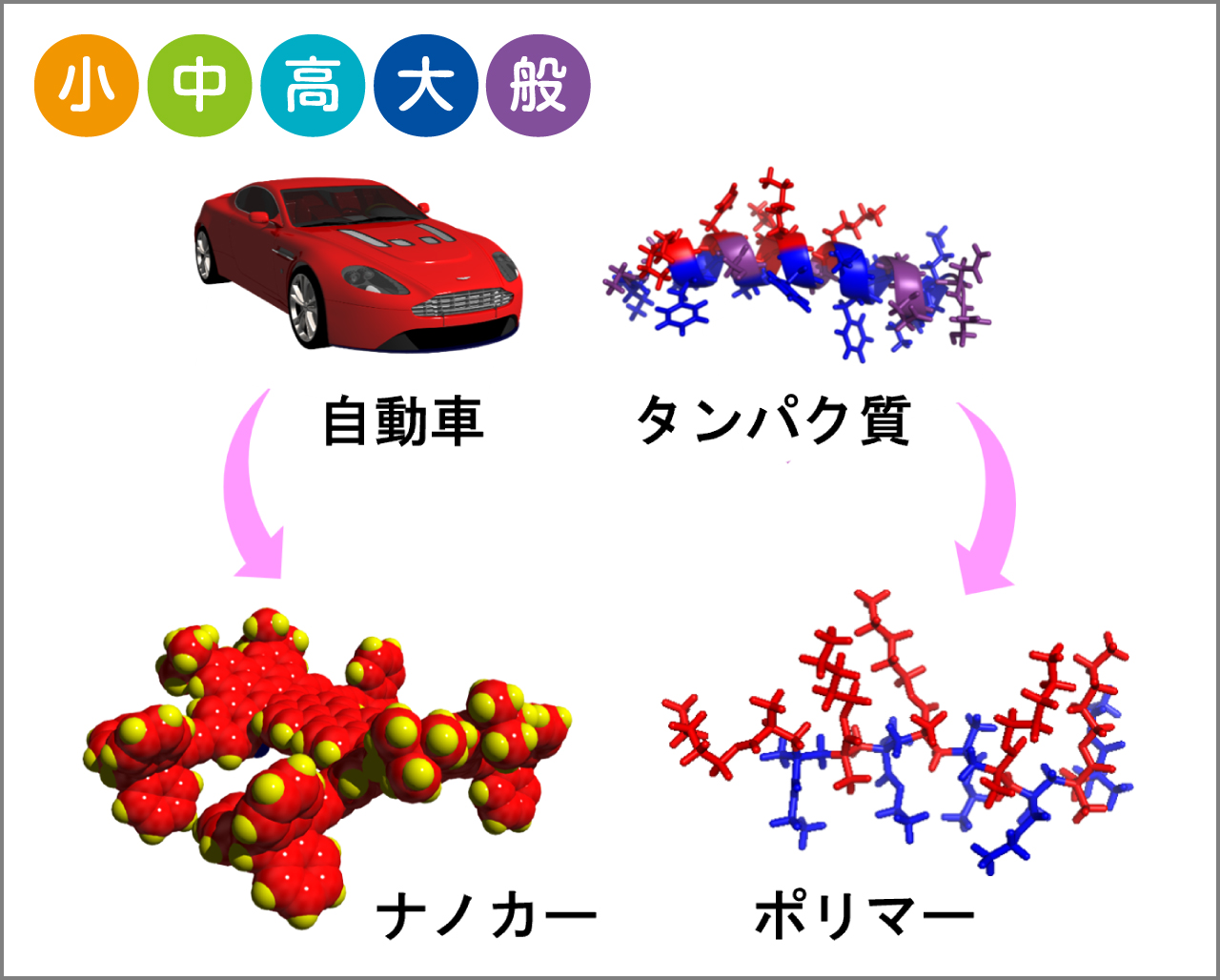

当研究室では、生体内や人工の機械が持つ構造やはたらきを分子スケールで模倣することで、ナノの世界ではたらく分子マシンの開発をおこなっています。当日は、我々が生み出した様々な分子マシンについて紹介します。

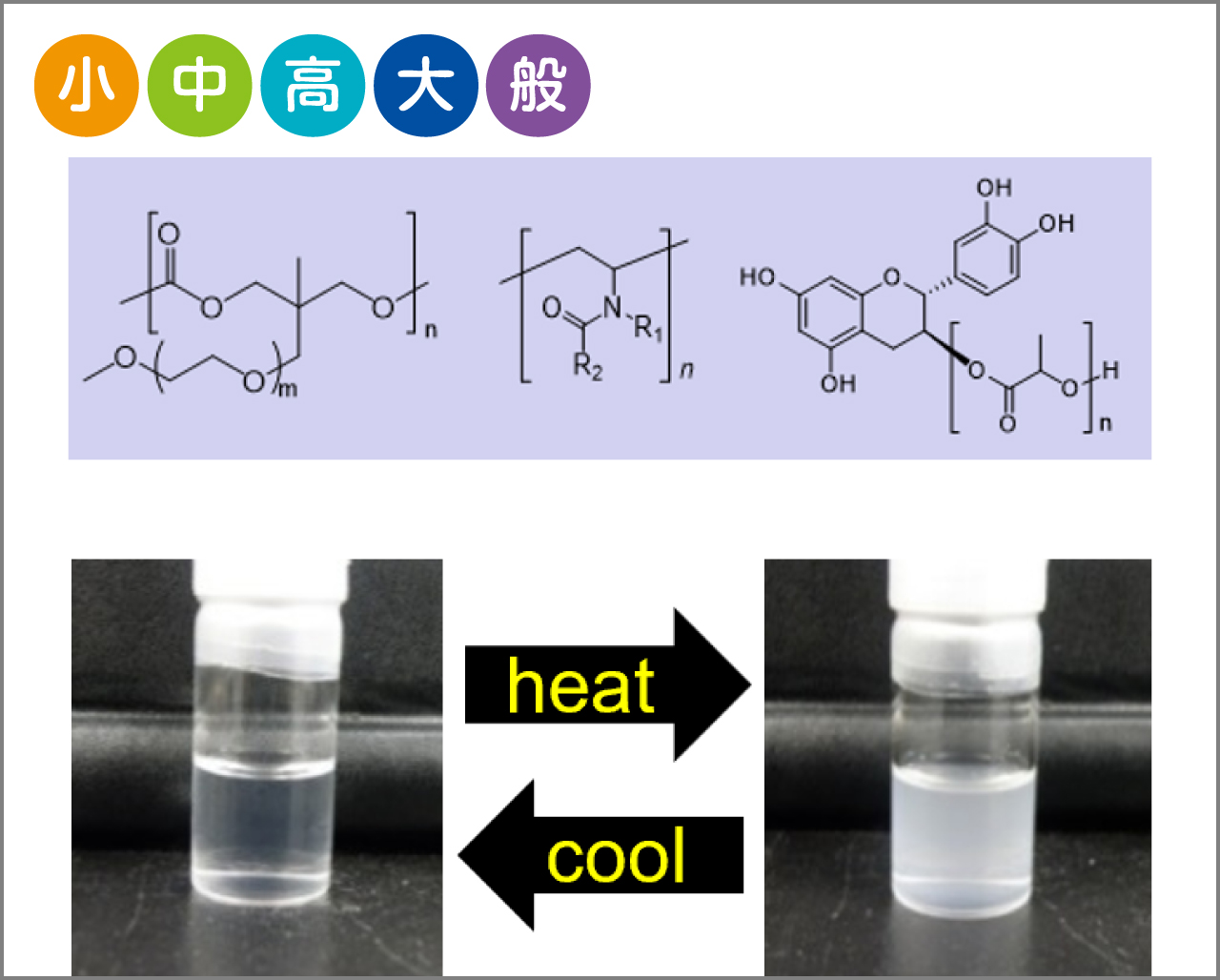

医療分野やエネルギー分野に注目し、高分子設計とナノ構造制御によって、環境や生体に適合性のある機能性高分子材料を創ります。

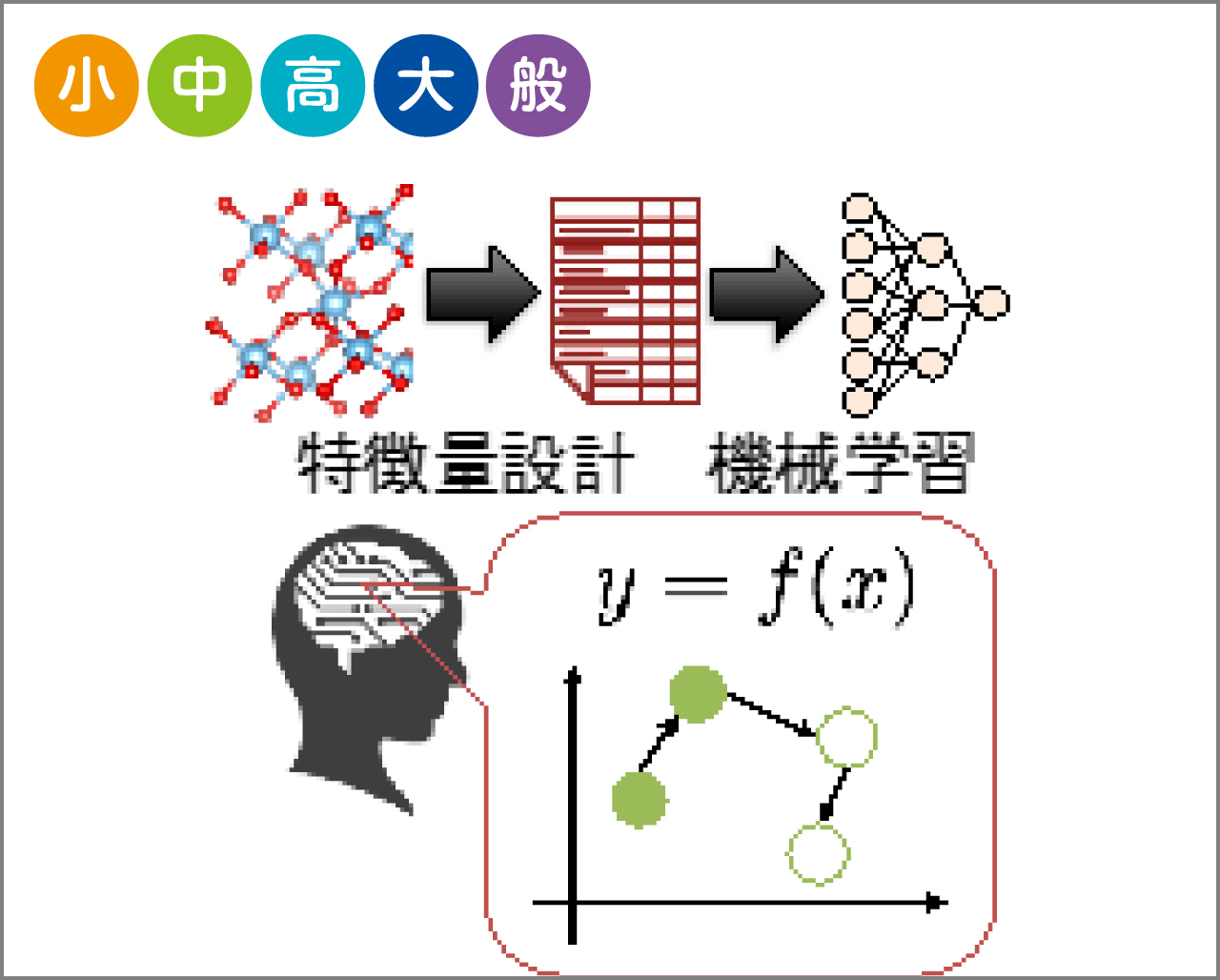

当研究室では、機械学習や深層学習といったAI技術によって新しい材料の設計や最適な実験条件の予測を行っています。当日は、研究の背後にある理論や思想の説明から、最近の成果の紹介を行います。

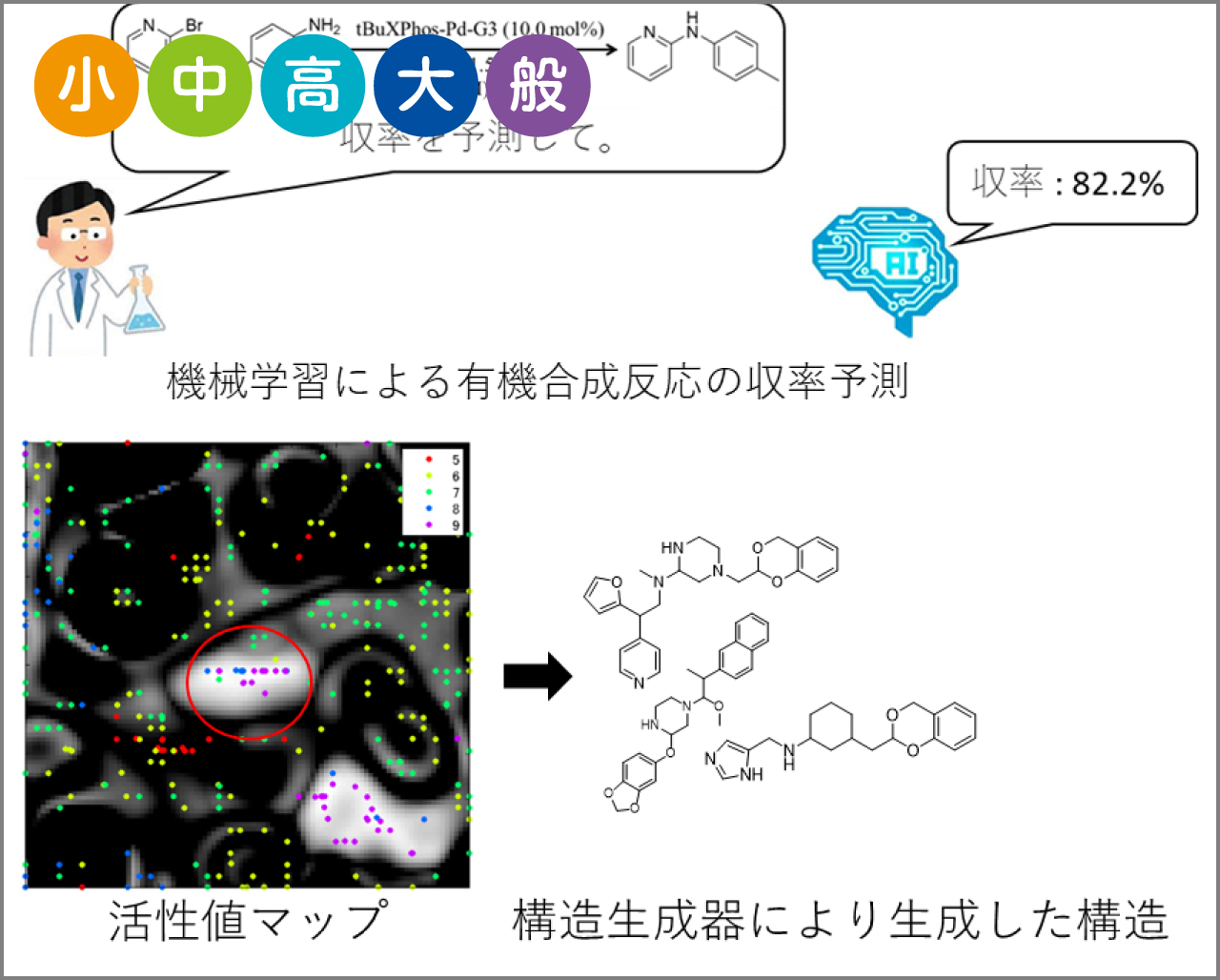

当研究室では、データ駆動型アプローチを用いて、分子設計や有機合成反応分野における課題解決に取り組んでいます。当日は、コンピュータを利用した分子設計手法や合成反応における収率予測モデルなどを紹介します。

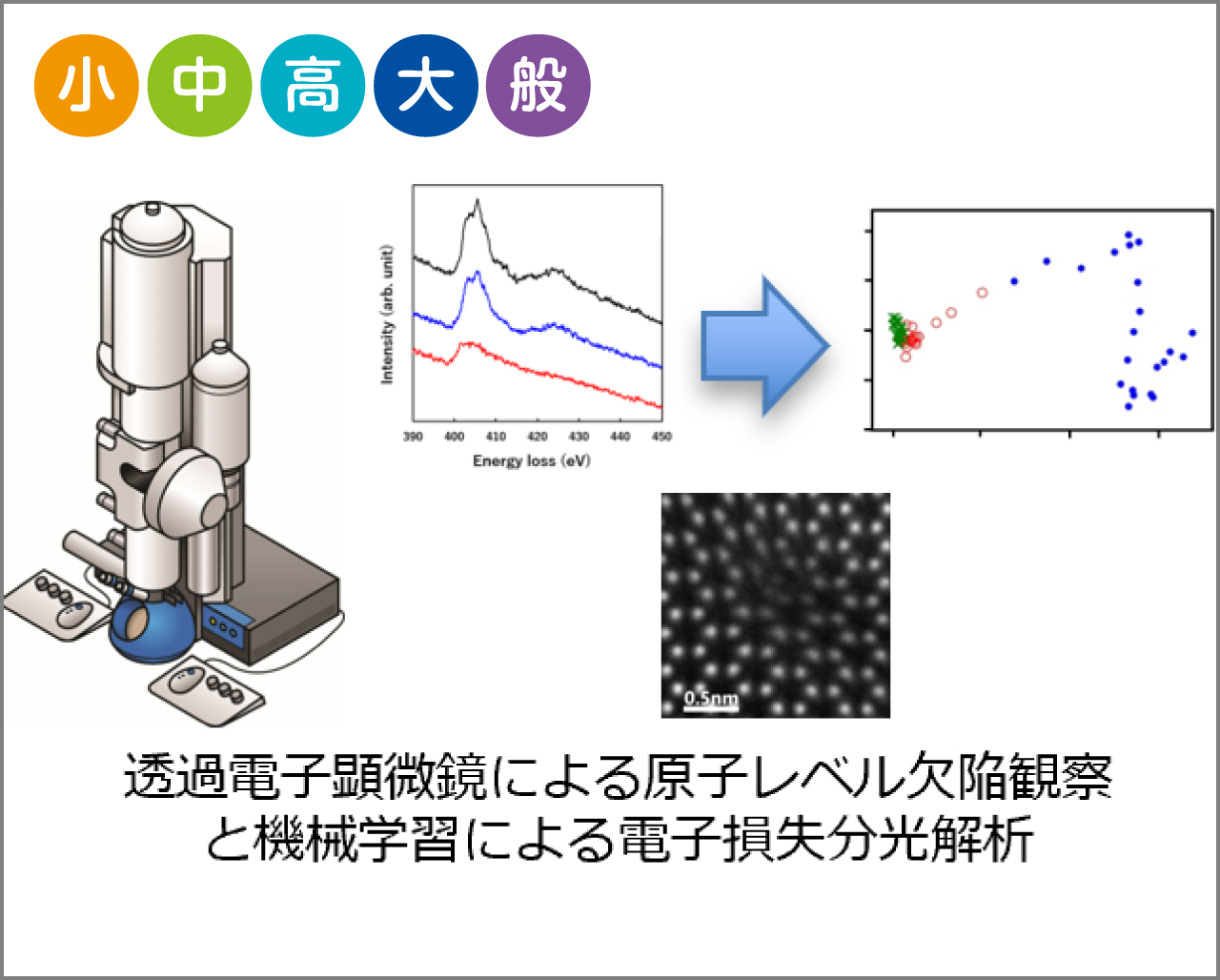

当研究室では、次世代材料・デバイスの実現に必要な情報科学を駆使した計装技術の開発に取り組んでいます。また、その手法を活用して、先端材料・デバイスの研究開発における様々な課題の解決を目指しています。

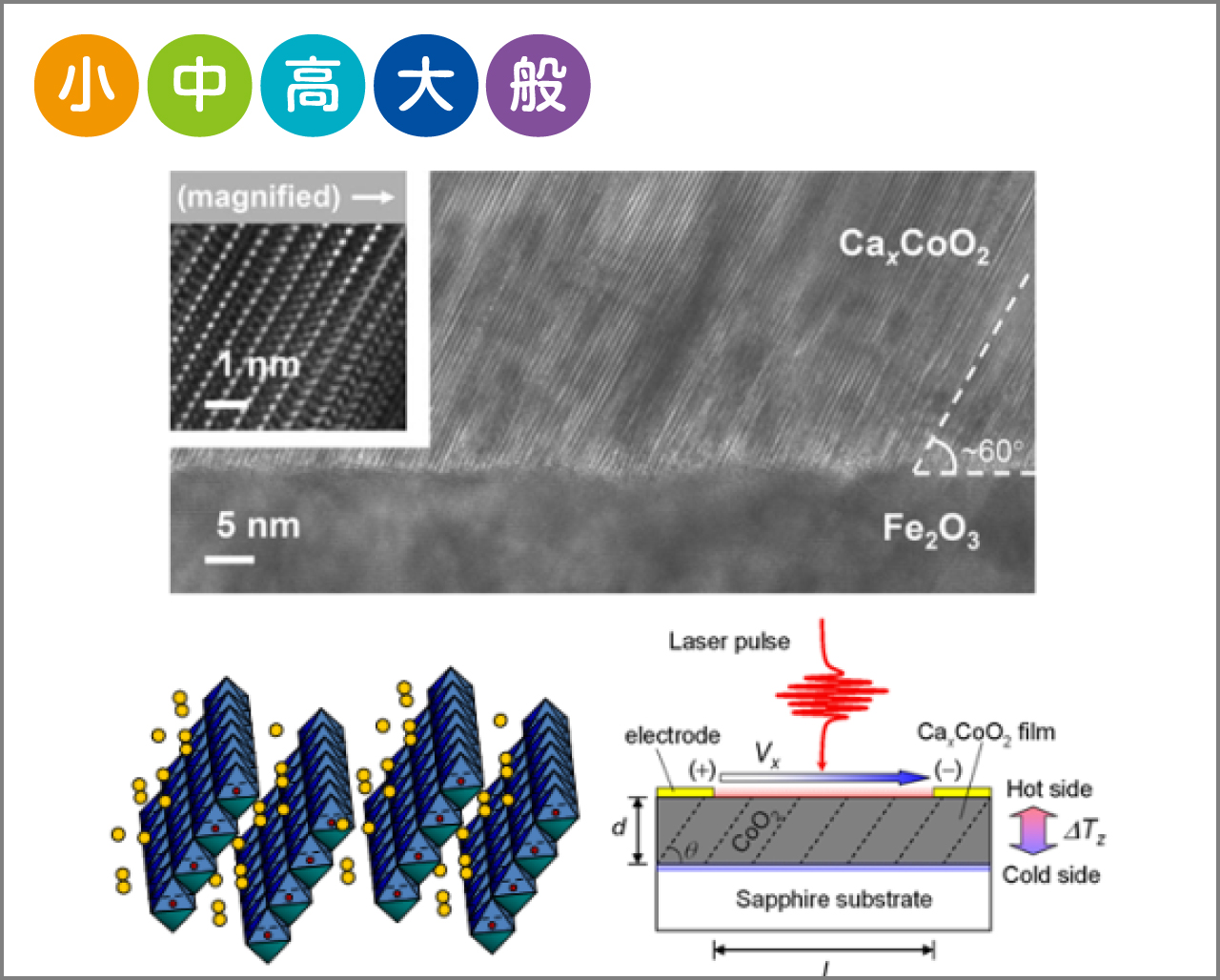

当研究室では、メゾスコピック領域における新しい物理現象、特に薄膜の形態にすることで発現する新奇物性の開拓とそのデバイス化に関する研究を行っています。最近の研究成果についてポスターで紹介します。

マイクロ化学分析システム技術を応用した遺伝子診断向けデバイス、次世代医療に用いられるレーザー計測技術に関する研究について紹介します。

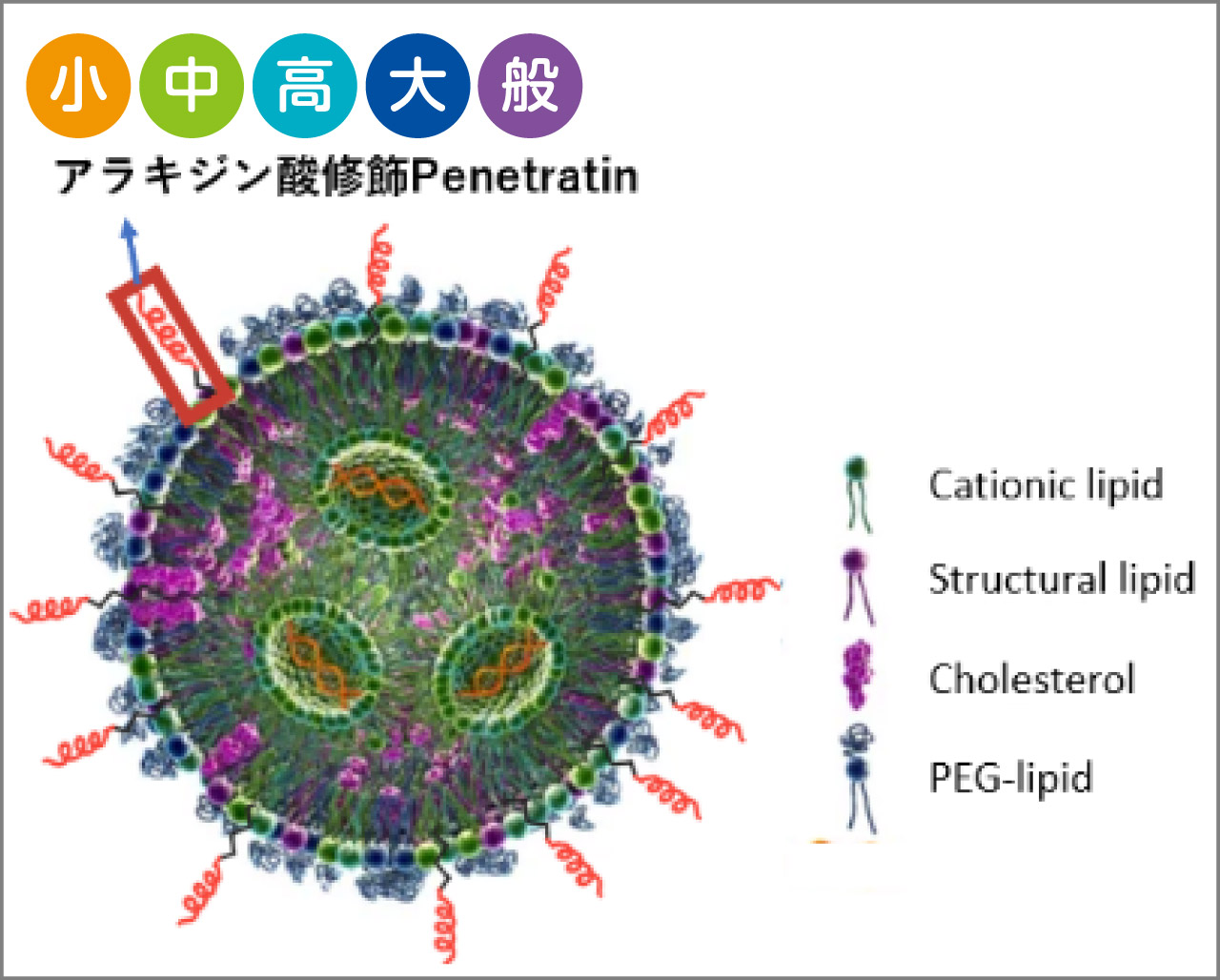

眼疾患のための新規な医薬品の研究開発を行っています。特に細胞透過性ペプチド(CPP:Penetratinなど)を用いた薬物送達システム(DDS)の研究を行っており、当日は研究成果について紹介します。

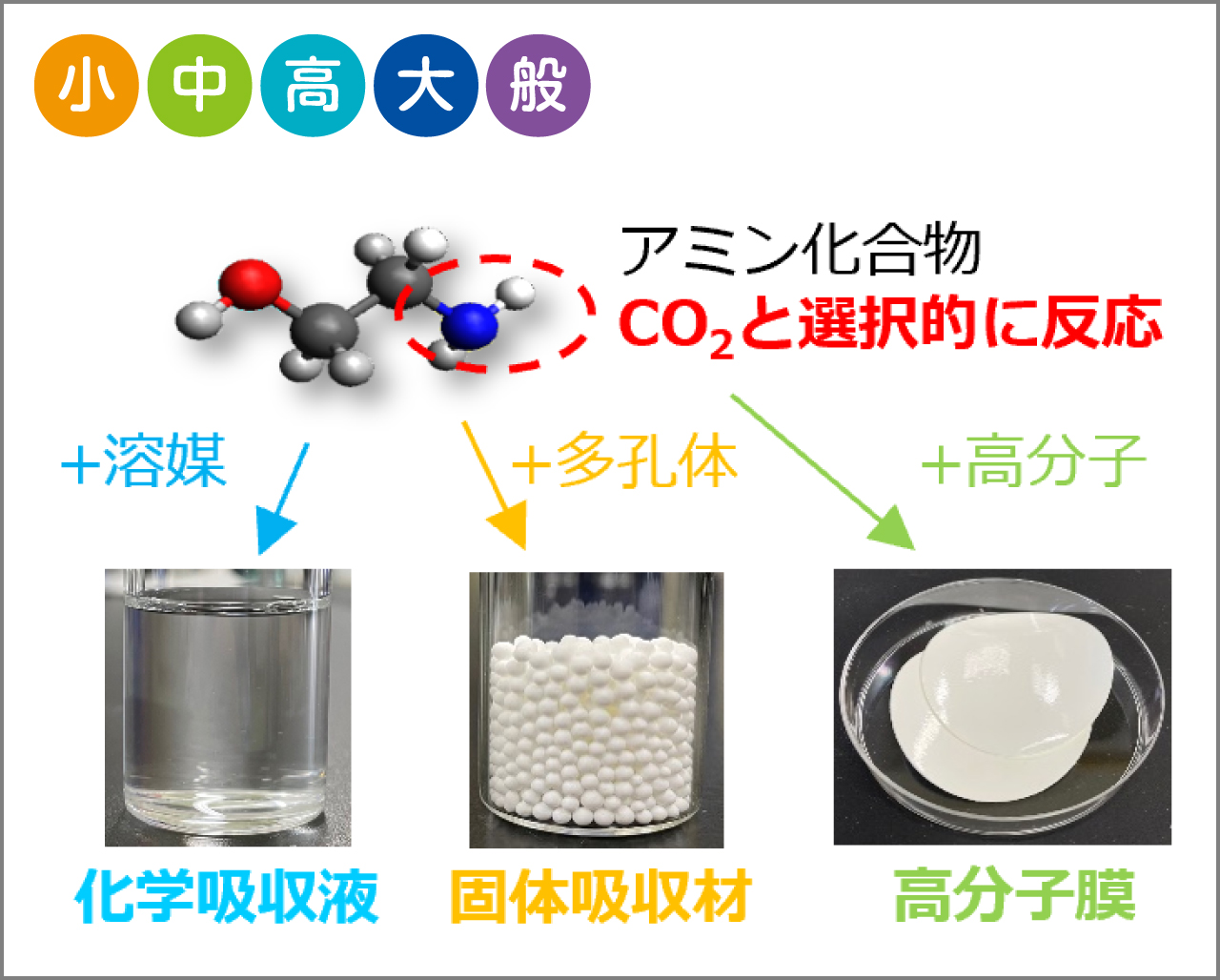

当研究室では地球温暖化対策に貢献すべく、CO2排出量削減に有効な新規機能材料の開発などを実施しています。当日は、多孔質材料を用いたCO2吸着剤の開発など、最近の研究開発事例を紹介します。

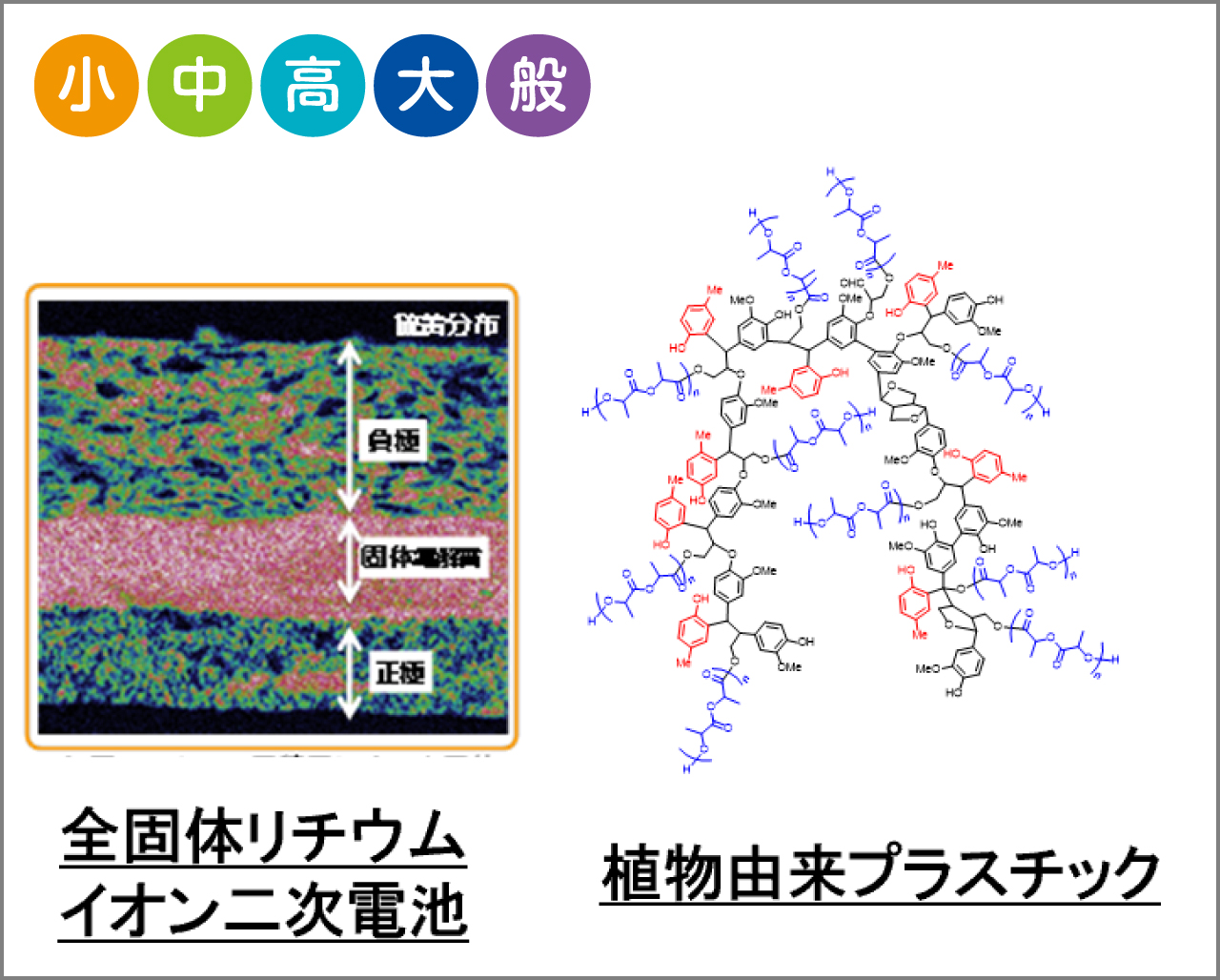

地球の温暖化防止や環境改善を目指し、電力貯蔵の鍵となる安全な全固体電池・亜鉛空気電池や、生分解性プラスチック材料を開発しています。当日は、最近の成果をパネルと応用製品のサンプルで紹介します。

近鉄けいはんな線「学研北生駒駅」「学研奈良登美ヶ丘駅」、近鉄奈良線「学園前駅」、近鉄京都線「高の原駅」から

高山サイエンスタウン行き乗車、「奈良先端科学技術大学院大学」下車すぐ

「学研北生駒駅」から約5分

「学研奈良登美ヶ丘駅」から約10分

「高の原駅」から約25分

「学園前駅」から約25分

「学研北生駒駅」から約6分

「学研奈良登美ヶ丘駅」から約7分

「高の原駅」から約20分

「学園前駅」から約20分

★近鉄けいはんな線「学研北生駒駅」から

「学研北生駒駅」からは無料シャトルバスをご利用いただけます。

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

|---|---|---|---|---|---|---|

30 45 |

00 20 40 |

00 30 |

00 20 40 |

00 30 |

00 30 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

|---|---|---|---|---|---|---|

35 55 |

15 45 |

15 35 55 |

15 45 |

15 35 55 |

05 15 25 35 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 07 | 07 | 07 |

※学研北生駒駅までは運賃(大人)220円、学園前駅までは(大人)450円です。

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 34 | 34 | 34 | 34 |

※学研奈良登美ケ丘駅までは運賃(大人)260円、高の原駅までは(大人)490円です。

9/19 時刻が変更になりました。ご注意ください。