分子の質量を精密に測定し、研究を支える

常にアンテナを張って情報収集し、粘り勝ちしたい

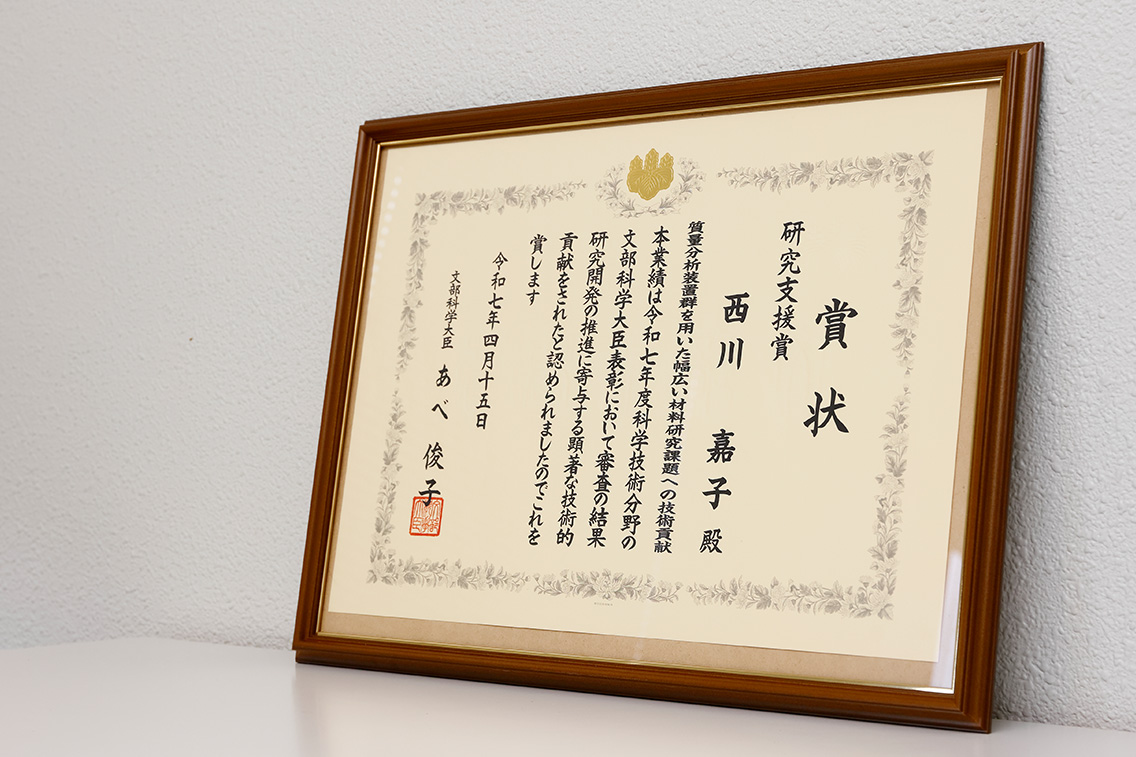

本学技術室/マテリアル研究プラットフォームセンター(CMP)の西川嘉子技術専門職員が、「令和7年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 研究支援賞」を受賞しました。西川さんは、研究開発された物質について、分子イオンの質量(分子量に相当)を測定し、研究成果を実証するデータの取得など高度な測定技術「質量分析装置(MS)」のエキスパートです。「質量分析装置群を用いた幅広い材料研究課題への技術貢献」の取り組みが高く評価されました。

「本学をはじめ、他大学の先生方からも多大な祝福のメッセージをいただき、身に余る光栄と思っています。受賞を糧に、これまでの測定の経験を活かし、どのような試料にも的確に対応できる測定の手法を提案するなど、積極的に研究の支援を続けていきたいと思います」と西川さんは抱負を語ります。

質量分析装置には分子レベルで測定するための高度な技術が集積されています。まず、試料の分子をレーザー照射や電子照射など様々な手法により、電荷を持った気相イオンにする「イオン化」を行います。得られたイオンを電場や磁場によるスキャンや飛行時間、四重極などを利用した分離技術により、分離検出します。イオン化された分子は、電荷を帯びているため、質量電荷比m/z(質量と電荷の比率)を利用し、運動のパターンが異なるという特性を利用して検出しています。イオン化の手法に関しては、田中耕一博士が生体高分子のイオン化技術を開発し、ノーベル化学賞を受賞しています。

質量分析装置

(マトリックス支援レーザー脱離イオン化Spiral飛行時間型質量分析計)

西川さんは、このような装置を使い年間1000件近くの測定をこなしています。CMPは文部科学省のマテリアル先端リサーチインフラ(ARIM)事業などに参加しており、本学をはじめ全国の大学、研究機関からの測定依頼を受け付けているからです。

「2000年に本学に着任し、当時は質量分析の装置は1台だけでしたが、現在は6台に増えています。おかげでいろいろなイオン化法を試すことができるので、試料に応じたイオン化法の選択やそれぞれの測定の最適条件を検討し、精度が高い結果を出すように心がけています」と説明します。例えば、依頼者の指示通りの測定法では目的のデータが得られなかった場合、イオン化させるための導入手法、電圧等各種パラメーター調整や他のイオン化法の提案などを行います。

「質量分析の専門家として、測定を成功させるための情報は、自分の体験に加えて、学会などに積極的に出向いて新たに収集しておくことが大切」と西川さんは強調します。測定機器関連の学会で発表したり、セミナーの講師を務めるなど情報の普及にも力を入れます。こうした活動から、多くの研究者の信頼を得ており、依頼者の論文に、共著者の一人として氏名を掲載されることもあります。

西川さんは、学生時代から化学に興味を持ち、「亀の甲羅の模様のような有機化合物の構造式のベンゼン環を、紙に描いて楽しむのが趣味」でした。立命館大学理工学部に入学し、酸化還元反応を利用したpH電極装置の開発研究に携わっていましたが、就活で国家公務員試験に化学職の枠があるのを知り、受験して合格しました。本学に着任してからは、質量分析一筋に専念し、「研究・技術支援や人材育成支援に主体的に取り組み、大学の業務運営に多大な貢献があった」として、令和6年度の職員表彰を受けています。

西川さんは「常にアンテナを張って情報収集し、結果がなかなか出なくても粘り勝ちして、後悔したくないタイプ」と自己分析します。子育てのため、基本的に定時に帰宅しますが、出張の時は家族の協力を得ます。「今回の受賞で、家族が私の仕事の内容を知り、喜んでくれたのがありがたかった」。最近は、一眼レフカメラで写真を撮ることが趣味で、長女のラグビーチームの写真撮影を行っています。