2015/04/15

学校法人京都産業大学総合生命科学部の千葉志信准教授らの研究グループは、奈良先端科学技術大学院大学・塚崎智也准教授、東京大学・濡木理教授らとの共同研究により、タンパク質膜組込装置YidCがもつ機能的に重要かつユニークな性質を明らかにした。本研究成果は、タンパク質膜組込という細胞の持つ基本的な生命システムについての我々の理解を深めるものであり、生命科学分野の基礎研究の発展への貢献が期待される。

なお、本研究成果は、「私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」、「科研費」、「科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業」などの支援を受けた。

本研究成果は、2015年4月8日付で、米国科学アカデミー紀要(The Proceedings of the National Academy of Sciences USA)のオンライン版にて先行発表されました。

研究体制:京都産業大学、東京大学、奈良先端科学技術大学院大学の研究グループの共同研究

【発表論文】

「Hydrophilic microenvironment required for the channel-independent insertase function of YidC protein」(YidCの作る局所的親水性環境がチャネル非依存的な膜組込機能に重要な役割を果たす)doi: 10.1073/pnas.1423817112

【著者】

千葉(下川)直美(京都産業大学)、熊崎薫(東京大学)、塚崎智也(奈良先端科学技術大学院大学)、濡木理(東京大学)、伊藤維昭(京都産業大学)、千葉志信(京都産業大学)

【概要】

タンパク質を細胞膜に組み込むことは、細胞が実行しなければならない基本的な機能で、細胞の生育に必須である。YidCと呼ばれる膜タンパク質は、細菌からヒトまで広く保存された重要な「タンパク質膜組込装置」である。また、他のタンパク質膜組込装置と異なり、YidCは、チャネル(タンパク質を透過させる孔)を使わないようなユニークな膜組込装置であるらしいことが、最近の私たちの研究から分かってきた。このことは、同時に、チャネルを使わずにどのようにしてタンパク質を膜に挿入するのか、という根本的な疑問を我々に投げかけた。

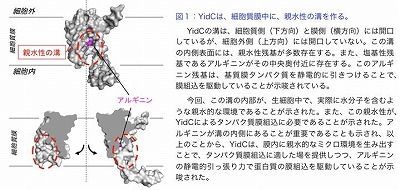

今回私たちは、生きた細胞内でのYidCの在り方について調査し、YidCが、本来であれば水分子を排除するはずの膜内環境に、局所的に、水分子を含むような特殊な環境(親水的な環境)を作り出しているらしいことを突き止めた。そして、この親水的な環境を作り出すことが、YidCによるタンパク質の膜組込に必要であることも明らかにした。さらに、YidCが、背反する電荷同士の生み出す静電的な引っ張り力をタンパク質膜組込の駆動力として利用しているという、最近私たちが提唱したモデルを、さらに裏付ける結果を得た。

以上の結果は、YidCが、チャネルを使わずにタンパク質の膜組込を成し遂げるメカニズムを理解する上で重要な手がかりを与えるものである。

【背景】

すべての細胞は生体膜によって区画化されており、その主成分である脂質の層が「バリアー」として働くおかげで、細胞内環境は一定に保たれる。一方、細胞が生きていくためには、膜を超えた物質の選択的な輸送や情報伝達などが必要であるが、膜に組み込まれた様々なタンパク質(膜タンパク質)がそれらの機能を担っている。

タンパク質の生体膜への組込は「タンパク質膜組込装置」の働きによって初めて可能となる。内在性膜タンパク質は、脂質二重膜を貫通する形で膜内に埋まっており、膜を貫通する部分は、水との接触を排除し脂質との接触を好む性質(疎水性)を持つ。逆に、細胞内外に露出した領域は水との親和性が高く脂質との接触を嫌う性質(親水性)を持つ。このような性質は、膜タンパク質が膜内で安定にとどまるために必要である。

ところで、もともと細胞内で合成されたタンパク質がこのような最終形態へと移行するには、親水的な細胞外領域が、疎水的な膜を透過し反対側へと輸送される必要があるが、タンパク質の親水的な部分が疎水性の膜を透過するのはエネルギー的に容易ではない。それは、脂質二重膜は親水性分子を透過させない「バリアー」としての性質があるためである。では、細胞は、どのようなメカニズムでこの物理化学的な困難を克服しているのであろうか。単純な可能性としては、膜にタンパク質の通り道となる孔があれば良い。実際、Sec複合体と呼ばれるタンパク質膜組込装置は、膜を貫通するチャネル(孔)を形成することで、基質膜タンパク質の親水性の細胞外ドメインを膜の反対側へと透過させる。ところが、今回我々が研究対象としたYidCと呼ばれるタンパク質膜組込装置は、それとはかなり異なるメカニズムで働いているらしいことが、最近の我々の研究から分かってきた。

以前の研究によると、YidCも、Sec複合体同様、膜を貫通するチャネル(孔)を形成するものと考えられていた。ところが、最近になり、東大・濡木理教授、奈良先端大・塚崎智也准教授らは、YidCの結晶構造を解明し、YidCが、膜内に、チャネルではなく「溝」のような構造を形成していることを見出した(図1)。この予想外の発見は、YidCが、チャネルに依存せずにどうやってタンパク質を膜内に組み込むのかという新たな疑問を提示した。構造情報を元に我々が行った遺伝学的解析などから、YidCは、この溝の内側中央にあるアルギニンの正電荷を使って基質の負電荷を帯びた領域を静電的に引きつけ、その働きによってタンパク質の膜組込を駆動している、とのモデルが導かれ、この疑問に対する答えに繋がるひとつの手がかりを得た。この一連の共同研究は、昨年、Nature誌に掲載された。

一方、奇妙なことに、この溝は、本来疎水性環境である細胞質膜中にあるにもかかわらず、膜の内部に露出しているはずの表面に親水性アミノ酸残基を多数含んでいた。このような状況は物理化学の常識に反するものである。そこで今回我々は、膜内には本来存在しないはずの水分子が、本当にYidCの溝の中に存在しているのかどうかを、生きた細胞を用いて検証することにした。

【研究成果】

NEM(N-ethylmaleimide)と呼ばれるタンパク質修飾試薬は、水分子を化学反応に用いてタンパク質を化学修飾する。YidCもタンパク質であるため、近傍に水があれば、NEMによる修飾を受ける。この反応性を指標に、細胞に存在する状態のYidC分子の特定の位置に着目してその周辺に水分子が存在するのかどうかを、生きた枯草菌を材料に系統的に検証していった。その結果、本来水分子を排除するような疎水的な膜内にあるはずのYidCの分子内にある溝が、親水的で水分子がアクセス可能な環境を作り出していることが実証された。さらに、YidCの溝の親水性が低下したような変異体を作成し解析したところ、この溝の親水性が、タンパク質膜組込機能に重要な要素であることも分かった。

既に述べたように、この親水性の溝にあるアルギニンの正電荷がタンパク質の膜組込に重要であることが分かっている。このアルギニンの位置を様々な場所に移動させたような変異YidCを多数作成したところ、このアルギニンが溝の内側表面にあるときにだけ、YidCが活性を発揮することが分かった。この結果は、YidCの溝の正電荷が基質膜タンパク質の負電荷を帯びた領域を静電的に引きつけることでタンパク質膜組込を駆動しているという、我々の提唱したモデルをより強固に裏付けるものとなった。

以上の結果から、タンパク質膜組込装置YidCは、生細胞中で、本来疎水的な脂質二重層からなる細胞質膜に局所的に親水的な環境を作り出すという、ユニークな性質を持つ膜タンパク質であることが分かった。また、この性質が、タンパク質膜組込というYidC機能の鍵を握るものであることも示された。基質膜タンパク質の細胞外ドメインが疎水的な脂質二重層を透過することはエネルギー的に困難だが、そこに親水的なミクロ環境があれば、そのような困難さが軽減するものと考えられる。そのような特殊な環境を提供するとともに、溝内部のアルギニンを介した静電的な引きつけ力を利用することで、YidCは、タンパク質の膜組込という大仕事を成し遂げているものと思われる。タンパク質の膜組込におけるYidCのこのような働き方は、膜内にチャネル(孔)を形成することでタンパク質の膜挿入を行っているSec膜組込装置とは対照的で、タンパク質の膜組込には様々な戦略があることを示す興味深い実例と言える。

【今後の展開】

生命活動は多種多様な生化学反応の複雑な組み合わせで成り立っているが、それらはほとんどがタンパク質によって触媒される。今回の研究成果は、生命活動の担い手であるタンパク質が、作られ、運ばれ、成熟するメカニズムをより具体的に理解する手がかりになることが期待され、今後の細胞生物学の基礎研究の発展に貢献するものと思われる。実は、YidCの仲間は、我々の身体の中にも存在する。細胞内のミトコンドリアという場所で、複数のYidCの仲間が、タンパク質の膜組込や成熟の手助けをしている。ミトコンドリアは、生命活動の燃料であるATPを合成する重要な場所であり、その反応は、呼吸鎖と呼ばれる一連の膜タンパク質複合体が触媒するが、それらもYidCの仲間によってミトコンドリアで組み立てられている。YidCによるタンパク質の膜組込や成熟のメカニズムをより詳細に理解することは、将来的には、我々の細胞内におけるエネルギー獲得の問題にも深く関わり、生命活動の根源に迫る問題なのである。

【関連リンク】

・タイトル

Hydrophilic microenvironment required for the channel-independent insertase function of YidC protein

・論文は以下に掲載されております。

http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1423817112

http://library.naist.jp/dspace/handle/10061/9860

(NAIST Academic Repository:naistar)

・以下は論文の書誌情報です。

Naomi Shimokawa-Chiba, Kaoru Kumazaki, Tomoya Tsukazaki, Osamu Nureki, Koreaki Ito, Shinobu Chiba;

Proceedings of the National Academiy of Science of the United States of America, Volume 112, Issue 16, 8 April 2015, Pages 5063-5068