読売新聞寄稿連載「ドキ★ワク先端科学」から~

第54回:物質創成科学研究科 ナノ構造磁気科学研究室 細糸信好准教授 〔2017年11月15日〕

「金 ナノサイズで磁性検出」

磁石を近づけると、鉄やニッケルは吸い付きますが、金や銅は反応しません。吸い付く性質を強磁性、付かないのを非磁性と呼びます。こうした応答をみるのが磁性という分野です。

鉄と金をくっつけると、金の磁性は変化するでしょうか。鉄板の上に金貨を載せたとしても、特に変わりませんね。ですが、原子数個から数十個程度に相当する数ナノ・メートル(ナノは10億分の1)レベルの薄い膜状にした鉄と金を用意し、重ね合わせたらどうでしょうか。これが、我々が研究するナノ構造磁性という分野です。

安定性が高く、磁性がないと考えられてきた金ですが、ナノサイズならわずかな磁性を持つことが分かったのです。ただ、研究の手法は工夫が必要でした。鉄と金を重ねた薄膜を使うので、〈1〉鉄の大きな磁力で隠れた金の微小な磁力を検出すること〈2〉金の磁力が鉄からの距離でどのように変化するかを調べること――などが重要でした。

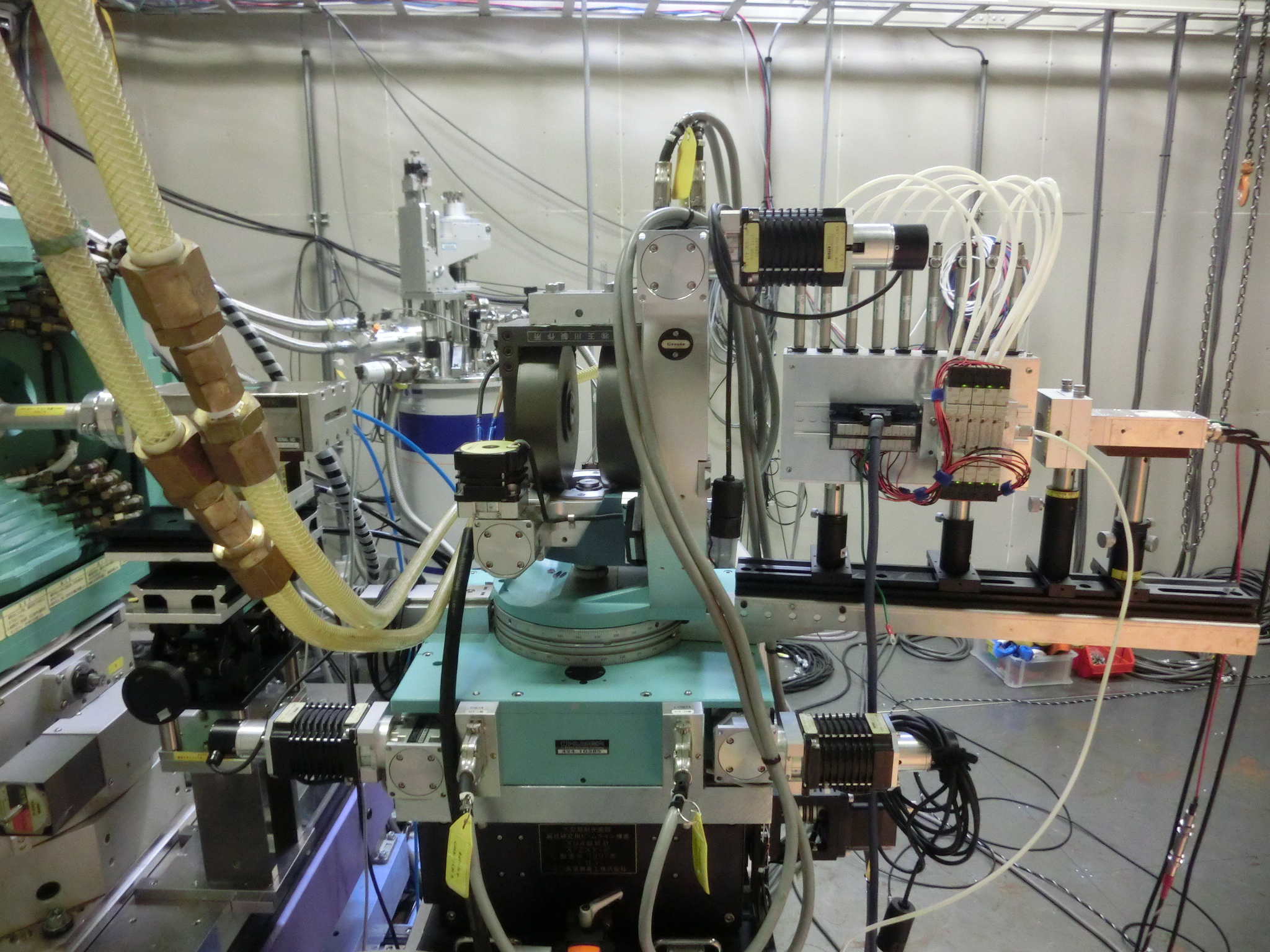

私たちは、兵庫県佐用町にある理化学研究所の大型放射光施設「SPring―8(スプリング8)」で薄膜の金の磁性を測ってきました。特定の元素の磁気構造を、他の元素の影響を受けずに調べることができる「円偏光(えんへんこう)共鳴エックス線磁気散乱法」という特殊な方法を採りました。

測定結果を解析すると、鉄と接した金原子は磁力を持つことが分かりました。ただ、予想外だったのは、鉄に接していない内部の金原子にも、磁力があると分かったことです。全ての金原子が、鉄の100分の1程度の磁力を持つ状態になっていました。つまり、金全体が、弱いながらも強磁性を示していたのです。