読売新聞寄稿連載「ドキ★ワク先端科学」から~

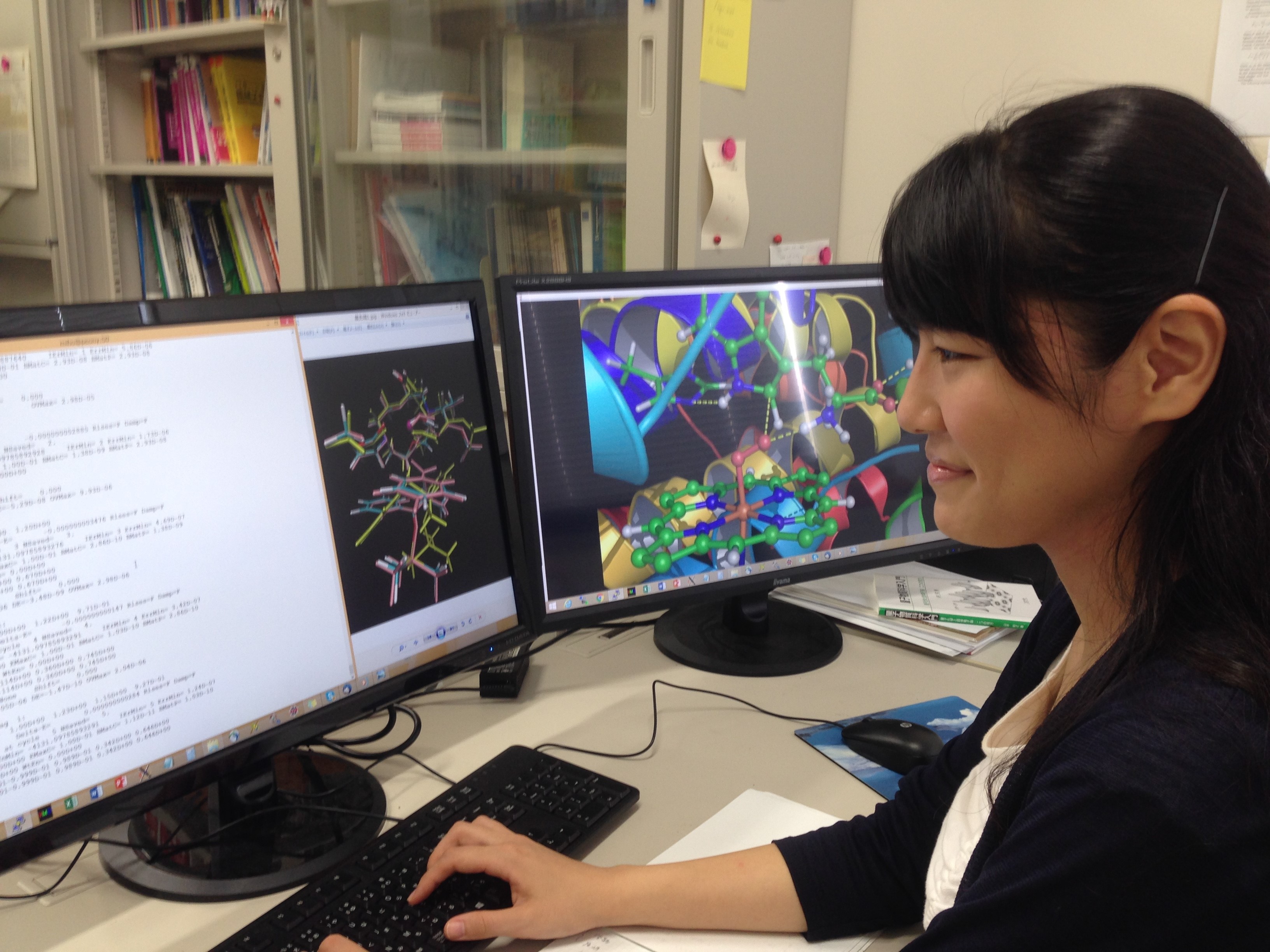

第57回:物質創成科学研究科 マテリアルズ・インフォマティクス研究室 畑中美穂特任准教授

〔2018年2月21日〕

「ミクロな世界 スパコンで見る」

みなさんは身の回りの道具がうまく動かない時、どうしますか。分解して、動きを妨げている部分を探し、そこを集中的に直しませんか。化学の世界では、この作業は簡単なことではありません。フラスコの中の化学物質はあまりにも小さく、一つ一つの姿や動きを見ることが非常に難しいからです。

化学物質がミクロの世界で、どう動き、どう作用するかは、物質の最小単位である量子に関する物理法則に従っています。シュレディンガー方程式と呼ばれる計算式で説明できることが知られています。

ところが、この方程式は厄介なことに解けないのです。方程式はあるのに、その答えはどうしても得られない。少しでも実態に迫ろうと、近似解を出す計算方法が世界中で開発されました。

最近では、スーパーコンピューターでかなり解に近づけるようになりました。その結果、様々な化学物質の立体的な構造や色、磁性の強さなど特性を調べるシミュレーション(模擬実験)に応用されています。

私たちの研究室でも、新材料の開発に期待されるレアアース(希土類)がどのように発光するか、その性質をより簡単に見積もる計算手法を開発しました。温度によって異なる色に発光するセンサーなどの材料の設計に役立てられています。

さらに、日本発の技術として注目を集めているのが、「反応経路自動探索」という手法です。化学物質がどのような化学反応を起こし、どのような物質に変化するかという情報はもちろん、反応中の化学物質の立体構造やエネルギーの変化まで、自動的に調べられます。