~広報誌「せんたん」から~

[2013年1月号]

バイオサイエンス研究科 植物形態ダイナミクス研究室![]() 田坂昌生教授

田坂昌生教授

分子スイッチが調節していた

種子をつくる植物は、体が地面に固定され ているだけに、それを補うかのように環境に合わせて自在に形を整えて体を作っていく。つまり遺伝子の働きによる機能の制御だけで なく、光の強さや重力の方向など植物体に対 するさまざまな周囲の環境の変化を的確に受け止め、対応している。「動物の脳のような 全体を統括する場所がないのに、なぜそのようなことができるのか」。こうした植物の大 きな謎に分子のレベルで機構を明らかにしよ うと挑んでいるのが田坂研究室だ。

植物の体作りの出発点は、種から発芽まで の「胚」形成の時期で、上部と下部の両端に 細胞を分裂、増殖する組織ができる。それぞれ成長の過程で常に植物体の最先端に位置して、細胞数を増やし、体を伸ばす役割がある。 上に向かえば、茎、葉、花をつくり、一方で 地下に潜って根を生やす。

田坂教授は、植物が重力の方向を感じて形 を変える「重力屈性」の研究で知られるが、現 在の大きなテーマは、このような植物が環境 の変化に応じて反応し、生育する際に、体を 形づくっている多くの細胞の間でどのような コミュニケーションが行われ、それがどのよ うに形態の変化に関わっているかを調べることだ。そこには、これまで想定すらされてこなかった仕組みがあることが分かってきた。 その大きな成果のひとつが、打田直之助教 らとともにモデル植物のシロイヌナズナを材 料に行った研究で、植物が生育環境に合わせて背丈をさらに伸ばしたり、縮めたりすると きの分子スイッチを世界で初めて発見したこ とだ。

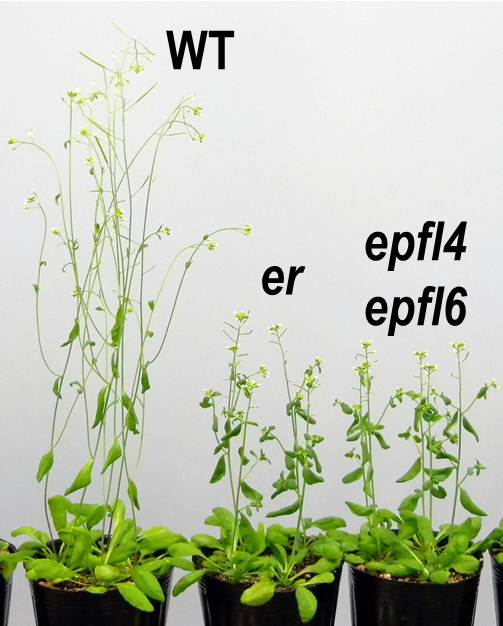

この分子スイッチは、植物体の内皮といわれる組織から放出される特定の生理活性物質(EPFL4、EPFL6)が、糖質などの通り道で ある篩部(しぶ)という別の組織にある受容体 (ERECTA)に結合し、認識される過程でこ れにより背丈が伸びる。両者の機能のどちらかが失われると背が低くなるのだ。動物に見 つかるような、特定の物質(リガンド)と受容 体の結合によってピンポイントで制御される仕組みが植物の体作りでも働いていたのは驚 きだが、さらに組織を隔てた細胞のコミュニ ケーションが植物でも重要である事を証明している。植物の形の多様さと生存戦略の関係 を知るうえで重要な発見で、背が低く倒れにくいなど有用な作物を自在に得る技術の開発 にもつながる。

モジュールの組み合わせが多様性を生み出す

田坂教授は、植物の生長を促す植物ホルモ ンとして古くから知られるオーキシンに目を向けている。胚や葉、茎など幅広い組織で、さまざまな現象に関わっているが、実はオーキシンは植物体内で一定の方向に輸送され、その分布は場所によって濃淡があり、濃い場所では、そこにある特定の遺伝子が働き始め る(転写)という作用があることが古谷将彦助 教らの研究でわかってきた。この輸送や転写 調節の仕組みが解明されれば、植物の形づくりの大元のところでの細胞コミュニケーションの全体像が明らかになる可能性がある。

「植物ホルモンや細胞間のコミュニケーシ ョンが形作りに関わるとき、関連して機能す る複数の転写因子が集まった『モジュール』 やレセプターとリガンドの『モジュール』、細胞内の膜輸送系や膜タンパク質の『モジュール』などいろいろな種類の『モジュール』の 中から、場面に応じてどれかふさわしい遺伝 子セットの『モジュール』を動かし、スイッチを入れているのではないか。また、細胞が やたら分裂、増殖しては困るので、それを調節するための常にフィードバックの信号を送り動的な安定状態を作り出すシステムがあるはずです」と田坂教授は強調する。

この「モジュール」という新しい概念は、研究成果からも裏付けられ始めている。「ERECTA」受容体には同じような働きをする仲間があり、リガンドによって背丈のサイ ズだけでなく、茎頂の分裂組織の働きや茎の 肥大化などの調節を行っていた。つまり、「同じモジュールを使い回ししながら、場面 に応じて少し変えて使うことで非常に複雑な システムをつくっていると考えられます」と田坂教授。「たとえば、玩具の合体ロボが、 異なるモジュールをつなぐと、ライオンが戦 士になるのに近い。要素は非常に似ているが、 組み合わせると全然違ったものになる。この考え方を押し進めると生物の進化による多様 性も説明できるかもしれません」。

-

野生型のシロイヌナズ地上部と、オーキシンの流れが 阻害された変異株の地上部。花芽の形成が見られなく なっている。 -

シロイヌナズ花茎の伸長の制御。野生株(WT)と 比べて、レセプターが壊れた変異株(er)もリガンドが壊れた変異株(epfl4 epfl6)も茎が短くなる。

生物には自然の発想がある

このほか、田坂研究室では、葉の付け根に 新たな分裂組織ができ、「枝分かれ」する現 象を調べている。通常、枝分かれは一本だけ だが、過剰に生えるようになった突然変異体 を解析することで、形づくりに遺伝子を同定し、その働きから、「分裂組織がどのように 形成、維持されるか」や「新たな器官が生ま れる際の細胞の分化の制御の機構」の解明を めざしている。

このように植物の本質に迫る研究を続けて いる田坂教授は、小さい頃から生物好きだった。「さまざまな生物がいて、それぞれ精巧 にできているのに少しずつ違う。突き詰めると、人工の物は人の発想の及ぶ範囲で作った物しかないが、生物には現在の人の発想の及ばないものが存在するところに興味が魅かれ た」という。だから、研究についても「『面白 い』という気持ちを持ち続けることは大切だ が、進化や多様性を理解し、一つの生物から 全体を見ることを常に考えていることが必要です。新たな発想を得るには分野外のことにも興味を持たなければ」という。自然に親しむ生活は変わらず、現在の趣味は海釣りだ。

なお、田坂教授とともに「重力屈性」の研 究に取り組んできた森田美代准教授は、現在 独立して「植物環境応答」研究室を主催し、 このテーマを発展させて関連する新しい遺伝 子などの研究を進めている。

教育システムが新鮮

研究室を支える若手研究者も様々なテーマ に取り組んでいる。

ポスドク(博士研究員)の橋口泰子さんは 2012年3月に博士号を取得した。「重力屈性」がテーマで、それに関わる遺伝子のうち 一つの働きを解明することに成功した。重力 の方向は、内皮細胞の液胞内にあるアミロプ ラストという物質が沈降する様子でわかるのだが、その遺伝子は液胞の膜構造を正常に保 つことに関わっていた。「大変面白い発見で した。学部のときは動物の研究でしたが、大学院で植物に進路を変えました。重力屈性も 植物の動的な性質なので受け入れやすく魅力を感じました」と話す。研究室については 「本学の教育システムが新鮮で、学生主体で 自分の研究の発表会を行えるなんて、それま で考えられなかった。また、田坂研究室は、研究室内の発表のときでもパワーポイントを 用意するなど常にプレゼンテーションや自分の研究、全体の研究の進展状況を把握できる ようなシステムになっているところも勉強に なりました。学生寮があったり、一人一台新 しいパソコンが貸与されたりなど他大学では見られない支援もありがたいと思いました」。 趣味は小学生のときから20年間続けている 書道で、身に付けた集中力は研究に大いに役 立っている、という

博士後期課程1年の森明子さんも、「重力屈性」に関わる遺伝子の発見がテーマで10月に入ったばかり。本学情報科学研究科博士前 期課程で「生命の起源」の研究をしたあと、企業に就職し、再び本学に復学したというユ ニークな経歴だ。「コンピュータ上での研究より、生身の生物を扱いたいと思いが募っていたためです。周囲に何もない研究に専念で きる環境は、私にとっては長所です」と胸を 膨らませる。10年間続けている日舞が趣味 で、こちらも和裁から始まって、あれこれ自分に適したものを探し、たどり着いた、という。

米原亮さんは、博士後期課程2年生。テー マは、シロイヌナズナなどアブラナ科の植物 が花の下に葉(苞葉)ができないことから、その苞葉発達抑制機構を調べている。

「苞葉ができるようになった突然変異体を 使っていますが、葉に分化する前の幹細胞の 時点で葉の表側、裏側をつくる2つの遺伝子 がうまく協調して機能しないために葉(包葉) が発達してこないことがわかってきました」 と説明する。「本学は博士後期課程の学生が多く、研究やほかのテーマで長く徹底的に議 論できるのが何より、楽しい。辛いのは、日曜日に食堂が開いていないことと、趣味のス キューバダイビングができる海がないことぐらいかな」と研究生活を満喫している。