~広報誌「せんたん」から~

[2015年1月号]

情報科学研究科 生体医用画像研究室 佐藤嘉伸教授、大竹義人准教授

名医がサポートする

医療とCTによる画像診断など情報科学の技 術が手を結び、先進医療が格段に向上している。関節の骨の変形による不具合やがんなどの病巣を詳細に3 次元画像でとらえ、解析するだけではない。コンピュータの学習能力を使い、過去の膨大な治療や解剖のデータと照らし合わせて、最適な手術や治療法の立案、その評価までしてみせる。生体医用画像研究室は、まるで経験を積んだ名医のように医療をサポートするシステムをめざして開発を進めている。

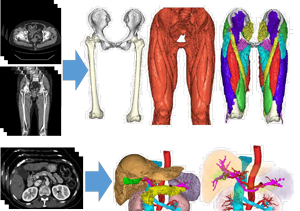

佐藤教授がメインに取り組んでいるのは「計算解剖学」という分野だ。この20年間で高精細3 次元画像が撮れるCT装置、多様な組織コントラストで撮像できるMRI 装置など医用画像機器が急速に進歩して、解剖でしかわからなかった詳細な構造や生体組織の活動状態まで見られるようになった。「これまで手術やご遺体の解剖の時など直接的な体内の観察によってのみ得られたデータが、患者のCT画像などからも取れます。個々の患者について詳細な解剖図のような体内地図が手間をかけず自動的に作製できれば、コンピュータによる 診断、ロボット手術にも有効に活用できます」と佐藤教授。このような患者の体内地図は治療をナビゲートして、医師の手術経験の差などをカバーできる、と強調する。

ただ、体内地図といっても、道路地図のように普遍性はなく個人差があり、病気になれば健常な状態とはさらに違ってくる。このため、コンピュータの棋士があらかじめ全ての定跡を入力しておくように、人間の解剖学的 なデータや病変のデータなどを学習させておく必要があり、それらを入力するための多次元解析など数理的な手法で記述する方法の開発などを研究している。この成果として、CT 画像から患者の腹部の臓器の形や筋肉と骨格の連携、血管の配置のようすを自動的に認識し、さまざまな角度から正確にみられる復元立体画像の「仮想人体」に仕立てることに成功 した。

仮想現実感・拡張現実感を使う

佐藤教授は1995 年から、大阪大学医学部の整形外科のグループとともに人工股関節などの手術に使う「手術ナビゲーションシステム」という世界に先駆ける研究を続けてきた。例えば、骨盤の骨を削って人工股関節を埋め込む準備をするさい、仮想人体の画像と比較対照して、計画通りに処置されているか、手術中にメスの軌跡を画面で確認できる方法だ。評価は高く米国の医師から、腎臓内のがん病巣のみをすべて正確に取り切る内視鏡手術に使いたいとの要請があり、研究室のメンバーが渡航したこともある。

ただ、患者それぞれの体内地図をつくる作業など手術の準備に膨大な手間がかかるという難点がある。「仮想人体を自動的につくることが一般の病院でもできるようになれば、普及も進むのですが」と佐藤教授。

こうした手術など治療支援ナビゲーションについて、現実の画像に仮想の画像を重ね合わせて情報を増強する「拡張現実感」の技術を使う新しい手法の開発が、佐藤教授、大竹准 教授らの手で進んでいる。患者の画像にその人の仮想人体の画像をぴったり位置合わせして融合する。そうすれば肉眼では見えない体内の3次元構造が手に取るようにわかり、予測しながら手術が行える。

「乳がんの場合、超音波による画像診断では病巣が断層面しかわかりません。そこで、超音波画像から起こした腫瘍の立体画像を患者のビデオ画像と重ねることによって、離れたところに飛んだ病巣も見つかり、取り残しを防げます。また、術中のX線画像に術前の手術計画を重ね合わせることで、手術計画通りの正確な手術が可能になります」と佐藤教授は説明する。

このほか、仮想人体を使い、患者個人についての手術前の画像や手術記録などをデータベース化し、統計的なモデルを作製。これに基づいて、コンピュータが最適の治療計画を立て、医師の意思決定を支援するシステムを開発している。また、手術など治療効果を数値で定量的に評価して、リハビリテーションや再手術に役立てるための人体動作解析システムを研究している。

「経験豊富な医者の手術を受けたいとは誰しも思う。経験とは過去の膨大な症例の蓄積で、それがデータベース化されていれば、それを有効利用するコンピュータシステムと組み合 わせることで、あらゆる医師が経験を共有できるようになります。われわれはそれを目指しています」と佐藤教授。

機能回復を評価

一方、大竹准教授は、医用画像のデータ解析が専門分野。手術ナビゲーションの画像の融合技術開発をはじめ、人工関節の埋め込み手術後、歩行がどのように改善したか、問題が残っているかなど、機能回復の評価に関するデータを解析している。そのさい、患者の 人工股関節を埋め込んだ部分の3次元CT画像と、ハリウッド映画でよく使われるモーションキャプチャーという身体の表面にマーカーを付けて動きを測定したデジタル記録と重ね合わせて、動作解析する技術を開発した。患者はこの画像を見ながら「だんだんよくなってきている」「ゴルフができるか?」と医師に相談することで、リハビリの意欲がわいてくる。

「動作のデジタル記録とCT の画像は別の装置で計測された情報なので位置合わせするのが難しく、どのようにして精度を上げるかが課題です」と大竹准教授。「将来的には、数千の被験者の骨の形のビッグデータから標準モ デルを構築しておくことで、個々の患者のCT画像が不要な動作解析システムなどをつくりたい」と抱負を語る。

あらゆる分野の能力を要求

膨大な医用画像のデータに地道に取り組む 学者はどのような研究への思いを抱いているのだろうか。

佐藤教授は「研究は、一つの分野だけを追 求するというイメージがあるが、独自の哲学などあらゆる分野の能力が要求されます。くじけないためのモチベーションも大事で、研究をはじめたころは若く経験がなかったので、情熱があればできると錯覚していたのが、むしろよかったのでしょう」と話す。高校、大学と演劇部に所属した。その影響もあって、幅広い可能性がある研究者の道を選んだ。いまは時折、ギターの弾き語りをするだけ、と いう。

本学には4 月に赴任したが「周囲に刺激を受 けるような先生がたくさんいて、積極的に共 同研究を進めようという印象はすごく伝わります。米国では、大学院から別の大学院に行く、全然違う専攻を始めるというスタイルが普通なので、日本の学生も本学に集まってほしい。とくに、海外で研究の経験を積みたいという希望があったら、博士課程まで行けば必ずかないます」と話す。

大竹准教授は「医用画像1枚にも、多くの情報が含まれていて、これをもとに人知を超えた何かができるのではないかということへの興味から研究を続けています」と振り返る。本学には7月に赴任したばかりだが「大学院大 学なので、研究に集中できることと、情報分 野の高名な先生がいらして、距離の近い共同研究ができることでしょう」と語る。高校時 代に1年間、ロシアで語学留学したのが縁で、マンモスの画像を使ってイメージングするプロジェクトにも参加した。いまも「海外の知らない町で一人歩きするのが趣味」という。

無理がかなうのが醍醐味

若手研究者も多彩な顔ぶれだ。

博士前期課程1 年の政木勇人さんのテーマ は、肝臓の形状や硬さ、および様々な検査情報を統合した診断支援システム。肝臓の診断の有効な情報源である硬さ画像などのデータを、機械学習によって組み合わせることで高 精度な診断情報を提供できる可能性がある。 「医用画像という新たな分野に挑戦したくて入学しました。学生が主体的に動ける環境な ので、研究するにはとてもいい」。

博士後期課程3年の福田紀生さんのテーマは手術支援のシステム。前立腺を超音波でガイドしてがんのありそうな場所に針を刺して組織採取をし、がん細胞の有無を検査するが、治療のさいにがん細胞のあった位置に再度正確に針を刺せるように超音波画像だけから指示できる研究だ。「本学は広く、自然が多くていい感じ。逆にアクセスは悪くなりましたが」。かつては母親の実家である寺院の手伝いでお盆時期に檀家を回ったというユニークな経験も持ち合わせているが「大学の研究者の方が僕の肌に合っているようです」。

博士後期課程1 年の中西裕紀さんは、大学 時代から人工股関節の手術計画を自動的に立 てるシステムをテーマにしている。「膨大な データを解析して手術の全体計画を立てるもので、少しずつ手直ししています。うまくいくことがあると、よかったと思います」。趣味 は表千家茶道を嗜む。

研究員の横田太さんは、CTによる筋骨格画 像の自動認識の研究を続けている。「3 次元画 像から、筋骨格のほか、神経や血管などの形状も調べています。ナビゲーションシステム など構築の基盤技術になるもので患者ごとの 情報が出せたら精密なシステムになります」と横田さん。「研究を始めたころは無理だと 思っていたことが、やがてできるようになるところが研究の醍醐味です。これからも大学 の研究者を続けたい」と話している。