~広報誌「せんたん」から~

[2014年5月号]

物質創成科学研究科 グリーンナノシステム研究室 松井文彦准教授

機能性材料の開発を支える

太陽光発電など再生可能なエネルギーや資源を有効に使い、 地球環境にやさしい持続可能な社会を構築する技術の開発は時代の要請だ。 パソコンなどエレクトロニクス分野で材料の性能を向上して消費電力を 少なくするなどの省エネも重要なテーマに含まれる。このように、 科学技術の力で、当面するさまざまな課題を解決する手段として 「グリーンテクノロジー」と呼ばれる分野の研究が盛んになっている。

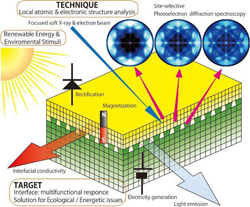

グリーンナノシステム研究室のテーマは、パソコンのハードディスクに使われる磁性薄膜、 省エネにつながるSiC(炭化ケイ素)半導体など機能性材料やデバイス(装置、素子)の性能向上に 貢献する重要な評価技術の開発だ。物質の表面、あるいは、他の物質と接する界面にある 原子の構造や電子の振舞いをナノ(10 億分の1)メートルレベルの極微小の世界でとらえるために、 測定手法を考案して装置をつくる。そのデータの解析から新たな機能材料の創成を支える研究に挑んでいる。

「対象物を壊さずに原子構造と電子の振舞いを可視化できる独自の測定手法を考案し、 その信頼性を上げる研究を重ねています。先端科学の分野から測定の依頼を受けることが多く、 それをきかっけに共同研究がさまざまな分野に広がっています」と松井准教授。

高密度の記憶媒体

新材料の開発は、測定による評価と裏腹の関係にある。「物質の特性や機能が原子レベルでわかれば、さらに高機能の物質での作製の方針が立ちます」と説明する。

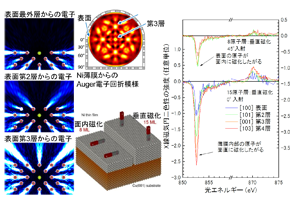

たとえば、ハードディスクなどの記録媒体に使われる厚さ約1 ナノメートルの磁性体薄膜は磁気を帯び、情報を記録する場所だ。そこで起こっている現象を原子レベルで詳細に 把握し、効率よく機能を発揮できるように設計すれば、性能の向上に結びつけられる。松井准教授は、2008 年に「磁性体薄膜が各原子層でどのように磁気を帯びているか」について、材料を破壊せずに可視化する測定法を世界で初めて開発した。大型放射光施設「SPring-8」の特殊なX 線を使い、試料から飛び出した電子の回折模様を撮ることにより、表面の原子層の電子状態や、磁気がどのような向きに働いているかという立体的な情報を引き出せる。

磁気記録媒体であるニッケル薄膜の磁化の向きは、通常水平で膜内にあるが、原子の層が10個前後積み重なると膜に対して垂直になる。この測定法で表面や薄膜内部の各層の原子がどのような磁性を持つか調べ、垂直磁化の起源を明らかにした。垂直方向の磁化なら多くの情報を密に記録でき、水平方向の記録の限界を突破して飛躍的に向上することになる。

独自の測定法を開発体

現在、松井准教授は「光電子回折分光」という独自の測定法を開発し、機能的に使えるコンパクトな装置づくりを進めている。

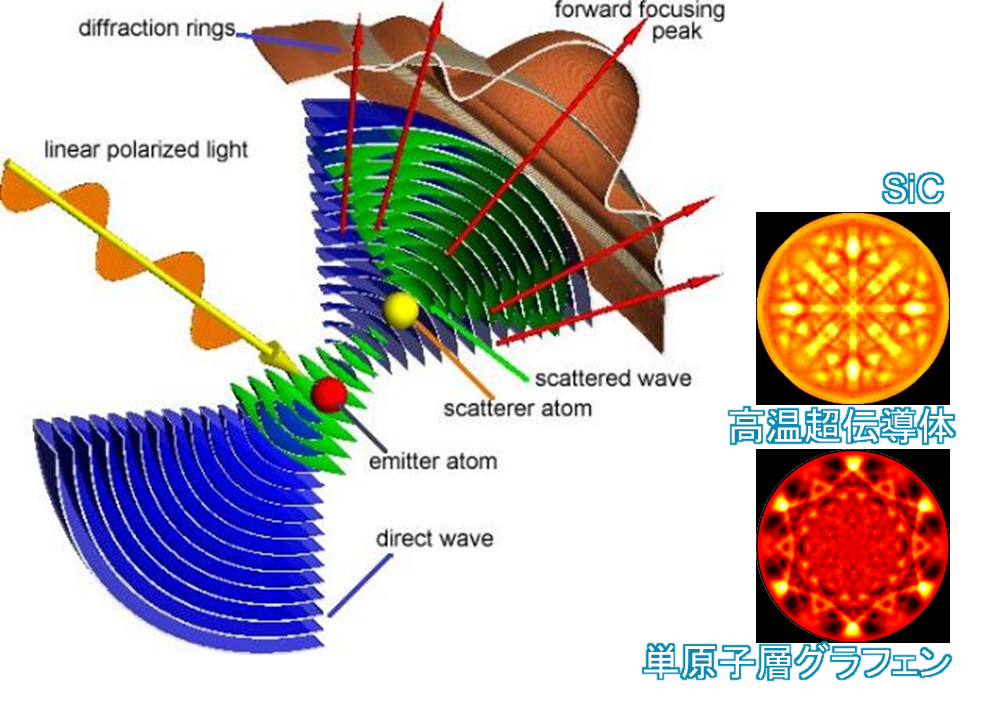

まず、光を試料の表面や構成分子に照射すると原子から電子が飛び出し、周囲の原子で散乱され、電子の回折模様が発生する。「光電子回折法」では回折模様に記録されている原子の構造の情報を、「光電子分光法」では電子のスペクトルに記録されている試料の物性の情報を読み出す。この2つの方法をうまく組み合わせると、どの原子がそれぞれどのような電子物性を担っているのか調べることができる。

画期的なのは、光照射の場合あらゆる方向に信号が放出されるが、これらの信号をすべて拾い集めてスクリーンに映し出す検出器(表示型分析器)を使ったこと。同時に発生するさまざまな現象の実測データが得られるため、原子構造を調べながら電子の状態もわかるという形で多角的な解析ができる。測定時間の大幅な短縮にもなり、試料上の観察場所を走査すれば顕微鏡にもなる。

松井准教授は「この手法の信頼性を万全にして、環境・エネルギー問題の解決につながるような応用材料の評価をしていきたい。また、光を照射して電子が出てくる瞬間にどのような新しい物性が生まれるか、その物性をどのように制御していくかという基礎研究を深めていきたい」と抱負を語る。

松井准教授は大学の理学部で化学を専攻していたが、放射光施設でさまざまな研究手法が開発されていることを知り、「出来合いではなく、新しい研究手法を手掛けたい」と物理化学の道を選んだ。「手法の研究なら、さまざまな分野の科学に関わることができる」という思いがあった。

「何か新しい科学の概念を作りたい」というのが研究への思い。「磁性についても最初から全体を見るのではなく、個々の原子や局所的な電子の振る舞いがどうつながっていくかという従来と違った見方をしてきた。実験で新概念を提示できると、理論研究や応用研究へ波及していきます」。

本学については「研究に専念できる体制を支援していただき感謝している。実験の装置づくりに挑戦できるし、海外展開のサポートも手厚い」。基礎研究推進のカギとなっているスイス・チューリッヒ大学との国際共同研究も3 年目に入る。職員宿舎に入居しているので「職住近接は研究するのによく、家族と過ごす時間もとれてメリハリがつきやすい」という。そんなこともあって、オフのときはよく旅行に出かけていたが、最近はもっぱら育ち盛りの2人の子どもと遊んでいる。

チャレンジしやすい環境

2013年6月に誕生した研究室だが、所属する学生は国際学会に発表するほどの研究成果を上げた。

博士前期課程2年の西川弘晃さんは、人工衛星の通信などの高周波回路に使われる化合物半導体インジウムアンチモンについて、実際に電流の本質となる電子の正体を調べた。従来の実験方法では電子の「速度」を測定することはできたが、電子がどの元素に由来するか特定することは難しかった。今回、放射光による「 光電子回折分光法」を応用した新手法により、初めてその電子が主にアンチモンに由来することを示すことができた。

この研究成果は新たな半導体材料を開発する上で、複数の元素をどのような割合で混ぜたら速く動作するか、という重要な指針を提供する有効な測定手法であることを証明した ことになる。

西川さんは「学部のときは工学部で半導体素子の開発をしていましたが、開発を支える基礎的な物性評価に興味を持ち、この研究室を選びました。小規模な大学で、研究室は立ち上がったばかりであるために、新しいテーマにチャレンジしやすい環境だと思っています。研究設備ごと自分で用意するとともに、放射光を使った実験もできるという環境はすごく楽しい」と満足気。「周囲に研究熱心な人が多いため、自分も研究に集中できるし、化学・生物分野に詳しい人、電気・機械設計ができる人など様々なバックグラウンドをもった人がいるので、研究室で過ごしているだけで色々な知識が手に入るのも大きなメリットです」 と評価する。平日は研究に集中している分、土日は京都や大阪の街中で過ごすことが多い、という。