~広報誌「せんたん」から~

[2015年9月号]

バイオサイエンス研究科 花発生分子遺伝学研究室 伊藤寿朗教授、山口暢俊助教

増殖と分化のバランスが変化

植物の体を支える根や茎は旺盛な成長のパワーを持っている。体内のどんな細胞にもなり得る幹細胞が増殖し、それぞれの組織の細胞へと分化するという生命の営みを絶えず繰り返していて、千年を超える樹齢の大木もある。その再生力は動物の幹細胞をはるかにしのぐ。

ところが、美しく咲き、次世代の種子をつくる花の形づくりには、その幹細胞が一時期しか働かない。花弁や雄しべ、雌しべなど生殖器官が形を整えるつぼみ(花芽)形成の初期だけで、他の時期は休止して種子づくりに栄養を振り向ける。狙いすましたような絶妙のタイミングで関連する遺伝子などが幹細胞の活動を制御しているのだ。

「花の命は短くて...」と神秘的にも見える花の幹細胞の活動を遺伝子の機能や作用機構の詳細な仕組みを明らかにする研究に挑んでいるのが花発生分子遺伝学研究室だ。

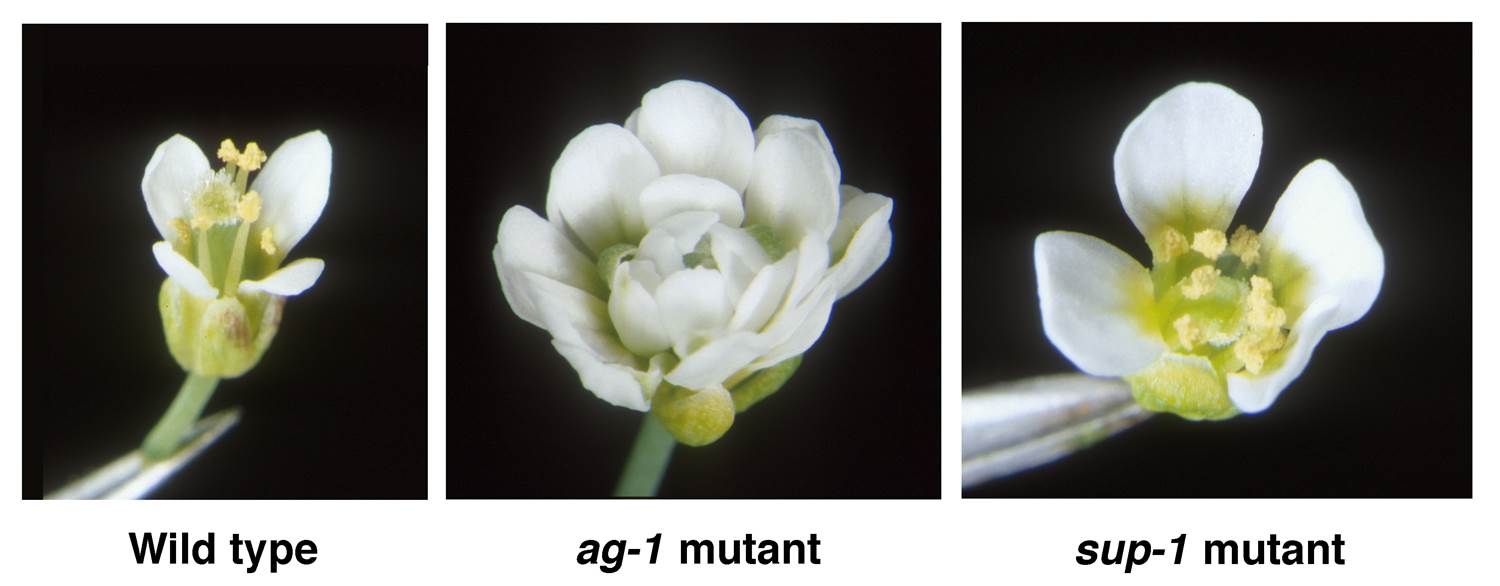

伊藤寿朗教授は「われわれはモデル植物のシロイヌナズナやイネを使って花の形づくりの研究をしています。花が発生する過程では、幹細胞の増殖が抑えられ、花の器官の形成の方に分化が進みます。増殖と分化のバランスがダイナミックに変化するので、それを制御している因子など花の発生の仕組みを研究するにはよいモデルになります」と説明する。

染色体の変化が時を決める

伊藤教授の最近の大きな成果は、シロイ ヌナズナの細胞内の遺伝子が、花の形づく りのさいに、どのような仕組みで決められ た正しい時間に働くかという生物学的時間 の謎の一端について解明したこと。つま り、花の幹細胞が増殖を止めるなど働く時 間の制御には、染色体のヒストンというタ ンパク質を化学物質が修飾(結合)し、構造 が変化する「ヒストン修飾」が重要な役割を 果たしていることを世界で初めて示した。 塩基配列が変化しない後天的(エピジェネティック)な機構である。

伊藤教授は、京都大学大学院理学研究科 で博士号を取得したあと、カリフォルニア 工科大学の上級博士研究員、シンガポール・ テマセック生命科学研究所の主任研究員を 務め、一貫して花の形づくりの研究を続け てきた。「研究の出発点で、1つの遺伝子 が壊れただけでも花弁の数などが大きく変 化するというホメオティック突然体に出 合ったことから、複雑な形を決定する遺伝 子の仕組みに興味を抱いてきました」と話 す。研究に対する信条は「物事はいつも最 終的にうまくいく(シングス・ドゥ・オー ルウェイズ・ワーク・アウト)」。米国で博 士研究員だったときに知った言葉で「自分 を信じることが大切」という。

伊藤教授は今年4 月に本学に赴任したば かり。最初の教授会でのあいさつは、「3 匹 の『しか』を意識します」。つまり「自分にし かできない研究」「私たちしかできない教 育」「本学でしかできないことに貢献する」 と3つの理想を掛け言葉で表現した。また、 研究を離れても家族で生物に囲まれた生活 を送っている。自宅のベランダに鉢植えや 飼育ケースが陣取り、ウーパールーパー、カブトムシ、メダカなど多くの生き物を育 てる。ここから新たな研究のアイデアが生まれるかもしれない。

「本学でも、こうした花幹細胞の増殖抑 制、分化制御に関わる遺伝子や情報伝達物 質について、分子遺伝学の手法を使い詳し く調べていきます。また、気温や日照時間 など環境の変化を植物がどのように記憶 し、適応して花を咲かせるか、といった農 業生産に関わるテーマにも挑んでいきた い」と抱負を語る。

植物ホルモンが関わっていた

一方、5月に赴任した山口暢俊助教もシロイヌナズナの花の研究を続けている。

米国ペンシルベニア大学の博士研究員時代には大きな成果があった。幹細胞が葉から花の形成に分化の方向を切り替えるさいに必要な「リーフィー」という因子(転写因子)の研究から、花形成に関わる植物ホルモンの影響を明らかにしたことだ。

まず、「リーフィー」遺伝子が働きだすには、植物ホルモンとして知られる「オーキシン」が誘導していることをつきとめた。次いで、「リーフィー」が活動しはじめると、花芽の形成を抑えている「ジベレリン」という植物ホルモンの量を減少させ、逆に花にふさわしい体内環境を作っているという一連の流れがわかった。

山口助教は「今後も花の形成と植物ホルモンの関係を明らかにしていきたい。広く、浅くではなく、自分が面白いと思うものに集中して、より深く研究をしていきたい。集中することは楽しい」という。

一番の成果を出したい

スタートしたばかりの研究室だけに、所属する若手はいずれも博士前期課程1年。植物が持つしたたかな環境適応の仕組みに研究の夢は膨らむ。

「環境ストレスに適応して得た形質が、次世代に受け継がれるというエピジェネティックな現象に興味を持って研究をしています」と意欲を見せるのは佐伯健さん。「本学は最先端の多様な研究室が選べるのがよいところで、残念なのは授業数が多すぎて、実際の研究のスタートが遅れるところ」と思いをはせる。

角谷侑香さんも同様のテーマで「ある遺伝子を欠損させたシロイヌナズナは、短日条件下では野生型のように育ち、長日条件下では小さくなる。ところが、短日で育てた植物のタネをまくと、どの条件でも野生型に戻る。世代間でエピジェネティックに何を獲得し、受け継がれたのか、知りたい」。入学時に本学のガイダンスで花の形づくりの研究に魅せられた。「ここで学んだ技術はどんな分野にも生かせるので、植物に限らずさまざまな分野の研究職につきたい」と胸を膨らませる。

植物が高温条件を一度記憶すると、さらなる高温でも耐えられるという高温順化反応「ヒートアクリメーション」の機構の研究に着手したのは松原聡さん。「すでにある突然変異体でなく、まずは野生型を使い、自らの目で検証しようと育てています。研究はあまり無理をしないながらも、先生たちにもらった恩はしっかり返せるように励みたい」と研究プランを練る。

平井光さんも同じテーマで「最初は高温の条件下で、次いで低温から高温に移した場合に、植物がどういうふうに応答を変化して順応できるのかを調べています。博士後期課程まで進むので、いまの研究をどれだけ深めるかということに集中したい。そして夢はでっかく、一番の成果を出したい」と意気盛んだ。