~広報誌「せんたん」から~

[2020年5月号]

生物や機械にヒントを得る

膨大な情報処理や通信をすべて光を使うことで高速化し、電力消費の急増を大幅に抑えるフォトニックネットワークのプロジェクトが進んでいる。そこで大きな課題のひとつが、一般家庭では外から取り入れた光の情報を電気の情報に変換している現状を、光の情報がそのまま使用できるような回線や装置に換え、省エネ効果を高めることだ。このため、低コストで加工し易い有機材料が持つ光機能の特性を生かす研究が盛んになっている。

こうしたことから、柳教授は、「分子設計がしやすい有機材料の特性を十分に生かす形で、光通信の光源など発光を担う有機レーザーを開発しています」と説明。さらに、「次世代の情報処理・通信の要になる超高速の量子コンピューターについても、実現のベースになる技術を研究しています」と強調した。

柳教授らの研究は、量子力学というナノ(10億分の1)メートルサイズの原子・分子レベルの世界で起きる現象を解明する物理学に基づいている。それは、光や、物質中の電子は量子であり、「粒子」の性質を持つが、「波」の性質も示すというもの。そこでは複数の波形の山と谷の位置が重なれば強め合い、ずれれば打ち消し合う「干渉」という特徴的な現象が生じる。

さらに、物質中の電子は、分子の箱(量子箱)の中に閉じ込められ、その中で電子は、それぞれのエネルギーレベルに応じた軌道(分子軌道)上で波としてふるまう。発光の仕組みは、高いレベルの軌道に励起された電子が、再び低い軌道に戻るときに、放出するエネルギーが光になる。

分子の歯車が噛み合った

柳教授らの研究材料は、有機半導体の特性がある「チオフェン・フェニレン・コオリゴマー」(TPCO)という有機化合物。「この分子に含まれる環構造の数や順序を変えると、青から赤までさまざまな可視光が出せます。また、光を増幅する共振器のように結晶内に光を閉じ込める効果も確認できました」と有機材料ならではの多様な光機能を解明してきた。

そして、この化合物を使い、光で励起するタイプの有機レーザーの発振に成功した。電子をエネルギーの高い軌道に偏らせる「反転分布」の状態にしたあと、「誘導放出」という現象により連鎖的に光子が生じ、それらが互いに波をそろえて増幅することで、さまざまな色の波長をもつ強い可視光領域のレーザー光が出せた。

こうした一連の成果の中で、柳教授、水野助教らは有機材料では初の重要な発見をした。10兆分の1秒という超短時間のレーザー照射で励起し、時間の経過に伴う変化を追うと、中程度のエネルギーでは発光まで通常より最大約100億分の3秒遅れる「遅延発光」が起きた。その遅れは「物質中の電子の波が互いに干渉して波の位相を揃え、あたかも一つの発光体のようにふるまう。その同期にかかる時間でした」と柳教授。「量子コヒーレンス(干渉)」という現象で、強い光を発する超放射だけでなく、量子コンピュータの制御技術とも関連する可能性がある。

柳教授は「今後は光励起型の有機レーザーに加えて、未だ実現していない電流励起型も視野に入れ、研究を進めたい」と抱負を語る。

化学と物理の相乗効果

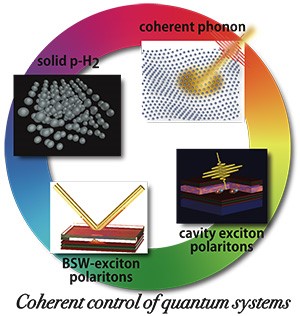

また、香月准教授は、超短時間の光の照射により結晶中の量子の波を制御して、操作する「量子コヒーレンスの制御」の研究に挑み、千兆分の1秒以下の時間精度で量子状態を制御して、読み出すことに成功している。この技術を量子コンピューターに使えば、波の「重ね合わせ」などを利用し、多数の情報を同時並列に処理できる可能性がある。さらに、有機材料を用いて室温で光と分子の励起状態が混合した「ポラリトン」という特殊な状態を利用できれば、「室温かつ実験室のテーブルの上」という扱いやすい条件で量子コヒーレンス制御の技術を応用する道が拓けることも考えられる。

さらに香月准教授は、分子の振動運動と光が混合した「振動ポラリトン」という状態の研究も手掛けている。この状態を利用することで、従来の化学反応ではありえなかった反応経路の実現や、選択的な生成物の制御などが実現される可能性がある。

香月准教授は「ポラリトンはとても興味深い現象なので、量子情報処理の基盤技術開発、また光を触媒として用いた新たな化学反応の開拓などを念頭にテーマを広げていきたい」と意欲を見せる。

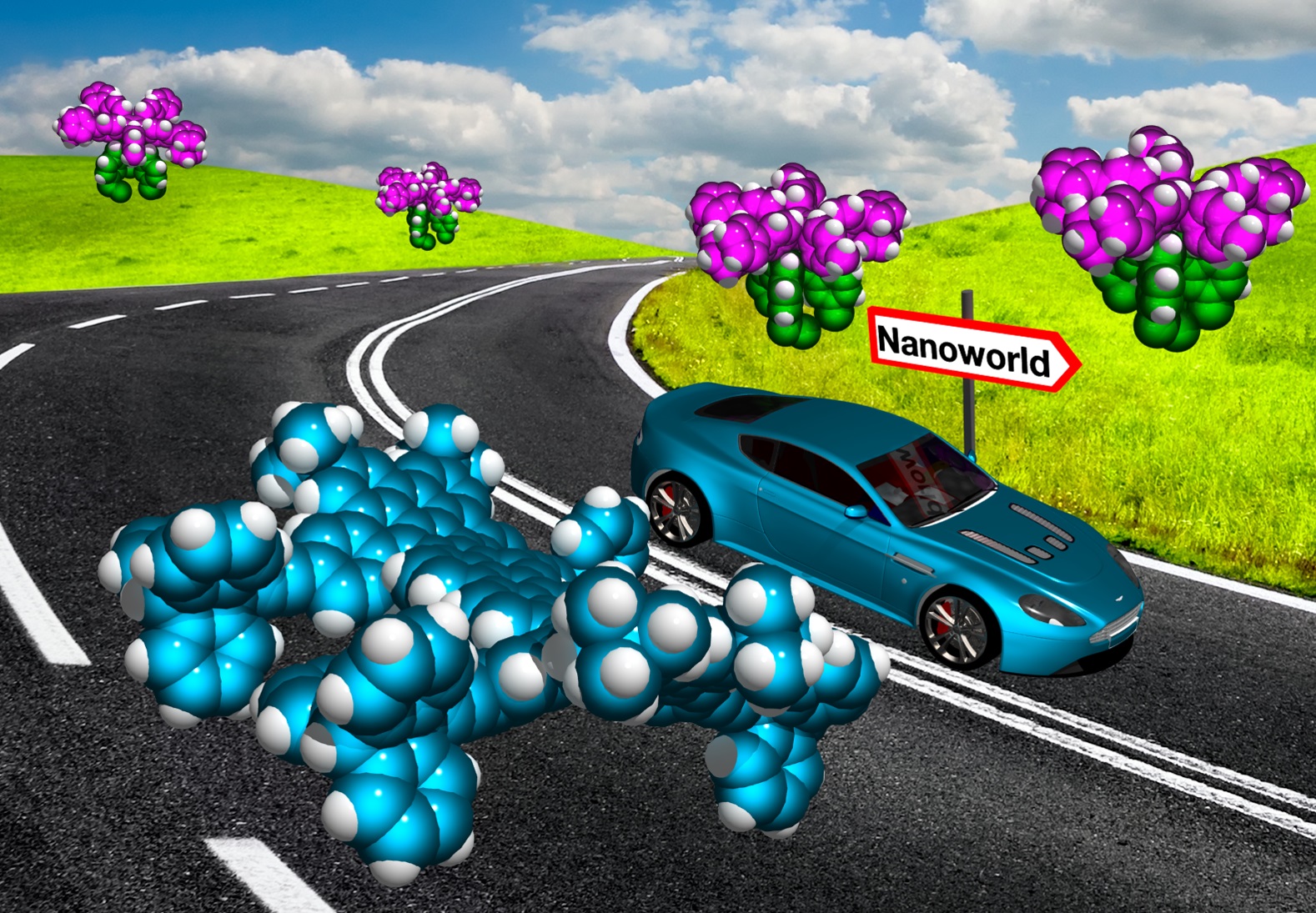

勝利目指すナノカーレース

「脳は、刺激を受けて、神経細胞同士が量子的な干渉により、同時並列に素早く情報処理しています。光を100%利用する植物の光合成でも、エネルギーを吸収した葉緑素の分子は、量子の波によって、集合体である葉緑素の分子全体に伝えます。このような室温で量子を活用できる有機化合物は、研究に新たな展開をもたらすでしょう」と柳教授は期待する。

学生に対しては「研究を通じてサイエンスは面白いと感じてもらうのが一番の喜び。実験など手を動かす研究が主ですが、そこで変な結果が出たときの方が興味深い」と打ち明ける。実は遅延発光の発見も「おかしなところに発光のピークが出る。間違いでは」と水野助教らと再検討したのが発端だった。

香月准教授は「研究では、実験装置の設計から、結果を解析するまですべての手順に関わります。学生も、その経験が人生の糧になるし、自信にもつながります」と言う。その点、「本学は小回りがきき、研究のサポートも手厚いところが非常にいい」と評価する。登山や庭での野菜づくりが好きで「現実と離れた世界に浸ると、考えがまとまることもありますよ」と話す。

一方、水野助教は「TPCO結晶からのレーザー発振は、比較的低い励起エネルギーで遅延発光するなど特異な現象を示すため、情報を一時的に記録するデバイスといった付加価値の高い応用が期待できます」と自信を見せる。「常に探究心を持って取り組む」「継続は力なり」を信条に励む。ときには温泉巡りに出かけることが研究のアイデア練るのにちょうどいいという。

勝利目指すナノカーレース

次世代を担う博士後期課程の学生も独自のテーマを持って研究を深めてきた。

椋橋奈穂さん(同1年生)は、有機薄膜太陽電池の材料である「有機金属ハライドペロブスカイト」を使って電流励起型有機レーザーの実現をめざしている。「光励起でのレーザー発振はできました。ペロブスカイトを用いれば、柔らかい有機材料と効率の良い無機材料の性質を兼ね備えたレーザーを作ることができ、医療用など幅広く応用できると思います」と意気込む。趣味の一つが壁を上るボルダリングで、「どのコースをたどるか、考える時間が楽しい」と話す。

矢野敬祐さん(同3年生)は、「ルブレン」という有機半導体材料を使い、結晶内で生じている分子内振動と分子間振動それぞれについて、レーザー照射により、波の干渉を起こし制御する研究だ。「分子内の振動については、特定の振動を大きくするなど制御には成功しており、分子間については、実験の準備をしています」と話す。この振動は太陽電池などデバイスの性能にも関連するとされており、レーザー照射の仕方によって、より電気が流れやすい状態を作るなどの方法を考えているという。研究については「失敗しても多角的に視点を変えて再挑戦する」がモットー。中学高校と卓球の選手だったが、最近、はまっているのは、ボルダリングと洋楽鑑賞で「何かに熱中することが生きがいです」と話す。

分子メモリ

応用面を念頭に置いて分子機械を合成する研究を行っているのは、西野助教。分子機械それぞれが動いて、デジタル信号の「0」「1」が表現できる半導体粒子の機能を持たせ、それらを集合させて超高密度、高速の分子メモリを実現するのがねらい。 分子機械の構成要素として、色素のポルフィリンなど炭素原子が10個以上結合して平面の構造をつくる大環状化合物を使い、ランタノイドと総称される希土類元素を挟んで二つの大環状化合物がサンドイッチのような構造になり、回転の機能も出せる「ダブルデッカー型錯体」を合成した。

その分子のモーターや歯車の機能を情報の書き込み、読み出しに使おうというのだ。西野助教は「理想的には、高密度で、液体窒素の温度(氷点下セ氏約196度)で駆動するようなメモリができれば」と夢を膨らませる。

薬剤耐性がない抗菌剤

一方で、研究室では、生物の巧妙な生命活動の仕組みを解析し、そのポイントになる機構を突き止めたうえで、関係するタンパク質を人工合成の有機分子に置き換えるなどして機能を高める「バイオミメティックス(生物模倣)」の研究も進めている。 安原准教授は、細胞を包んで内部環境を維持する生体膜に着目。体内に侵入した細菌を見つけて、その細胞膜を壊して死滅させ、しかも薬剤耐性が誘導されずに効果が持続する抗菌剤を開発した。

その研究では、細菌の膜に直接、刺さって穴を開けて壊す機能を持つペプチド(タンパク質の断片)の分子構造に似せて、人工合成しやすいシンプルな分子に設計するなどして抗菌力を増した。免疫のシステムが関わらない直接攻撃なので、薬剤耐性は生じ難い。 また、創薬の重要なターゲットである膜の研究方法の改善にも貢献した。膜組織では脂質二重膜と膜タンパク質が連係しているので、膜タンパク質だけを、構造の変化なく取り出すことは困難だった。

そこで、安原准教授は、膜タンパク質を含む数十ナノメートルの膜断片を丸めて「ナノディスク」という円盤状の分子群に仕立てれば、本来の構造を保ち、安定化することから、そのための試薬を開発した。

「人工合成の高分子も工夫することによってタンパク質の優れた機能を部分的に再現できます。分子を設計し、合成したあと、その機能まで調べるという応用を視野に入れた研究方法なので、常に幅広く興味を持ち、分野横断的な研究を心がけています」と安原准教授。

生体膜のような多孔性材料

尾本特任助教は、生体膜を形づくる脂質二重膜を骨格にした分子構造の多孔性材料を設計し、内部に膜タンパク質など大きな機能性の高分子を複合体の形で捕捉できるようにして触媒などの役割も果たせるという全く新しい機能を持つ材料の開発に取り組んでいる。これまで活性炭など硬い多孔性材料が多く報告されてきたが、今回、尾本特任助教はソフトな脂質を壁面に使うことで、高分子の活性を壊さずに導入できると予測する。「孔の中で生まの酵素そのものの特性を発揮して働かせられるように設計し、触媒のほか、膜の電位差を調節するイオンポンプなど生体の機能のプラットホームにしたい」と意欲をみせる。

尾本特任助教は、昨年2月に赴任したが「それまで金属イオンと有機物を使った多孔性配位高分子など合成化学的な材料を扱っていたので、この研究室で生体膜の模倣など異分野のテーマに触れたことで研究テーマが拡張できました」と振り返る。

好きなテーマに出合った

分子機械、生体模倣と新しい分野の急展開するテーマに学生も興味を深めながら取り組んでいる。 国際ナノカーレース出場のnaistチームのメンバーで、ナノカーの合成を担当した竹内大貴さん(博士前期課程2年生)は「もともと楽しいことが好きで、入学してから、このテーマに出合ったのは幸運でした。ナノの世界での分子の動かし方の基本的な仕組みを解明することに集中できました」と思いを語る。望みがかなって玩具会社への就職が決まっていて「研究の指導が手厚いうえ、自分の好きなテーマだから、成果を出すのがつらくても頑張れた」と語る。 中国から留学しているJinyu Haoさん(同2年生)は、生体膜でつくるナノディスクを使い、細胞内にスムーズに薬物を投与し輸送するシステムや化学療法など応用研究を手掛ける。「新たな治療法を見つけ、社会貢献したい」との思いから、後期課程に進学する。「本学は留学生の比率が高く、さまざまな国の人と交流できる機会を設けているのが大きなメリットです」とnaistの国際的な環境も気に入っている。