~広報誌「せんたん」から~

[2020年1月号]

ヒトの目より敏感

高度な情報システムや省エネ、再生エネルギー利用の進展に伴い、新たな機能性材料開発への期待が高まっている。光情報分子科学研究室は、光の照射により分子構造が可逆的に切り替わって発色するフォトクロミック分子(ターアリーレンなど)の活用をはじめ、超微細な分子の形を自在に作り分ける手法、排熱を電気に変換する材料と時代のニーズを先取りしてテーマを広げている。

研究のベースであるフォトクロミック分子について河合教授は「ヒトの目の網膜にはレチナールという光センサー分子があり、光子に対して反応する効率(量子収率)は65%と高い。われわれは、それを上回る有機分子の合成を目指しました」と振り返る。

レチナールの分子構造などから、人工のフォトクロミック分子の多様な構造の揺らぎが低効率の原因と突き止め、硫黄(S)などの原子を複数導入して平面状の構造に固定することで、100%の高効率を実現した。

この成果をもとに開発したのが高感度の光酸発生剤。例えば、半導体加工の工程では、回路パターンの転写に感光材料(レジスト)と酸の反応が必要だが、そのような酸を光により従来の倍の約70%の効率でつくることができた。

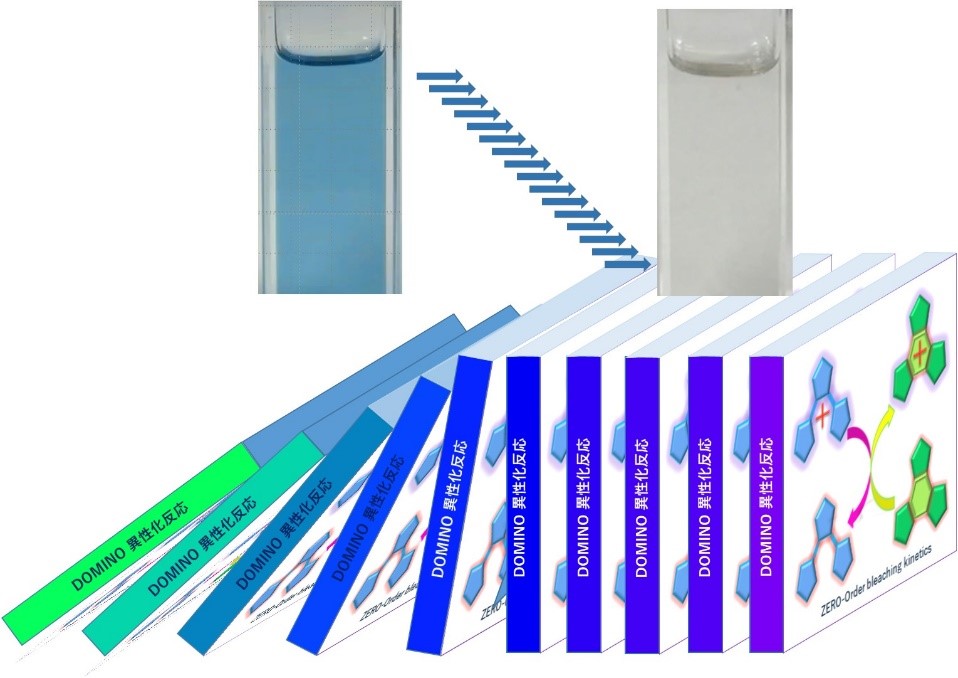

際限なきドミノ反応

さらに、研究を大きく発展させる発見があった。着色の性能が向上すると、逆に光により色を消す効率が0.5%程度に下がってしまうという課題に対し、「電気を流して分子から電子を移動させるような反応をすると分子構造が変わり、色が消える」と発想を転換したことで、電気により理想的な電流効率(100%)の10倍以上の効率で色を消す「エレクトロクロミック分子」の開発に成功した。その反応を詳細に調べたところ、なんと一つの電子を移動させると、分子同士が次々と電子を受け渡して反応する「ドミノ反応」が起きていたのだ。しかもこの反応は活性分子がある限り際限なく進むと考えられる。

「いまでは一つの電子の移動で約3,000個の分子が反応します。つまり、少ない量の電子の移動でも、反応を千倍以上増幅し、明確に色が変化して識別できるわけです。例えば、生活環境より少し高めの放射線量であっても、それによりわずかに発生する電子を目視で検知できるようになります」と河合教授は説明する。

「光で反応する分子材料の研究は進んでいますが、分子の力(ポテンシャル)の1%も未だ使っていないので、より一層チャレンジしていきたい」と意欲を見せる。実は、大阪大学の大学院生時代に在籍した研究室では2019年度のノーベル化学賞を受賞した吉野彰・旭化成名誉フェローが学位を取得している。テーマは同じ導電性高分子の電池応用。「改めて吉野氏の研究に対する頑張りを見直しました。私も、もう一段のブレークスルーを目指したい」と謙虚に語る。

▲図1 ドミノ反応がいったん始まると次々と色素分子の異性化と電子の受け渡しが続き、最大3,000個のドミノ反応が引き起こされる。これに伴って、色素が次々に無色化する。

ナノ粒子を作り分ける

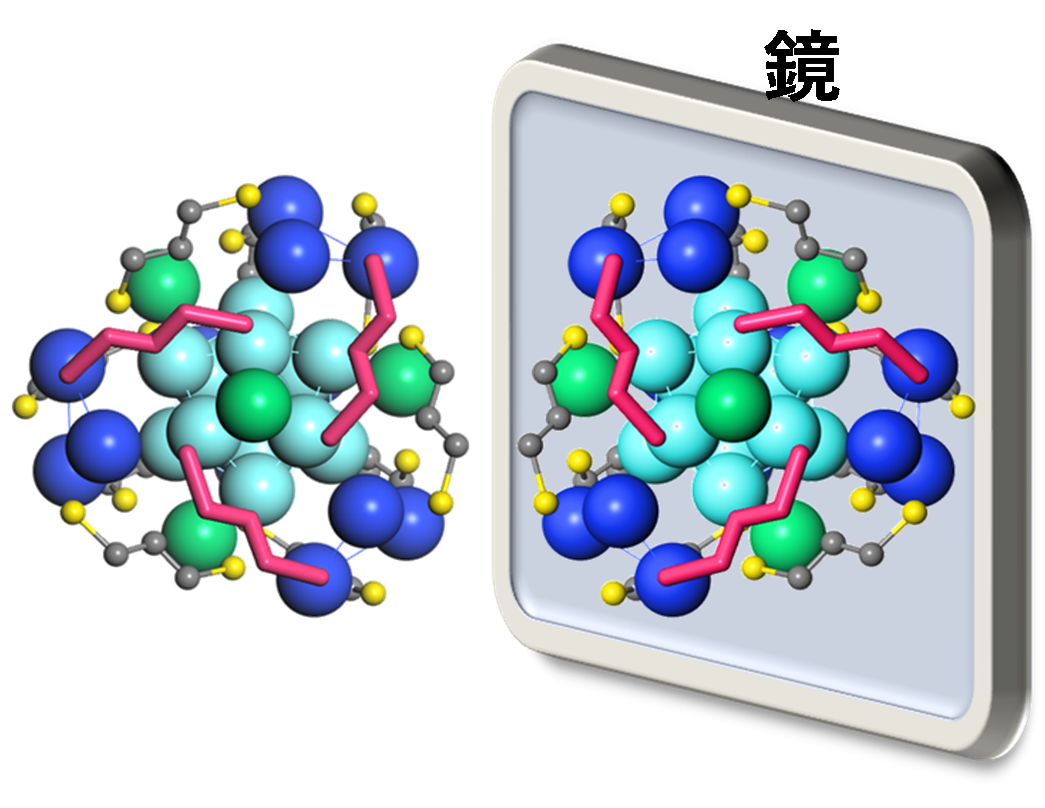

中嶋准教授は、金属や半導体をナノメートルサイズの結晶(ナノ粒子)にすることにより優れた特性を発揮させる分野がテーマ。自然界には、結晶内の原子の並び方(格子構造)が鏡像のように右手方向と左手方向の2種類の光学異性体を作る鉱物があるが、どちらか1方向だけの結晶を作り分ける仕組みを初めて発見した。鉱物の一種である硫化水銀(HgS、辰砂)についての研究で、光学異性体であるアミノ酸のシステイン(NメチルLシステイン)を相互作用させたところ、左手系のシステインに対して、HgSは左手系を選択して結晶格子が組みあがり、逆方向も作れた。「一方向だけの反応を進める触媒(不斉触媒)に使えるかもしれません」。このような鉱物のナノ粒子は新たなエレクトロニクスの材料として期待できるとともに、自然界のアミノ酸はなぜ左手系が多いのかという大きな謎を解くきっかけにもなる。

「キラリティ(光学活性)に興味を持って研究を続けており、広く応用できる基本的な特性を見つけたい。分かるまで謎に挑むのが信条です」と抱負を語る。

▲図2 キラリティを有するナノ粒子の構造。それぞれの光学異性体の原子配置は鏡写しとなる。

軽くて丈夫な熱電変換シート

排熱などの熱エネルギーにより生じる温度差を電気エネルギーに変換する熱電発電(温度差発電)は、野々口助教の研究テーマ。この装置に使う材料は、高度な耐久性が要求されるため、軽く丈夫なカーボンナノチューブ(CNT)という炭素材料をシート状に広げて使った。さらに、陽イオンのナトリウム(Na+)を含む食塩(NaCl)などを包接化合物とともに添加したところ、負の電荷を持つ電子が効率的にCNTに注入され、出力特性が従来の約3倍に向上したうえ、この性能を150度の比較的高い温度で1ヶ月以上も保持した。「開発した熱電シートは実証実験のレベルまで進んでいます。温度や湿度を自動的に測定しデータを送信するセンサー用の電源などIoT関連をはじめ、健康管理、環境発電などの突破口を開いていきたい」と期待する。

野々口助教は産業技術総合研究所でCNTの生産技術の研究をしていたが、本学への赴任直前に東日本大震災に被災したことが、再生エネルギーの研究に向かわせた。「研究は、まねから始めても、最終的には独自の結果を出す」との思いがある。

発光寿命を操る

一方、球やお椀のような分子の骨格を持つフラーレンなどの炭素材料は、炭素(C)原子同士のつながりが二重結合と単結合が交互に入れ替わる「π共役結合」になっていて、その結合部分は曲がっている。このため、強い発光や電気を通すなどの特性が生じ、次世代のナノ材料として注目されている。

山田助教は、このような有機分子に金属などを結合させて錯体という化合物をつくり、平面状の分子とは異なる発光の性質の変化を調べている。

「曲面になった分子は、凹みによって表側と裏側ができますが、どちら側に金属などが結合するかによって、ナノ秒単位の発光する時間(蛍光寿命)が変わることがわかりました」と成果を披露する。現在は、発光性が大きいイリジウムなど希少金属との錯体について調べている。

「蛍光寿命を制御できれば、光による反応を促進する触媒に使えます。研究には真摯に向かいたい」と探究心は旺盛だ。

未来に向かって

学生らも、未来につながるテーマを選んでいる。 水津了さん(博士後期課程1年)は、光酸発生剤の研究がテーマ。フォトクロミック分子(ターアリーレン)を使い、電子対を強く引き付ける性質がある「ルイス酸」を光により放出させることに世界で初めて成功した。「ルイス酸は通常の酸ではできないような触媒反応が可能なので、応用範囲を広げていきたい」と意気込む。

八木智子さん(博士前期課程1年)は、熱電変換装置に使うCNTを有機溶媒など疎水性の溶媒にも分散できるようにして、安価に取り扱いやすくする研究だ。「熱電変換の効率を上げるような方向で成果が出せれば」と語る。「本学は最先端の研究を目指して志の高い人が集まり、研究をしているので、視野が広がりました」。

また、国際連携も盛ん。本学がフランス国立科学研究センター(トゥールーズ)に設けた国際共同研究室では、博士後期課程2年の朝戸良輔さんが、フォトクロミック分子を使い、ナノ機械のモーターの回転制御を目指す研究に取り組んでいる。