~広報誌「せんたん」から~

[2019年1月号]

薬の運び屋を探索

図1

図1

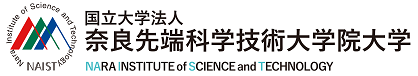

人は生活情報の約8割を視覚から得ているとされ、その窓口として光を受け入れる眼は重要な感覚器だ。入射した光はレンズ役の水晶体などを通って、眼の奥の網膜に像が結ばれ、そこにある多数の視細胞が情報を視神経に伝えて、脳が知覚する。一方で、眼は、見るという機能のために、直接、外界と接しているので、眼球の表面に異物の侵入を防ぐバリアとなる細胞層が何重にも備わっている。このため、眼の病気の治療の際に、点眼薬が眼球内部にまで入り込んで効果を発揮することを困難にしているのだが、最近になってその大きな課題の突破口がみえてきた。

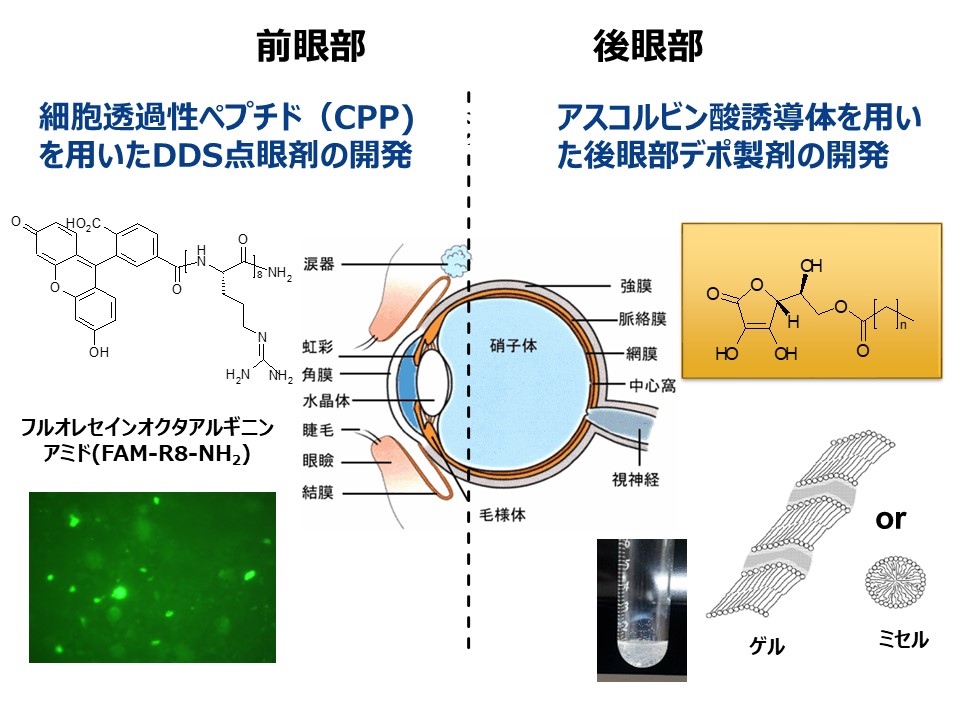

それが薬剤を眼球内部にスムーズに運ぶ、新しいタイプのドラッグ デリバリー(薬物輸送)システムで、最先端で研究開発してきたのが 機能高分子科学研究室だ。本学と医療用眼科薬の大手メーカーである参天製薬との連携講座で基礎、応用の両面から取り組んでいる。

本田客員教授は「点眼液は、結膜炎など眼球表面の病気なら十分に治療効果がありますが、内部に原因箇所がある緑内障、白内障、網膜に異常が生じる加齢黄斑変性症では、薬が十分に届かないことがある。そこで、複数のアミノ酸が結合したペプチドという物質を薬の運び屋にしてバリアを通り抜けやすくする方法を研究しています」と語る。

そのペプチドは細胞膜透過性ペプチドと言われ、細胞膜に効率よく付着したあと、細胞の取り込みの機構(マクロピノサイトーシス)を誘発して、するっと内部に入るので、運ばれる比較的高分子のものまで取り込みが可能である。30年前に発見されたあと、さまざまなタイプのペプチドが見つかり、糖尿病などの治療に使う研究が進んでいるが、眼科に関する研究はほとんどない。

バリアを通り抜けた

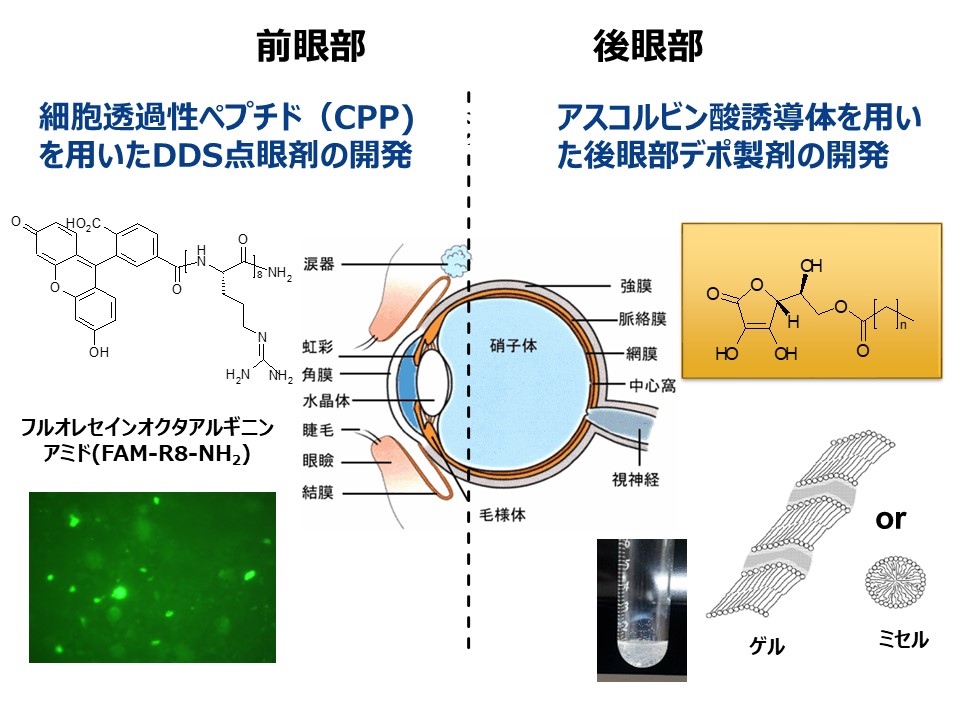

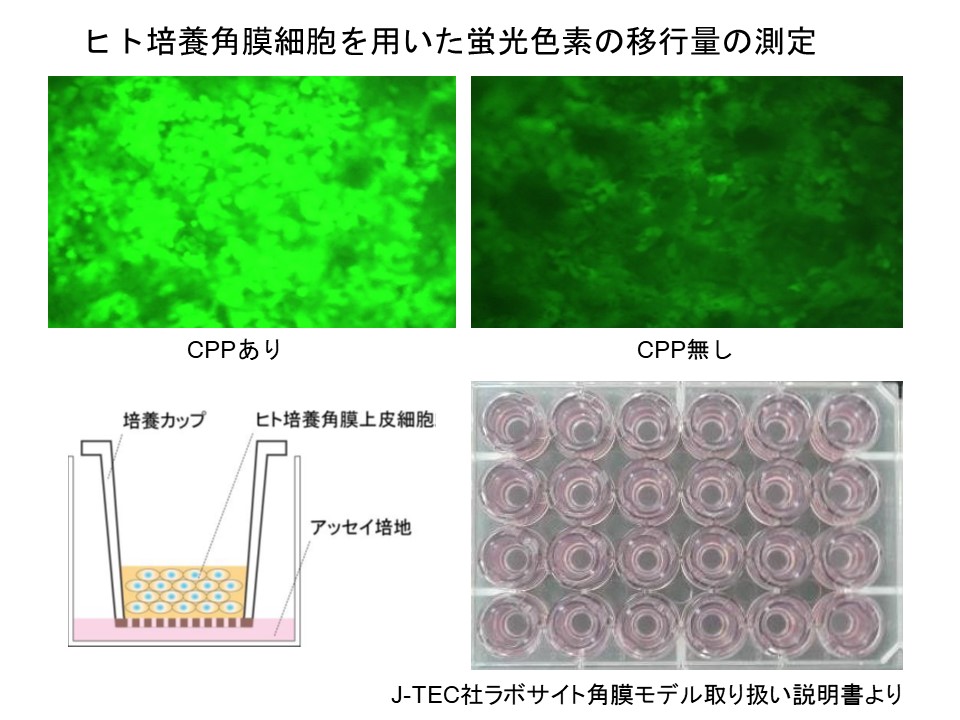

そこで研究室で見つけた有力な候補の一つが、アルギニンというアミノ酸を8個結合したオクタアルギニン。この物質を細胞が認識すると、細胞の表面に一瞬、大きな穴が開くので、そこを通って薬剤など巨大な分子が入り込む。ヒトの角膜の培養細胞を使った実験では、このペプチドと蛍光色素を混ぜて添加すると、効果的に蛍光色素が取り込まれることを実証した。「ペプチドと蛍光色素を化学結合しなくても、混ぜ合わせるだけで、ペプチドとの相互作用が強いものほど効率的に取り込まれる。薬の構造をいじらないので薬効がそのまま残り、様々な薬に適用できることは大きなメリットです」と榎本客員教授。「さらに、眼の細胞に適した細胞透過性ペプチドを探しています」と抱負を語る。注射によらず、「点す(さす)」だけで眼球内に薬剤を効率的に送り込める夢の目薬を目指している。

図2

図2

図3

図3

また、網膜の病気である加齢黄斑変性などの治療を目的に、患部にとどまって持続的に薬剤を放出して効果を高める「デポ剤」についても研究。アスコルビン酸(ビタミンC)誘導体という低分子をゼリー状のゲルにして、薬剤を含ませると、その効果を発揮することを確かめた。

「このような効果が判明しても安全性が確かめられないと先に進めない。物質の合成や安全性の評価などは連携講座と会社で分担して行います」と岡部客員准教授は説明する。

研究を楽しむ

機能高分子科学のスタッフはいずれも薬学の出身で、参天製薬と本学の研究職を兼務する創薬のエキスパートだ。

本田客員教授は、新薬の有機化学合成を手掛けてきたが、現在は新規化合物を選抜し、眼科薬に仕立てるための開発を行っている。「研究は毎日、朝早くから夜遅くまで長時間かかりますが、楽しく思えることは苦にならない。学生には研究を楽しいと感じて能動的に続け、自立してテーマを建てられる人材に育ってほしい」と語る。このようなバイタリティーの源は、大学時代や社会人のクラブチームでラグビーのバックスを務めて鍛えた成果でもある。最近は日本で開催されるW杯2019にも熱い関心を抱いている。

新規薬剤の化学合成などの研究を続けてきた榎本客員教授は、連携講座の担当になって、デポシステムや細胞透過性ペプチドの開発に取り組んだ。「若いころは、実験でイメージ通りの結果が出ずに悩みましたが、ある時、人の考えはちっぽけで自然の摂理にはかなわないと気付きました。結果をありのままにきっちりと押さえれば、次の段階への道筋ができると思っています」と振り返る。薬の開発、申請には長期間かかるが、その間に関連する研究の進展状況や、関連法規やガイドラインの改正など、さまざまな変化の機会を素早く捉えて対処することが必要と実感している。そうしたことに関して「先端大は、時代のニーズに合わせて研究方針など改革しようとする対応が早い。例えば、大学を巡る動きを多数のメールで学内に発信するなど積極的な取り組みが感じられます」と評価する。研究室がある奈良は、好きな史跡巡りにうってつけで自ら歴史を検証する側面もある。

岡部客員准教授は、約20年前の入社時に薬物輸送システムの研究を始めた。その後、眼の病気に関する薬理学を研究したり、事業開発部門で創薬ビジネスを担当したり、分野をまたいで経験を積み、視野を広めてきた。「分野を変えるときの分岐点で、あえて困難な方向にチャレンジする。課題が大きいほど克服したあと自分に返ってくるメリットが大きい」と強調する。本学の学生については「頭が柔らかく、未知の実験技術でも外部のセミナーに行ってモノにするほど積極的です」と評価する。趣味は、紀州釣り(ウキダンゴ釣り)でダンゴにオキアミなどのエサを詰めて沈め、それに集まるチヌ(クロダイ)を狙う。「チヌは海の環境によって、食いつくエサを変えるので、前日にその情報を得て、仮説を立てておいて検証する。研究と一緒ですね」と話す。

実用化が先にある

所属する学生は、大学と企業という双方の研究環境が同時に身に付けられる。

「大学と企業では、研究のゴール地点が違い、大学は知の蓄積ですが、企業との連携では目前の実用化が先にあるということで、すでに社会に出た企業人と研究ができたことはよかった」と語るのは、博士前期課程2年生の石田怜司さん。眼科医療にマッチした製剤を作るために、運び屋となるペプチドの探索や合成を行っている。「合成の段階ですが、今後、眼球試験などでよい効果が出ることを期待しています」と話す。研究は忙しいが、合間を縫ってクラシックギターを練習し、ロードバイクでサイクリングする。

博士前期課程1年生の松尾崇雅さんは、ペプチドや薬効成分の化学合成がテーマ。「自分が実験で化合物を積み上げて、目標の物質を合成したときの達成感を想像するとすごく楽しい」と張り切る。学部時代は、アルツハイマー病の治療に関連する物質を合成していたが「創薬という共通点があり、この研究室に所属しました。将来とも、この分野に関わっていきたい」と意欲を見せる。一方で、大学の落語研究会出身で、邦楽部で琴を弾いていたなど多趣味な側面もあり、研究生活の癒しになっている。

機能高分子科学研究室

図1

図1 図2

図2 図3

図3