~広報誌「せんたん」から~

[2012年1月号]

バイオサイエンス研究科 細胞シグナル研究室 塩﨑一裕教授

細胞の情報ネットワークを調べる

生物には外部のさまざまな刺激や環境の変化を感じ取って、その情報を細胞内のネットワークを通じて伝える仕組みが備わっている。非常に複雑な電気回路のようなシステムで、それが細胞を動かしたり、生かしたり、巧妙に調節して生命を維持しているのだ。

「このような細胞内の情報ネットワークを見つけていくのが研究の目標です。とくに、人の病気は、このシステムが不調になると起きることがあり、その仕組みを知れば治療に役立つ。そこで膨大な数のネットワークの中から、糖尿病とがんに関わる情報伝達の回路に焦点を当て解明しようとしています」と塩﨑教授は説明する。

現代の医療では、糖尿病とがんの克服は最大の課題だが、塩﨑教授は、この二つの病気に関わる遺伝子を働かせるタンパク質の活性化因子を世界で初めて発見した。この因子により、遺伝子の糖尿病関連の働きが調節できることから、治療薬などの創薬にも結びつくと反響は大きい。

分裂酵母が保存していた

2011年まで本学と学術交流提携しているカリフォルニア大学デービス校の教授を務めていた。研究成果は、米国滞在中に得られたが、これまでの研究の過程には数々のドラマがあった。

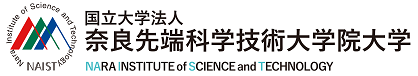

この遺伝子は「Akt」と呼ばれ、発ガン遺伝子として見つかった。その後、マウスの実験で、血液中の糖を減らすホルモン(インスリン)の刺激により「Akt」が活発になることで、細胞内に血糖をどんどん取り込ませて糖尿病の発病を防いでいることがわかった。さらに、 「TORC2」という数個のタンパク質からなる複合体が、インスリンの刺激情報を「Akt」へ伝達するさいに、重要な役目を担っていることも知られていた。しかし、動物の細胞ではなかなか、研究が進まなかった。

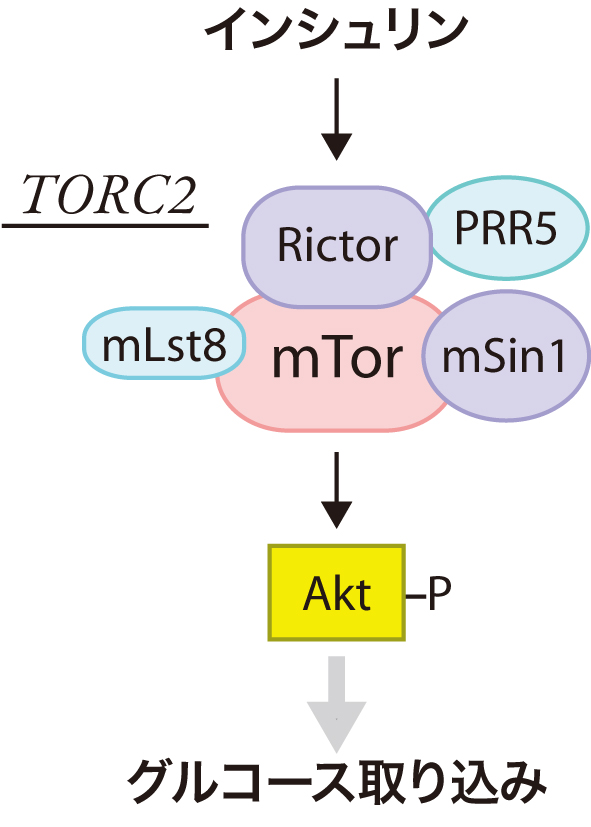

そこで、塩﨑教授が研究材料として着目したのは、単細胞の「分裂酵母」。酵母はDNAを包む核を持つ真核細胞で、研究のモデル微生物だった大腸菌より高等である。酵母には酒の発酵に使う「出芽酵母」があるが、分裂したり、合体したりして増殖する「分裂酵母」の方が形や性質が動物に近い。しかも、シンプルな伝達回路で、ライフサイクルが短く実験材料も多量に得られる。

予測は図に当たった。動物細胞そのままに「Akt」も「TORC2」も保存されていたのだ。「私自身が非常に驚きました。もともと酵母には、インスリンも糖尿病もない。どうやら細胞の外にある糖(グルコース)を感知するシステムを使っているらしい。生物は単細胞から多細胞へと進化するに伴い必要に応じて情報の伝達回路を作っていきますが、ときにはこれまでの基本的なシステムを使い回しして別の目的に再利用していると考えるのが合理的でしょう」と推測する。

スイッチになる因子

その発見は、酵母により、動物のインスリンの刺激伝達の経路が解明できるというチャンスでもあった。もともと「TORC2」というタンパク質は、研究に使う薬剤(阻害剤)が効かないなどやっかいな存在だった。ところが、分裂酵母の「TORC2」は、その複合体を構成する数個のタンパク質(サブユニット)の遺伝子のうち、どれをつぶしても生き続ける。このことから、順番に遺伝子をなくす消去法で実験したところ、カギのタンパク質(Ryh1)を突き止めることに成功した。

「Ryh1」は、生化学反応を「オン」「オフ」するスイッチの役目をするGタンパク質の仲間の情報伝達因子であることも明らかにした。「これとそっくりの人のタンパク質(Rab6)があり、酵母では遺伝子の活性化を確認しましたが、人では遺伝子の重複が多く、詳細に解明するのは、今後の課題です」と期待する。糖尿病のメカニズムを詳細に解明し、糖尿病の治療薬の可能性を示すことは確かだ。

研究室のもう一つのテーマは、高温、紫外線などさまざまな環境ストレスにさらされたとき、適応するため活性化されるMAPキナーゼ(タンパク質リン酸化酵素)。外部から加えられた情報が酵素に伝わる仕組を調べている。ガン細胞の放射線療法でも、この酵素を中心にしたメカニズムが働いて耐性ができることがわかっており、ガン治療との関連が注目される。

面白いことを追求せよ

塩﨑教授は、物理学にあこがれて大学に入ったが、一般教養の講義で神経細胞の信号伝達の仕組を知り「生物体の中には宇宙がある」 と感じて、生物学にのめり込んだ。大学院修了後の1992年から渡米し、スクリップス研 究所でMAPキナーゼの研究に着手。カリフ ォルニア大に移ってからは、この酵素と関連があるとされた物質を調べるうちに、TORC2」を並行して研究することになった。「途中で帰国することも考えましたが、日本では若いうちに自分の研究室が持てないと思 い、残りました。今回、本学を選んだのは研究者の年齢層が若く、柔軟な雰囲気があるのと、日本の学生と一緒に研究してみたいという思いがあったから。奈良先端大の学生は本当に生き生きしています」と語る。

研究に対しての心構えは、「面白いことを追求するために、質の高いサイエンスをすると人類への大きな貢献になる」。米国滞在が長かったが「渡米前に気づかなかった奈良、 京都など日本のすばらしさを改めて感じてい ます」という。

研究室の学生も、さまざまな視点から意欲的に取り組んでいる。博士後期課程3年の村 山真一さんは、英国立バンガー大学を卒業し た国際派で、複合体である「TORC2」のどの タンパク質が情報伝達物質の認識に関わって いるかを調べている。大学のときの材料が 分裂酵母で、英国ではよく使われていました。修士のときのテーマが、マウスのがん遺伝子。 研究で手を動かすこと自体も楽しいですが、 なにより、核心に迫る結果が出てきたときが、一番うれしい。予想と違う結果が出て、こういう解釈もあり得ると考えるのも面白い」と情熱を見せる。

博士前期課程1年の米倉敏哉さんは人の培 養細胞を使って「TORC2」の研究を行っている。「酵母と同じような現象が人でも見られ そうです。よい結果が出ないときはつらいですが、常に研究の話ができる先輩や仲間が周囲にいることがありがたい。学部のときも、 がんの予防薬の研究をしていましたが、将来 的にはやはり医療に貢献できたらいいなと思 っています」と抱負を語る。

博士前期課程1年の朝田風太さんは、もう 一つのタンパク質複合体「TORC1」を活性化 する因子の研究を手がけている。「学部のと きは、巻き貝の遺伝子解析で微生物を扱うことがなかったけれど、ようやく実験にも慣れ ました。親身になって指導してくださったおかげです。授業も教科書の講義だけでなく、討論やプレゼンテーションの実践的な技術まで教えてもらえるうえ、先生との距離も非常 に近いところがいい。週末は環境問題のボランティアで市民向けのシンポジウムを開いたりしています。大きな視点も大事にしたいと 思っています」と話している。