~広報誌「せんたん」から~

[2013年1月号]

物質創成科学研究科 反応制御科学研究室 垣内喜代三教授、森本積准教授

抗がん剤を合成

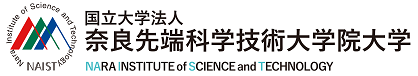

天然の物質を人工的に化学合成することができれば、希少な物質を大量に安価に生産で きたり、分子の構造を作り変えて機能を高め たり、さまざまな応用の道が開ける。しかし、天然物の大半を占める有機化合物という炭素 原子(C)を骨格にした複雑な構造の物質を生 み出す研究は、一筋縄ではいかない。

分子を構成する「原子」や「基(原子の集合体)」をそろえても、それらの組み合わせ手 順によって隣接する原子との結合の仕方が変わり、思い通りの形にコントロールするのに 膨大なエネルギーや手間がかかってしまうからだ。そこで、反応の途中でできる環状の構造など主要なユニットの部分を自在に合成す る効率的な方法の研究開発が行われている。

「有機合成反応の新しい制御法を開発し、それを活用して複雑な環状構造を持つ有機化合物をつくり、機能を発揮させる研究。温和な条件で効率的に反応を進める触媒の研究を 行っています」と垣内教授は説明する。これ までセイヨウイチイという植物に微量含まれ、卵巣がん治療に使われる抗がん剤「タキソール」の新たな化学合成法の開発などに成功し てきた。

反応が促進できた

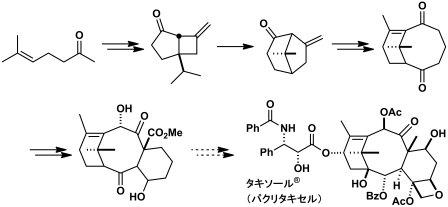

最近の成果を紹介しよう。 谷本裕樹助教、垣内教授らは、医薬品の材 料などによく使われる窒素(N)を含む有機化合物(環状イミン)を温和な条件で効率よく作 る方法を開発し、それを南米アリが持つ防御 物質の人工合成に応用してみせた。これまで 100℃以上で数時間~数十時間かかっていた 反応が、0℃以下、10分~20分で済むのだ。 その仕掛けのポイントは、結合した分子から 脱離する際に他の原子も一緒に抜き取る「脱離基」という分子ユニットにあり、あらかじめ原料分子の反応部分の近くに付けておき、脱離させることで反応が安定化し、促進される。さらに、でき上がった分子には二重結合 が含まれるので、そこにさまざまな分子を結合させて、いろいろな有用物質を新たに構築することができる。

また、もともと負の電荷を持つ窒素原子に、その電子(負の電荷)を引っ張る「基」などを結 合することで、逆の正の電荷を持つ形にする 「極性転換」を使う方法も考案した。正の電 荷に変身した窒素に対し、負の電荷を持つ炭素が結合しやすくなって、炭素と窒素の結合が基本にあるアミノ酸をはじめ、有用な窒素を含む有機化合物の合成に柔軟に対応できる。

さらに、光の高いエネルギーを使って化学 反応を行う光反応の分野にも取り組んでいる。この反応は一気に進むので制御が困難だが、 成果の一つは、通常、鏡像のように左手型、右手型と一対できる光学異性体のうち、どちらか有用な型の物質だけを作る「不斉合成 法」の開発に成功したことだ。ハッカの成分 であるメントールに光学異性体があることに 着目。この分子のどちらかの型を補助基(鋳 型)として目的の分子(基質)に結合しておくことで、それと同じ型の光学異性の分子ばか り作る反応を100%に近い効率で起こすこと ができた。それに加えて、西山靖浩助教らは、 超臨界流体というクリーンな溶媒を使って光反応の効果を高めることや、一辺1ミリ以下という極細の流路を作るマイクロリアクターという装置で光のエネルギーを十分に吸収さ せ、多量生産に結びつける方法の開発などに 取り組んでいる。

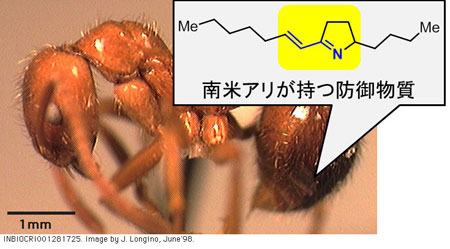

一方、森本准教授は、有毒で扱いにくい一酸化炭素(CO)の代わりに、塗料などの原料としての利用に限定されていたホルムアルデヒド(CH2O)をその代替に使い、医薬品の原 料になるシクロペンテノンなどカルボニル基 (―C=O)を持つ有機化合物を合成する方法を開発した。ロジウム錯体などの金属触媒により、ホルムアルデヒドから一酸化炭素を遊離させる形で使うの で、工場での作業の 安全性が高まると評判になった。

次は、全く無毒なグルコース(ブドウ糖)を 原料にした研究に挑む。グルコースの分子には、カルボニル基があるので、それを利用す る。これまでグルコースからバイオアルコールなどエネルギーを得ているが、直接、有機化成品の合成の原料として用いる発想は初めて。グルコースを含むセルロースやデンプンなどのバイオマス資源の直接利用にも広げる考えだ。

π型の研究者を育成

このような幅広い分野を手掛ける研究の人 材育成について垣内教授は、「まず、有機合 成という一つの専門性をきちっと身に付けさ せたい。研究室の学生は理論物理など基礎科学の出身や文科系の人もいる。複数の専門を 持つことになり、さらに幅広い知識を身に付 ければ望まれるπ(パイ)型の研究者になれる。 そのような能力を身に付け、企業などに入ったとき、仕事のテーマを分子レベルという原 点に立ち返ってみられる人に育ってほしい」という。本学の草創期に赴任して15年にな るが「学生は、もう少し隣接する研究に興味 を持ってほしい。これだけ幅広いテーマを扱っているのですから」と強調する。

中学時代から軟式テニスの選手で、体力に は自信がある。米スクリプス研究所で研究した際、ノーベル化学賞のバリー・シャープレス博士から「時間は大切、無駄なことはしな い」と言われたのが信条になった。「だれで も大発見の機会があり、それを見極める力 (セレンディピティー)を身に付けてほしい。 そのための粘り強さが重要なのです」。

また、森本准教授は「大学生の頃は、教科書を書き換えるような発見を目指していました。自分の名前を冠する反応や方法を見つけたかった。それは今も変わりません。しかし、 出口が見えない研究には今の社会も学生も中々興味を持ってくれないのが少々寂しいで す。実際には、" これのどこが役に立つ の?"ということの方が、大きく広がる可能 性が高いと思いますので、学生には、既存の データベースにないことを研究しているんだ という意識を付けさせるよう心がけています。 ナンバーワンを目指す数値争いの研究ではなく、オンリーワンの研究をしているということを、学生に耳が痛くなるほど、また、自分にも諭しています」とアピールする。私生活 では生粋の阪神タイガースファンで、昆虫な ど生き物の飼育が趣味だ。座右の銘は「最少努力の最大効果」。

ゼロから1の段階に進めた

研究室の若手も成果を上げ始めている。 博士後期課程2年の柳澤祐樹さんは、光反 応の不斉制御の研究で、合成を簡便にする方 法の開発に取り組んでいる。「基礎研究の中 で、たとえばゼロから1を生むという重要な 段階を達成できたと思っています。材料科学 の知見を光反応に応用するというアイデアで、 最初は成果ゼロの時期が続き辛かったのです が、基を変えることで1に結びつきました。 本学は設備がよく、研究室では、自分のやり たいことをアピールすれば、すぐに研究に反 映させてくれるところが非常によかった。実 験系なので生活が実験中心にあり、厳しい面 もありますが、それだけによい結果が出たと きの喜びは大きく、充実しています。ときに は趣味のフットサルで解消します」と語る。 博士後期課程2年の寺尾公維さんのテーマも光反応で、産業応用の研究としてマイクロ リアクターにトライしている。「細長い透明のチューブの中で光反応を効率よく進めるこ とと、その反応を観測するシステムの研究を しています。本学は、外国人の研究者が非常 に多く、コミュニケーションできるのでグローバルな雰囲気が体感でき、留学でも国際感 覚が身に付くところ非常によいと思います」と評価する。 博士前期課程2年の冨家愛さんは、ホルムアルデヒドを使って有機化合物を作る際の新しい触媒反応の開発を行っている。「ロジウムとパラジウムという2種類の金属触媒を同 時に使えば、反応がスムーズに進行することがわかりました。学部のときは、可視光で結 晶の物性を評価していましたが、自分でものづくりをしたくて進学しました。本学では研究設備など不自由なところがまったくないところがいい。休日は音楽を聴いたり、ドライブに出かけます」と研究生活をエンジョイしている。