~広報誌「せんたん」から~

[2014年5月号]

バイオサイエンス研究科 植物発生シグナル研究室 中島敬二教授、宮島俊介助教

多細胞生物の形づくりの謎

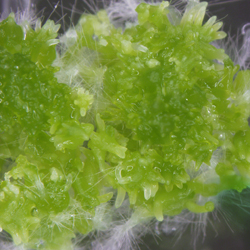

植物の根や葉を切断してみると、まるでモザイク模様のアートのような組織パターンが 現われる。この美しい精緻な構図は、「ひとつの細胞からどのようにして複雑な多細胞の植 物が形作られるか」という生物学の謎を秘めた表現でもある。

中島教授によると、ひとつの受精卵が分裂を繰り返して細胞の数を増やし、さらに分化して特有の機能を持った細胞になり、同じ性 質の仲間同士が組織をつくり、適材適所に配 置される。多様な組織が組み合わさってでき あがった植物体は効率よく光合成を行ったり 水や養分を運んだりする。この巧妙な形づくりの仕組みができあがったのは、植物が生育する自然環境の中で生命維持機能が最大限に発揮できるように進化してきたからだ。

こうした植物の発生の基本原理を解明し、応用する研究に取り組んでいるのが、中島研究室。シロイヌナズナなどを材料にして、根や胚の組織の形づくりに「どのような細胞同 士の連絡があるか」、「どのような遺伝子が働いて胚が発生するか」を調べるとともに、その全体像を明らかにするのだ。

植物のiPS細胞ができた

最近の研究成果は、根の特定の細胞で作ら れて遺伝子の働きを調節する物質(マイクロ RNA)が、複雑な組織配置を決めるという重要な機能を解明したことだ。このマイクロ RNA が周囲の細胞に拡散していくと、次第に 濃度が薄まり同心円状の濃度勾配ができる。 濃度により分化する細胞の種類が違うので、濃度差を目安にして距離を測り、異なる組織 を正しく配置するという巧妙なナビゲーショ ンが行われていた。

植物体はいったん形ができると堅い細胞壁 にさえぎられて細胞が移動できないので、あ らかじめ決まった位置で適正な細胞に分化させなければならないという制約があり、これを克服するメカニズムだ。マイクロRNAが細 胞間を移動しないというこれまでの定説を覆し、情報伝達物質として隣接する細胞同士の 連絡をしているという発見もあった。

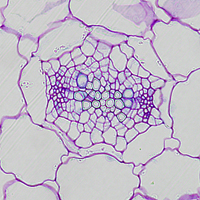

さらに「植物の分化した細胞を動物のiPS細胞のように初期化する遺伝子の発見」とい う画期的な成果がある。

この遺伝子はRKD4と呼ばれ、遺伝子 DNA からRNA(メッセンジャーRNA)が遺 伝情報をコピーするさいに、その強さを調節するタンパク質を作ると予想されていたが、 詳細はわからなかった。研究室では、シロイ ヌナズナを材料に、まず、この遺伝子を破壊 する実験により、受精卵から初期の胚までの 短い期間だけ機能していることを確認した。 次いで、本来はこの遺伝子が働かない発芽後 の植物で強制的に遺伝子を過剰発現させたと ころ、根や葉から未分化の細胞の塊ができた。 この細胞塊からは新たな胚が形成され、植物体にまで成長した。こうしたことから、この 遺伝子は発芽後の分化した細胞を初期胚の段 階へとリセットすることがわかった。

これまで植物は組織の断片をまるごと培養 する組織培養という方法で未分化の細胞の塊 をつくり、そこから根などの器官をつくるこ とはできていたが、遺伝子操作などがしやすい初期胚そのものをつくることはできなかった。中島教授は「本当に偶然の発見でした。 この細胞塊を念のため組織培養したところ、根などの器官ではなく個体そのものである胚 ができた。つまり、根を形成する遺伝子ではなく、細胞を初期化して胚の発生に備えるときに必要な遺伝子だった」と驚きを語る。植物に共通した初期化遺伝子の可能性があり、今後、有用植物や希少植物など特定の細胞を効率的に大量繁殖させる技術の確立などに応用が期待される。

-

RKD4の過剰発現でシロイヌナズナの葉を初期化すると、そこから 無数の胚を得ることができる -

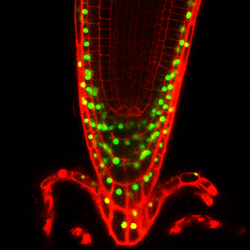

根冠分化のマスター制御因子を顕微鏡で見た写真(緑色の蛍光)。根冠は自ら剥れるという特異な性質で根の先端を守っている

負けるが勝ち

中島教授は「研究の出発点から植物の細胞 が細胞らしさを獲得していく過程、異なる種 類の細胞がうまく集まって一つの大きな機能 をつくるという過程に興味がありました」と 語る。約20 年前、本学の元学長でもあった 山田康之氏が京都大学教授時代の研究室の大 学院生として植物の組織を培養し、根から生 薬の成分を生合成する酵素を精製し、その遺 伝子や反応の機構を調べるなどの研究を行っ たのが、新たな研究の道を拓いた。

「大学院生のころは、DNA を一気に増幅す るPCR(ポリメラーゼ連鎖反応)法が実用化 されるなど分子遺伝学の技術的変革が急速に 進み、植物の重要遺伝子が次々と発見された 時期でした。そのときに、米国留学して植物 のパターン(形態)形成という発生の根幹を 学ぶことができました」と振り返る。 「負けるが勝ち」が信条。研究はかなりの確 率で予測と異なる(負ける)が、それが新発 見の糸口かもしれない。しかし「普段から確 かな観察眼、豊富な知識を持っていないとそ れに気づかないまま『負け』で終わってしまう」 という。

趣味は高校時代から始めた写真で風景や花 など生物を撮影。大学生のころは、まだ銀塩 フィルムの写真だったため、写真部の部室に こもって現像やプリントの腕を磨き、論文で も説得力のある美しいデータ写真の作製を心 がけた。助手の頃はオフロードバイクで旅行や通勤していたが、現在は「安全のため」マウンテンバイクに切り換えている。

宮島助教は、本学出身で、中島教授ととも にマイクロRNAの研究で成果を上げ、約3 年間、フィンランドのヘルシンキ大学で研究し たあと、2013 年10 月に帰国した。

現在のテーマは、根の生長点をキャップの ように覆う「根冠」という組織の細胞の分化。 特徴は、人間の皮膚のように組織の内側から 新しい細胞ができて積みあがるとともに、表面の細胞から細胞死して消えていくこと。細胞が壊れた後の土壌への影響など、その現象の必要性や仕組みを調べている。

研究の方法としては、実環境のように硬い 土の中で根冠が成長する様子を顕微鏡で追跡 する必要がある。このため、顕微鏡を横倒しにし、根の先端を追いかけながら観察するな ど新しい手法を考えている。「特徴的な組織なので、これまで見つかっていない基本原理がみつかる可能性がある」と宮島助教は意気込む。

研究では「予想外のデータを大事にします。 予想通りにいくのは、論文がまとまる直前だけでしょう」という。

自由で学生が主役の風土

中島教授、宮島助教に本学の研究環境を聞くと、「研究室間の垣根が非常に低いところが いい。とくに植物科学の領域の研究者が多く、気軽にサンプルを頼めたり、教えてもらったり、時には率直に批判し合える」(中島教授)、「総合大学にはない自由で学生が主役になれる 雰囲気はとてもいい」(宮島助教)と強調する。研究室の学生ら若手も、その自由で友好的 なムードに支えられ、研究に励んでいる。

博士後期課程3年の神谷雅子さんは、未分化な細胞が根冠に分化するさいに制御する因子を調べている。「根冠は細胞が生まれてから 死ぬまで3-4 日と短いのですが、その間に、初期の分化から成熟までが正確かつ一気に進 むことがわかってきました。細胞死までのメカニズムがわかるのではないかと期待しています」と意欲を見せる。神谷さんは、学部の ときは商学を専攻していたが、生命に興味を 持ったことがきっかけで大きく転進した。「本学は文系を含め幅広い分野の学生を集めてい るので入学でき、研究のチャンスを得られた ことはありがたい。研究室やテーマを自由に選べ、新しいことにチャレンジできる」と評 価する。入学してから自転車が好きになり、 マウンテンバイクとロードバイクの2 種類を 乗り分ける。

博士前期課程2年の古川明日香さんも根冠 の分化がテーマでマイクロRNA との関わりを 調べている。学部のときは、メラノサイトの未知の機能を探索していたが、発生の現象そのものに興味がわいて本学に入学した。「福利 厚生が整っていて、研究に集中できる。山が多く自然環境もいい」という。趣味は、生物 の研究者らしく骨格標本づくりだ。