~広報誌「せんたん」から~

[2017年1月号]

世界最高のHMD

目の前の現実の世界に、コンピュータ処理して画像や音声などを一体化して付け加え、もう一つの世界を演出する仮想現実感(AR)。その技術は、「ポケモンGO」などゲームやエンターテインメント、教育の分野で一気に身近になったが、背景には産業の現場で困難な作業を迅速、容易に進めるサポート役としての研究の積み重ねがある。現在では、医療などさまざまな分野での応用が始まっている。

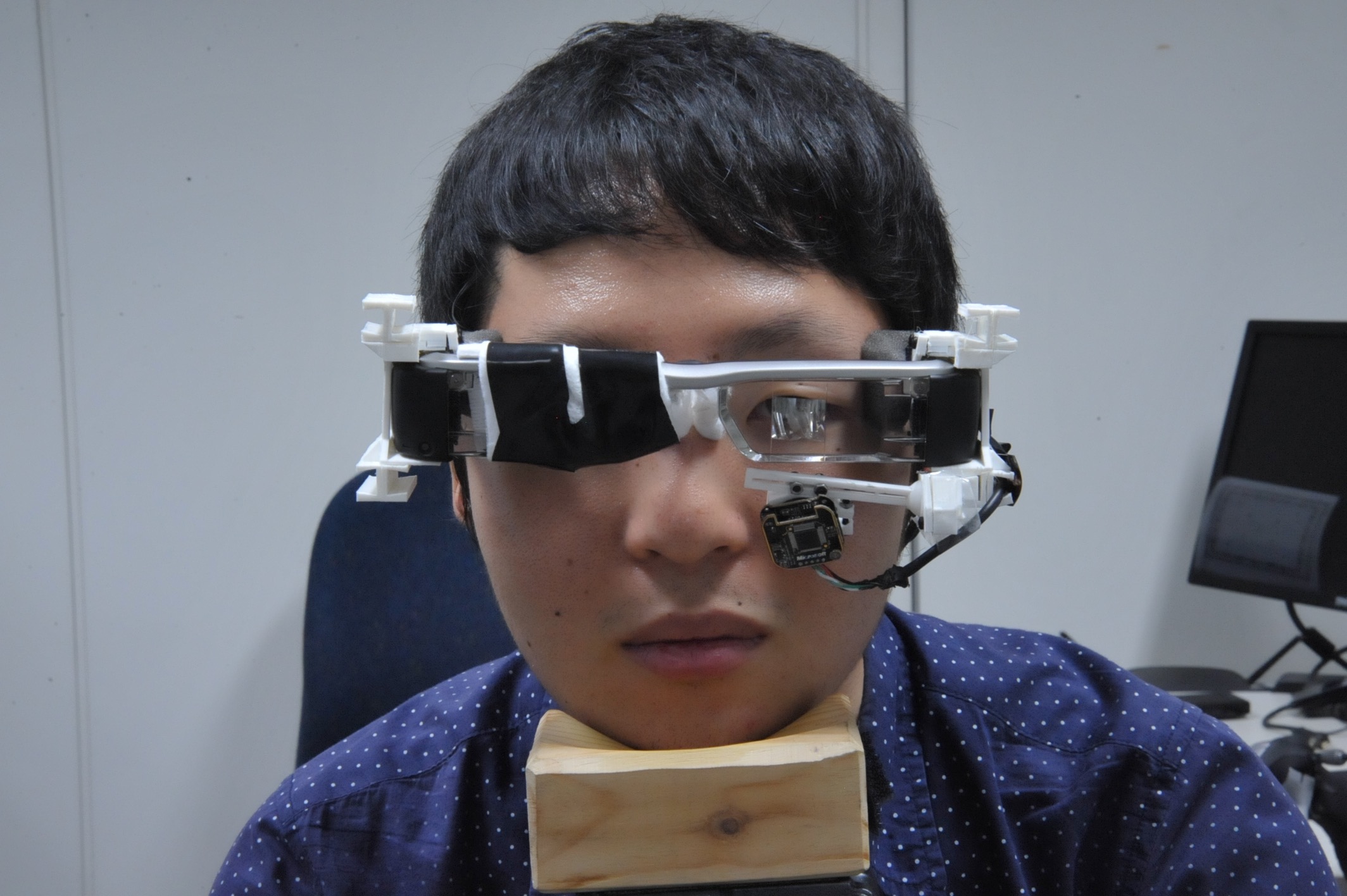

加藤教授は、AR研究の先駆者。画像の表示装置を通して絵を見れば、立体画像のキャラクターが立ち現れ、動き回る「飛び出す絵本」の開発で知られる。いま挑んでいる大きなテーマのひとつは、頭部に装着して見るモニターの「ヘッド・マウント・ディスプレイ」(HMD)の性能を格段に向上すること。IT関連企業が参入し国際競争になっているが、「いまARの分野で一番、完成度を求められているのが表示デバイス。自分たちが世界最高をめざす気持ちです」と意気込む。

クリアすべき条件は広範囲に画像が見えるほどレンズの視野角が広く、高画質、そしてメガネサイズの小型であること。「この3つを同時に実現し、日常的に違和感なく使えるようにする。そのためには、材料のデザイン、デバイスの開発から最終的なシステムまで統合して考える必要があり、本学の物質創成科学研究科と融合領域の共同研究を行っています」と説明する。

幸せのおもてなし

また、ARの技術を医療に役立てる研究も進めている。整形外科の領域で、腰椎の疾患を手術でする際、ARで体内にCT(コンピュータ断層撮影)画像を重ねて表示すれば、目の前の患者の体内の骨の画像が半透明になり、隠れていた神経などの位置・形状が直接わかる仕組みだ。手術の精度、確実性が増すことになる。「神の手が必要な難手術でも、一般の医師をサポートできるようになれば」と期待する。

「研究室ではあくまで究極のARの技術開発をめざしますが、情報系の研究者は利用者の便利だけでなく、生き方まで考える気持ちが必要」というのが持論だ。ITが使えなくて日常生活に困れば、それは個人の能力が退化した結果であって本当の幸せとはいえない。だから、加藤教授は携帯電話もスマートホンも持たず、不便さを感じながら、「幸せのおもてなし」をもたらす真の情報技術の在り方を考える。そんなとき、世界のトップを争うW杯クラスのスポーツを観戦。「真剣勝負を見ていると、自分も新たな目標をめざす勇気がわいてきます」

人類の未来に貢献

一方、「ARは人類の未来に大きく貢献する」と信じ、新たな画像表現を模索しているのが、クリスチャン・サンドア准教授。ドイツ・ミュンヘン工科大学出身で、米国コロンビア大学、日本のキヤノン先端技術研究本部、南オーストラリア大学など世界各国で研究を重ね、2年前に本学へ。これまで、建物の映像と、背後の光景を別のカメラで撮影した映像を合成して眼鏡型のHMDに表示し、まるで透視眼鏡をかけたように見える映像の研究プロジェクトを提唱し、グーグル・ファカルティ・アワードを受賞するなどの実績がある。

現在は、人の目が視線の方向にピントを合わせていて、カメラのレンズとは異なることに注目し、そのピントのズレを人の目の構造を考慮して調整し、リアルなARの映像を作り出す研究を進めている。「ウォルト・ディズニーが、カラーアニメやドルビーサウンドを開発し、映像の世界を一変させたように、新たなメディアの技術革新をめざしています」と抱負を語る。

個人的には日本の温泉が大好き。将棋、囲碁(初段)も強く、チェスは、国内で3番目のランクという本格派だ。

本学出身の武富助教は、AR技術で画像を重ねるさいに主要な情報になる観察者の位置、視線の方向を画像のデータから解析する研究を続けてきた。そうした成果をもとにユニークな応用研究を鹿屋体育大学(鹿児島県)と共同で行っている。

選手のフォームを改善

陸上の短距離選手らのパフォーマンス改善をめざすのがねらい。陸上のトラックの地下に圧力センサーを埋めた施設があり、その上を走ると足裏の着地のときに圧力のかかり方でフォームの特徴がわかる。走る映像と圧力のデータを統合し画像化すれば、問題点が直観的にわかり、効率よく改善できる。「プロトタイプの段階ですが、練習に使ってもらい、パフォーマンスの向上につながれば、うれしい」。武富助教自身もスポーツマンで、短距離走や総合格闘技の経験があるだけに勘所を押さえたシステム構築ができそうだ。

アレクサンダー・プロプスキ助教もドイツ出身で、大阪大学での博士研究員を経て、半年前に赴任したばかり。これまで人の目に写り込んだ画像を解析し、3次元データを得たり、視線を追跡したりする研究だったが、「これからは、HMDと組み合わせ、興味を持った対象の情報を表示するなど応用の研究を続け、これまでにない最高の成果をあげたい」と意欲を見せる。「本学の研究レベルは高く、最高の経験ができそう。できるなら、日本でずっと研究したい」。

海外からの留学生が多いのも研究室の特徴だ。オーストリア出身のマックス・クリシェンバウアさん(博士後期課程3年生)は、3次元アニメなどの作成に使うインターフェースが研究テーマ。「作成作業の環境はARの方が、すべて仮想の環境のVR(仮想現実)より速いことがわかりました。こうした研究成果を基に起業もしています」という。

また、トルコ出身のオーラル・カプランさん(博士後期課程1年生)は、武富助教とともに、ARのスポーツ応用を手掛けている。「主に自転車競技で誰でも効率的な練習ができるようなシステムを開発しています」という。自転車については、自身がレースに出るほどの実力があり、「研究のおかげで、自分のフォームを絶えずチェックするようになりました。本学は教官と学生の壁がなく、楽しんで研究できます」