~広報誌「せんたん」から~

[2018年9月号]

細胞のシグナル伝達は分子とは限らない

細胞は、遺伝子やタンパク質分子が化学反応することにより、ATP(細胞のエネルギー源)や必要な分子を生み出して生命活動を営んでいる。急速に発展してきた分子生物学では、この分子の生化学反応を中心に研究されてきたが、一方で、ATPを電気や力など物理的な量に変換して機能を発揮する。例えば、神経細胞はATPを消費して細胞膜内外でイオンの濃度差を生み出し、イオンの濃度差は膜内外の電位差(電圧)を生み出す。これが神経上を伝わって、軸索末端では再び分子シグナル(グルタミン酸等)に変換される。このように神経では電流という物理量自体が細胞内シグナル伝達の一要素となる。作村研究室では、特に細胞の物理的な現象である「形づくり」や「移動」などをテーマに、関係する分子や力、形についての実験や観測のデータを解析し、これらの数理的な関係を導き出して複雑な生命現象の全体像の解明に挑んでいる。

作村准教授によると、物理的な生命現象を最初に定式化したのは、英国の生理学者、ホジキン博士とハクスレイ博士(1952年)で、後にノーベル医学生理学賞を受賞した。神経の興奮(活動電位)が発生するのは、膜にあるイオンの通路(イオンチャンネル)の開き具合と、もともと膜が持つ電位差(膜電位)との相互作用であることを解明した。「生化学に物理的要素の視点を加えることで、複雑な現象が意外にシンプルに見えてきます。神経細胞のシグナル伝達も生体分子の拡散ではなく、電気を使うから瞬時に行えるのです」と説明する。

神経細胞の形が偏る仕組みの定式化

これまでの大きな成果のひとつは、神経細胞の形の偏りである「極性」が形成されるときの力学的な仕組みの解明。神経細胞には複数の短い樹状突起と、一本の長く伸びた軸索という突起があり、樹状突起が情報を受け取り、軸索の先端から、神経伝達物質を放出し、別の細胞に伝えている。本学の稲垣直之教授らの研究により、神経突起が伸びるときに、駆動力となるエンジンの役割を果たす「アクチン線維の流れ」と、その力を伝えるクラッチの役割をする「シューティン」タンパク質が突起先端で働いていることはわかっていた。しかし、シューティン濃度が揺らいでいるにもかかわらず極性ができる理由を普通の言葉で表現することが困難だった。

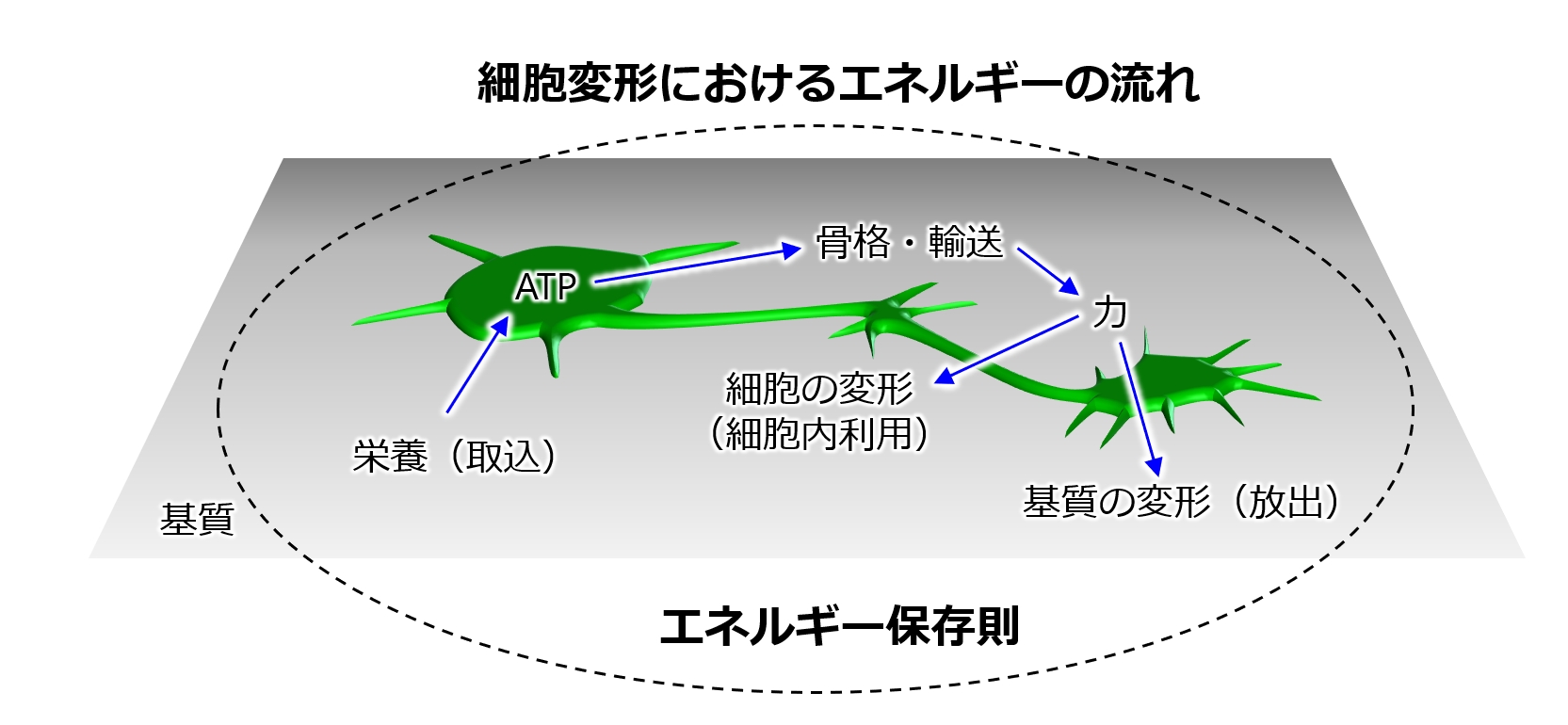

そこで、作村准教授らは、稲垣教授らとともに、「突起の長さ」「シューティンの濃度」「駆動力」の3つの物理量の相互作用を考え、実験データを導入した定量物理モデルを作成した。その結果、シューティン濃度だけで極性を決めているのではなく、突起の長さとの相互作用で極性が生まれることが分かり、しかも濃度が揺らぎながらも突起が伸長できることが再現できた。この過程をエネルギーの観点で解釈すると、ATPから分子輸送、突起先端における駆動力、基質の変形と突起伸長における弾性エネルギーと次々にエネルギー変換がなされている。つまり、ATPの全エネルギーのうち、基質を変形させてエネルギーを外に放出しながら、極性形成を行う仕組みをとらえたことになる。「この研究は既存の数理的概念を当てはめる方法では不可能で、生物学の研究者との根気ある議論が非常に重要だった」と述べる。

このほか、脊椎動物が受精卵から発達する際にできる体節という細胞のかたまりにおいて、環境が変動しても細胞同士は頑健に同調して特定のタンパク質を生成する原理や、細胞同士が力学的にコミュニケーションをとって血管組織をつくる原理にも迫っている。

また、データサイエンスの応用として、ヒトの呼気に含まれる成分を解析して病気の診断を行ったり、生物実験で直接観測できないものを機械学習で推定したりする研究も行っている。

▲ 細胞は取り込んだ栄養からATPを生成し、ATPから化学ポテンシャル、力学エネルギー、物体の変形による弾性エネルギーとあらゆる形に変換していく。取り込んだ栄養のうち、一部が基質の弾性エネルギー等で細胞外に放出され、残りは細胞変形を含む機能に利用される。全体としてのエネルギーは変化しない(エネルギー保存則)が栄養は減少し、(細胞にとっては使えない)他のエネルギーが増えていく(エントロピー増大則)。細胞機能(および生体機能)はこうしたエネルギーの流れの中で発現している(非平衡開放系)。作村研究室では、輸送⇒力⇒変形のエネルギー変換を定式化した。

とにかく楽しもう

作村准教授は、高校生のときに英国のスティーブン・ホーキング博士に魅かれて宇宙論の研究を志した。その後、もう一つの宇宙でもある脳・神経科学に興味が移り、情報科学の立場から研究を重ねた。現在の細胞生物学とのかかわりは、本学に初めて赴任した2000年から数年後に、中庭の池の端で出会った稲垣教授から、数理モデルの作成を依頼されたのがきっかけだった。「生物と数理・物理との融合研究は実物を十二分に理解することが大切だと気づきました。これからも、生命現象がさまざまな物理要素で成り立っていることを解明していきたい」と抱負を語る。

研究のモットーは「とにかく楽しもう。そうでないと意味がない」。22万キロを走破した愛車でドライブに出かけるが「そのときも雪道など路面の状態を考え、細胞の動きと結び付けています」と話す。

分子ネットワークの同定と制御

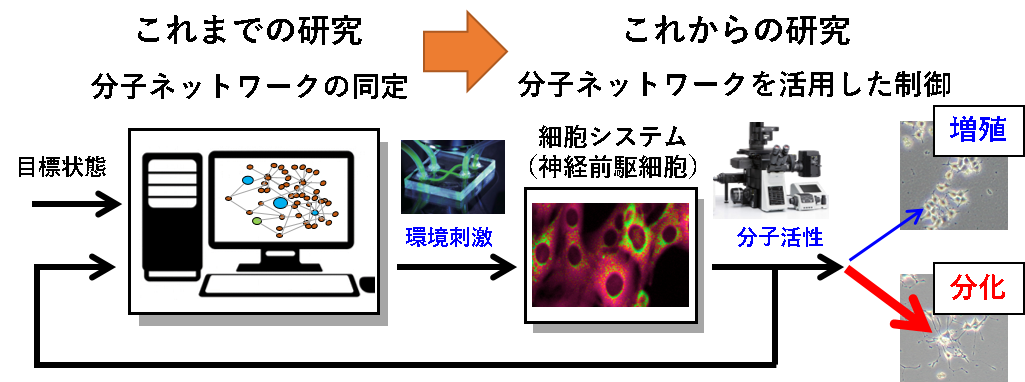

▲ 分子ネットワークを用いた細胞分化の制御

▲ 分子ネットワークを用いた細胞分化の制御また、国田助教は、神経細胞に分化する前駆細胞を用いて、細胞内のタンパク質や遺伝子の分子ネットワークを解析し、分化に導く過程を調べている。一定の時間間隔で自動的にサンプルを採取して測定する分注ロボットから得られる膨大な実験データに対して数理解析を行っている。分化の前後で時間の経過によって、どのような順番でどの分子間が活発に発現しているかなどの関係性を調べ、細胞内の分子ネットワークの詳細を明らかにする。「細胞の増殖から分化に切り替わる時点でどのようなシステムが働いているか、数理モデルにあてはめてわかってきました。この実験方法の有効性についても提唱していきたい」と意気込む。

プラモデル好きの少年だった国田助教は、大学に入って当初はロボットなどの制御理論を学んだが、その時から「生物のシステムを深く知り、自分で再構成したい」という思いがあってシステム生物学に。「外部から細胞を制御し、再生医療などに役立てる研究も考えています」と話す。研究のモットーは「素人発想・玄人実行」。

生物学のワクを越える

学生らは物理の視点から提起されるバイオの新領域に果敢に挑んでいる。

片山東さん(修士課程2年生)のテーマは、細胞の分化などに関わる多機能タンパク質に反応する遺伝子。「数理解析や統計処理の手法を使うので新たに自分の研究を見直すことができ

ます。機械学習の手法など他の分野に進んでも役に立つので、納得できるまで習得していきたい」と研究一筋の意欲を見せる。

大木雄一朗さん(同)は、モデル動物のゼブラフィッシュの血管が成長するさいに、前後に連なった複数の細胞の相互作用を調べている。「分野を融合して幅広い視野からの研究ができるのがとてもよく、世の中を驚かせるような成果を上げたい」と意気盛ん。吹奏楽部でクラリネットを演奏していたことから、コンピュータ音楽の作曲も手掛け、趣味は情報系だ。

入谷紗瑛さん(同)は、神経細胞の軸索が正しい方向に伸びるシステムをデータの数理解析などで探りつつある。「生物学にとらわれず物理などさまざまな分野に広げて考えることを学びました。本学は情報科学領域の学生と合宿で勉強会を開くなど、フレンドリーに交流できます」と話す。長く続けているエレクトーンは店頭でデモ演奏ができるほど上達し、研究生活の癒しになっている。