~広報誌「せんたん」から~

[2019年1月号]

廃プラスチックの処理は世界的な課題

飲料水の容器に使われているPET(ポリエチレンテレフタレート)などのプラスチックの廃棄物が、自然環境に蓄積して悪影響を与えているため、削減することが世界中で大きな課題になっている。化学合成して作り出されたPETは廃棄されるときに、リサイクルや焼却など人工的な処理を行っているものの、膨大な量の廃プラスチックをすべて収集して処理するには、能力やコストの限界がある。

そこで、注目されはじめたのが、たとえ人工物であっても微生物が進化し、分解できるようになるという自然界のシステムの探索と応用だ。吉田特任准教授らは、世界で初めてPETを分解する機能を持つ細菌(イデオネラ・サカイエンシス)を発見。さらに、この細菌がPETを分解するだけでなく、代謝して食べていることを示した。抜本的な環境改善につながる可能性を秘めた研究成果は米科学誌「サイエンス」に掲載された。

吉田特任准教授は「この細菌はPETをリサイクルする工場内で、幸運にも見つかりました。どうやら特殊な酵素を使ってPETから生体の構成成分やエネルギーを得ているらしい。このような細菌は、ほかには報告されていません」と強調する。

2つの酵素が連係

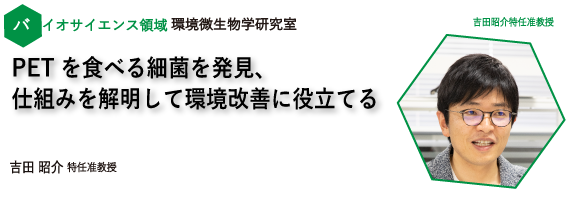

なにしろ、この菌は、PETだけを栄養源(炭素源)にして増殖するのだ。実験ではフィルム状のPETを使い、採取したサンプルを加えて培養する方法で約250のサンプルを試した。その結果、フィルムの周りに集まる様々な種類の微生物が見出された。イデオネラ・サカイエンシスはこの集合体から選抜された。そのフィルムの表面を、電子顕微鏡で観察すると、なんとくぼみが無数にうがたれ、エサにしていることが確かめられた。

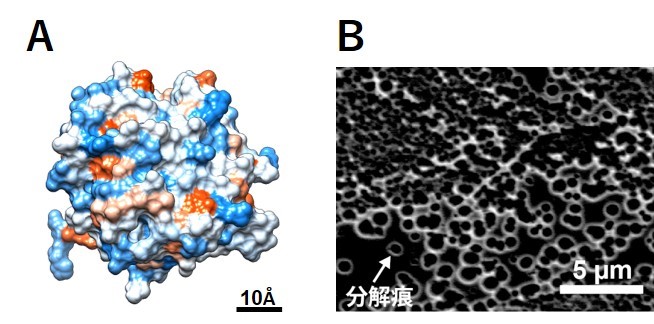

▲ (A上)PETフィルム上で生育するイデオネラ・サカイエンシスの電子顕微鏡画像(A下)フィルム表面を洗浄後、観察される分解痕( B )イデオネラ・サカイエンシスは2種の酵素( P E T a s eとM H E T a s e )によりP E Tを段階的に単量体まで分解する。本菌はこれらの単量体を代謝して、二酸化炭素と水まで分解することができる。

次いで、PETの分解の仕組みを調べるため、細菌がもつ酵素を調べた。PETは、「エチレングリコール」というアルコールと、炭素が六角形に結合した芳香環(ベンゼン環)を持つ「テレフタル酸(TPA)」という化合物が、交互に数珠つなぎに結合した高分子(多量体)。結合部分は通常なら生体内の酵素で切り離しやすいエステル結合というパターンなのだが、TPAの芳香環が分子全体の構造に影響して切れにくくしているので、バラバラに分解できない。それだけに、未知の機能の酵素の存在が予想された。

そこで、吉田特任准教授は、この細菌の全ゲノム(遺伝情報)を遺伝子解析。これまでPETをわずかに分解できると報告された酵素を手掛かりにゲノムの塩基配列を探索したところ、PETに特異的な加水分解酵素「PETase」を見つけた。この酵素は、振りかけると一晩でPETフィルムに穴を開けるほど強力だが、PETから、エチレングリコールとTPAが一分子ずつ結合した化合物「MHET」を生成するにとどまる。このため、その結合を切り離して、それぞれの分子に分けて代謝しやすくするもう一つの酵素があると考え、「MHETase」を探し出した。この2つの酵素は同時に働いており、連係しているとみられる。

▲ (A)PETaseの立体構造 (B)精製PETaseにより分解され、分解痕を生じたPETフィルム

有用物質の生産に

こうしてPETを食べる仕組みの全体像が明らかになりつつある。吉田特任准教授は、「この仕組みを効率よく働かせるための他の因子もあるはず。それを突き止めるとともに、温和な環境でPETをすみやかに有用物質に変換させるように、この細菌を改変して産業に役立てたいと思っています」と抱負を語る。また、「微生物進化の上からも興味深い。酵素を構成するアミノ酸が1個変化しただけでも微生物が新たな機能を得るとすれば、PETしかない環境の中で、これを食するものが王者になれるという選択圧がかかり、その結果変異した微生物が生き残ることも考えられます」と研究の夢は広がっている。

吉田特任准教授は、環境問題の解決をめざして大学に入り、学生時代にPET分解菌探索研究に出会った。若手研究者対象の文部科学省卓越研究員でもある。「発表で面白いと思ってもらえるような研究を目指してきました。学生とは、選りすぐりの面白いテーマに取り組みたい」と語る。本学については「欧米のように能動的に学生を受け入れており、一人ひとり指導するためのサポートシステムが、群を抜いて厚い」という。また、「研究室の立ち上げでは、遠心機など高価な機材を教員が退職されたあと提供してもらえた。このような思いやりがある交流も珍しいのでは」とも。交通アクセスの手段が少ないため、通勤途中の近鉄・高の原駅(奈良市)から本学(生駒市)までは、毎日、クロスバイクで25分かけて通勤する。「体力維持を兼ねていますが、坂道が多く、トラックも走ってくるので、安全な道を探して小回りする必要があり、電動アシストを着けています」と話す。

進化の研究の対象に

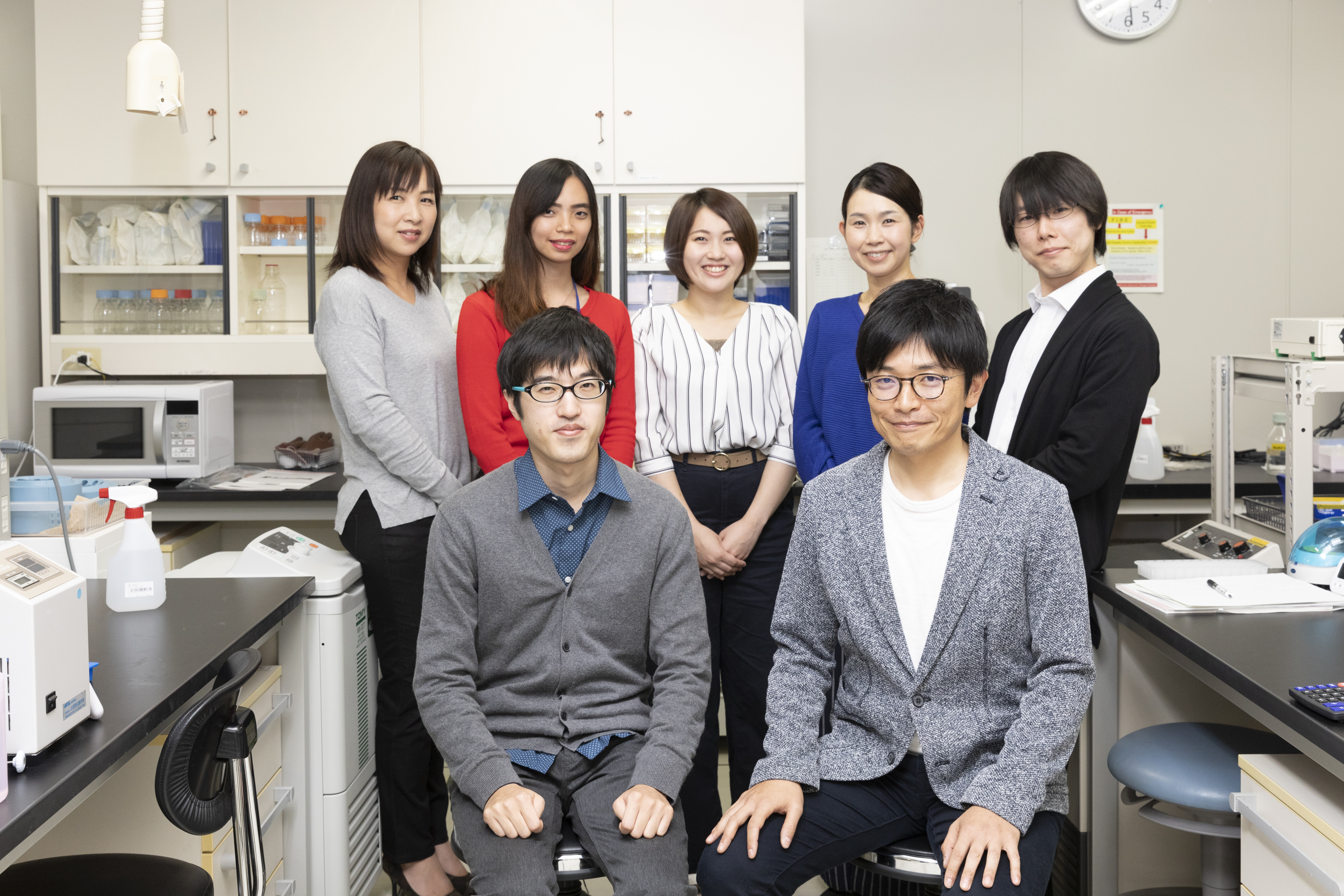

研究室のメンバーは、PETを分解処理する微生物の機能解明と応用という大きなテーマに多角的に取り組んでいる。

博士研究員の蜂須賀真一さんは、イデオネラ・サカイエンシスが持つ特定の遺伝子をノックアウトする手法を確立した。これまでに、PETaseの遺伝子を破壊することに成功したが、これによりどのようなシステムが働くかを見て、この酵素の役割を判断することが可能になる。「この細菌については基本的なデータが未だ少なく、苦労しましたが、これからはこの手法を使っていろんなことを調べていきたい」と意気込む。博士の学位は、セ氏80度以上で育つ超好熱細菌の研究で取得したが、これには生物進化の根元に位置するものが多く、PETを分解するようになった新しい細菌との進化の比較にも興味を抱く。研究に対しては「独自の判断を重視するように心がけています。本学は、熱心な先生が多く、手が止まっている研究室がないように思えます」と話す。ジャグリングで研究疲れを癒すが、ボールなら一度に5個まで扱える、と自信を見せた。

修士課程1年生の高山暁生さんは、この細菌を培養初期の段階で、どのような遺伝子が働いているかを網羅的に解析している。「データの取得に十分な菌体数を確保するために、培養の時に入れるPETの形状を検討していたが目途がつき、次の段階に進めそうです」と張り切る。学部の時は、樹木の細胞壁成分の芳香族化合物を分解する菌を探していたことからこの研究室を選んだ。「研究を楽しむことが大事で本学にはそのような人が多い」という。雪国の福井県の出身で冬はスノーボードに出かける。

同じ1年生の西井太郎さんは、この細菌を改変し、PETを発酵の原料にして有用な化合物を作るように仕向ける研究をしている。これまで酵素反応の速度の研究をしてきたが「この分野は素人なので、研究でとくに大切にしているのは、きちんとディスカッションして知識を身に付けることです」と思いを語る。毎朝、好きなコーヒーを豆からひいて出し、研究室仲間らに配って、コミュニケーションを深めるツールに使っている。