~広報誌「せんたん」から~

[2018年5月号]

どの表面にもエレクトロニクスを

柔らかい有機化合物を次世代のエレクトロニクスの材料として使う研究開発が実用段階に入っている。曲げられる高精細の有機ELのディスプレーはすでに製品化され、有機薄膜太陽電池、有機トランジスタなどの実用化も間近に迫った。有機材料は柔軟で軽く、印刷技術を使って低コストに大面積デバイスが作られるといった、シリコンなどの無機材料にはない特性を持ち、それを生かした個々の有機デバイスの性能が格段に向上しているからだ。

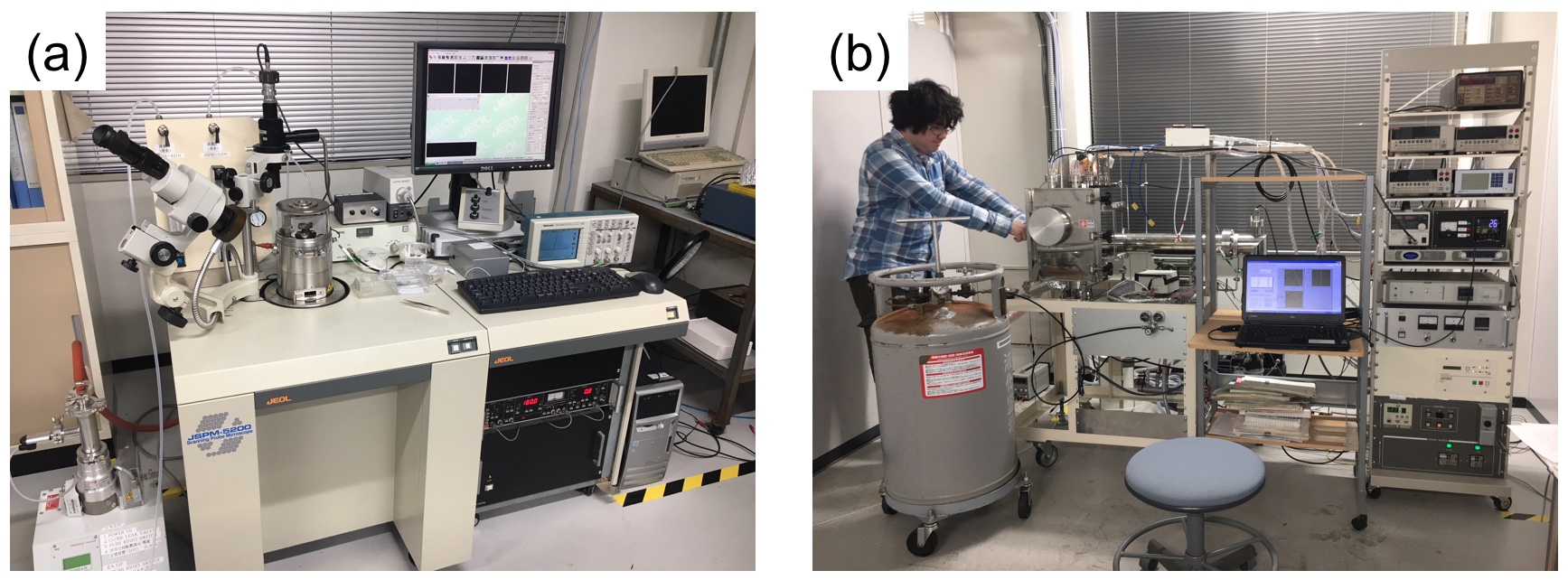

このように有機エレクトロニクスへの期待が高まる中で、有機固体素子科学研究室では、身の回りの環境から電気エネルギーを得る有機デバイスを中心とする様々なテーマに、物性物理、電子工学、表面科学、材料化学など多角的な視点から研究に取り組む。電流が流れている材料内の電位をナノレベルで評価し解析できる世界唯一の装置などを開発し、測定が困難な現象の解析には理論計算を導入するなど、現象の根本理解を研究の核として基礎から応用まで幅広いテーマに挑んでいる。

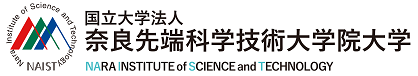

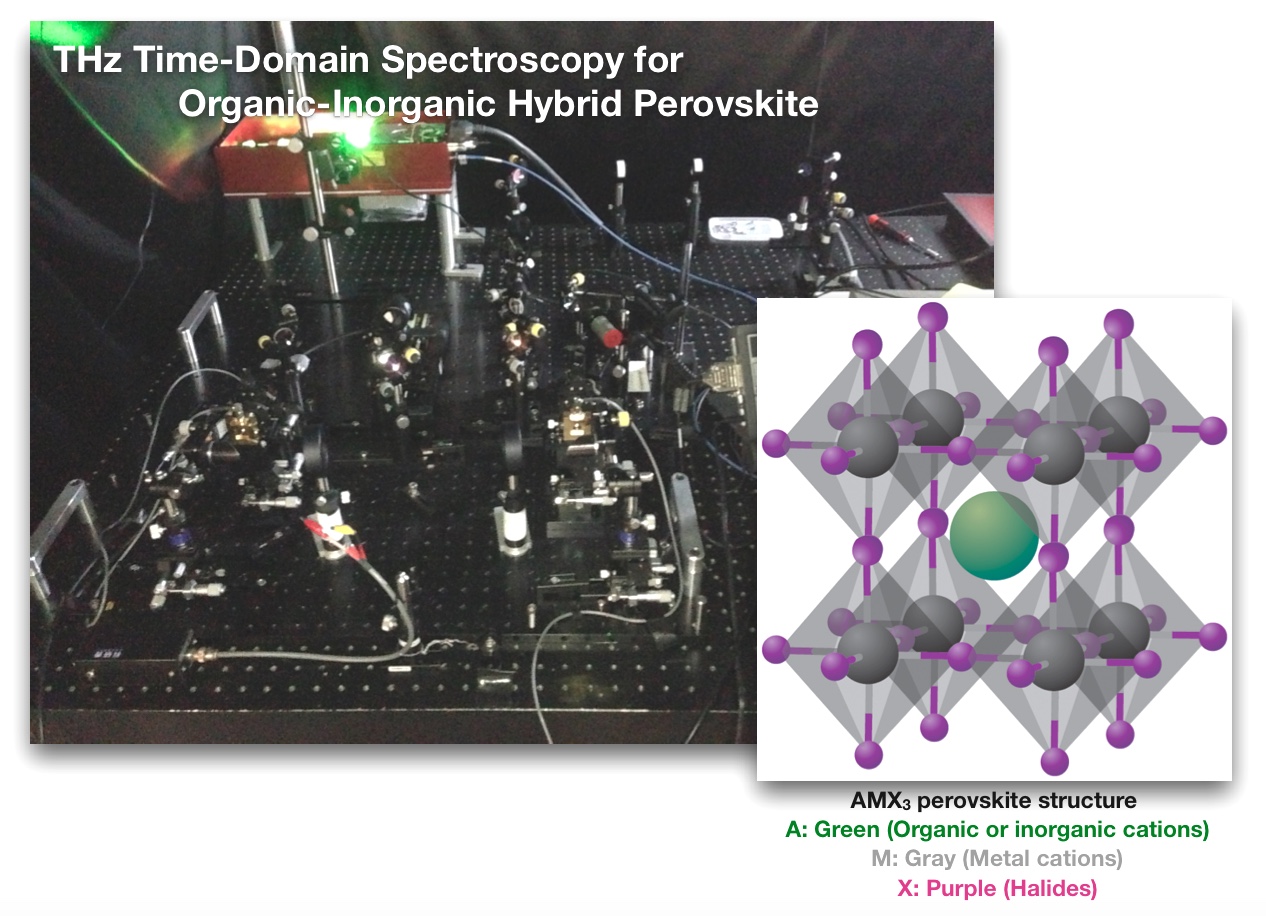

中村教授は「紙のように丸められる電子機器、発電する衣服などさまざまなモノの表面(any surface)にエレクトロニクスの機能を付け加えて暮らしを豊かにすることを念頭に置いて、多彩な有機材料の相互作用を解明し、役立てる研究を続けてきました」と語る。現在の主要な応用研究のテーマは、有機熱電材料、次世代プラスチック太陽電池、そして、透過性が強いテラヘルツ波という電磁波を受信し画像化するフレキシブルセンサーだ。

排熱を電気エネルギーに

有機熱電材料は、生活環境や人体からの排熱を回収し、それを電気エネルギーに変換するのがねらい。ゼーベック効果と呼ばれる現象で、材料内の温度差により起電力が生じて電流が流れる。一般に、起電力の大きさに相当するゼーベック係数や電気の流れやすさを示す電気伝導率が高いほど、また、熱伝導率が低いほど効率が高くなる。

この現象について、有機固体素子科学研究室では大きな発見があった。純度を十分に高めたフラーレン薄膜が、従来の理論値の100倍前後の高い電圧が出るという巨大なゼーベック効果を示したのだ。後に他の多くの有機低分子半導体でも同様の現象が見られることが判明したが、これまでの無機材料の理論では説明できない。実用化されれば、有機熱電材料を2枚の電極で挟むだけの乾電池のような単純な構造の熱電変換素子ができるだけに期待は大きい。

チームを主導する小島助教は「無機材料に比べ有機材料は分子同士が弱い相互作用で結合するなどの特徴が関係しているのかもしれません」と推測する。

熱伝導率が高すぎることが課題だったカーボンナノチューブ(CNT)というナノカーボン材料の間に特殊なタンパク質を挟む形で接合することで熱伝導率を最高で1000分の1に抑制するナノ複合材料の開発にも成功した。さらに、CNTを糸に仕立てて布に縫い込み、体温により「発電する服」の研究も行っている。中村教授は「有機熱電材料は、変換効率のチャンピオンデータを目指すのではなく、使いやすさという特長を優先して開発することで強みを活かせます」と説明する。

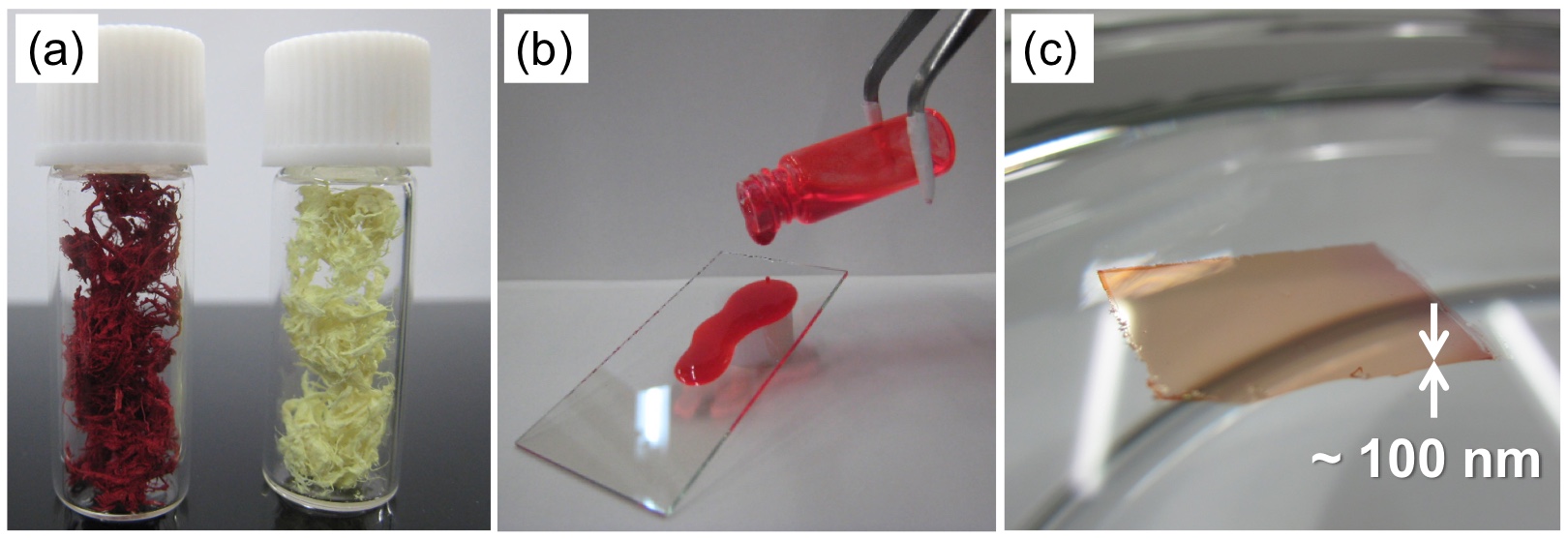

プラスチックでつくる太陽電池

一方、プラスチック太陽電池は、プラスの電荷とマイナスの電荷を運ぶ2種類の共役高分子という有機半導体材料を混ぜ、透明電極に塗布して薄膜を作った後、別の側面に電極を付ければ光を吸収して発電する。低コストの工程であり、曲面の壁に貼っても使えるうえ、共役高分子の種類によって吸収する光の波長を変えることもできる。このような優れた特性から実用化が進められているものの、高性能化に必要な動作原理の定量的な理解が進んでいない。

チームを主導する辨天准教授は「薄膜層の厚みが100ナノ(10億分の1)メートルと薄く、発電特性を決める内部の構造はさらに小さいので、表面の凹凸が原子レベルでわかるSPM(走査型プローブ顕微鏡)の探針をナノ電極として用いて様々な局所機能を可視化するなど、独自の方法で発電性能を決める要因を調べています。材料の混ざり方などが光電変換機能に深く関係しており、詳細を明らかにしたい」と意欲をみせる。

また、テラヘルツ波イメージセンサーは、この電磁波を検出する撮像素子を画面上に敷き詰め、透視画像を映し出す装置。衣服の下に隠した違法の物品を探り当てるセキュリティ応用などの用途が期待されるが、現状では大型の装置が必要であるため普及が進まない。そこで、撮像素子を有機半導体に替え、丸めて持ち運びできるほど軽量、コンパクトにするとともに、検知能力を向上するのがねらい。中村教授は「有機無機ハイブリッド半導体の中にも優れた可能性を秘めた材料があることがわかり、鄭助教とともにその研究に着手しました」と話す。

多彩な可能性を秘めた有機材料について、「応用物理学を足場として無機半導体の研究から始めましたが、有機半導体は無機の材料と異なり、分子1個単位で半導体の性質を示し、それをブロックのように組み合わせていろいろな構造を作ったり、異種の分子を積み重ねたり、自己組織化したり、望む機能に自由自在に方向付けができるところに魅かれました」と中村教授は振り返る。「物質を評価解析して物性を知ることから研究が始まる」が持論であり、多くの評価装置を独自開発してきたが「趣味や日常品でも市販製品をそのまま使うことはなく、どこか手を加えます」という。「研究室には、異分野出身のスタッフが多く所属して、多角的に融合研究を進めていますが、このような構成が可能になるのも研究主体の大学院大学である本学ならではのメリットかもしれません」と話す。

固いチームワーク

異分野の研究者が集まるだけにメンバーのチームワークは固い。辨天准教授は「本学は研究しやすく、大学の体制を良い方向に変えるときにも一丸になって、かなり素早く対応できるでしょう。私も学生との交流を励みにしています」と語る。「専門の高分子化学の成果に半導体の物性が加われば世の中が大きく変わる成果が出せると思うので、実験と理論の両面から研究を進めたい」と抱負を語る。

小島助教は、「本学はコンパクトにまとまっていて、フットワークの軽さや機動力を感じます」と話す。写真が趣味で、研究室の学生の成長過程を写真に収めて、卒業後も振り返れるようにしている。研究については「理学部物質理学専攻での学生時代は電気が流れる有機半導体を合成する実験を行い、その後、化学計算から物性を予測する計算科学で学位を取得しました。この研究室では、測定が困難なナノスケールの熱の輸送を調べているので、そこにさまざまな計算法を組み合わせて研究を進めています」と独自の方法を模索する。

韓国出身の鄭 敏喆( チョン・ミンチョル)特任助教は、表面物理学の立場からテラヘルツ波センサーや有機無機ハイブリッド太陽電池を研究する。「基礎科学を研究するインフラとしての大学の環境は日本の方がはるかに良い。ただ、韓国の学生は厳しい競争環境の中でモチベーションを高めており、日本の学生もがんばってほしい」とエールを贈る。

研究室の学生は意気盛ん。「テラヘルツ波の研究ですが、自由に実験できる環境を楽しんでいます。将来は、自分の成果を製品化して世に問いたい」(修士2年生、小堀天さん)、「まったく新しい熱電変換素子を研究するにあたって多様な知識が必要ですが、未知の分野でも多くの研究者からアドバイスが得られるところがとても良い」(同、磯田一輝さん)、「プラスチック太陽電池の高性能化をめざしていて、良い結果を出すというモチベーションを維持していきたい」(同、鈴木隼也さん)と口々に感想を述べる。

インドネシアから博士後期課程に入学したアンジャル・タウフィク・ヒダヤトさんは「プラスチック太陽電池の性質を分子レベルで調べています。日本の良い設備環境で実験の経験を積むのは魅力的。博士取得後は自国に帰って、大学で教えたい」と話す。特技は沖縄空手、という。