~広報誌「せんたん 開拓者たちの挑戦」から~

[2020年5月号]

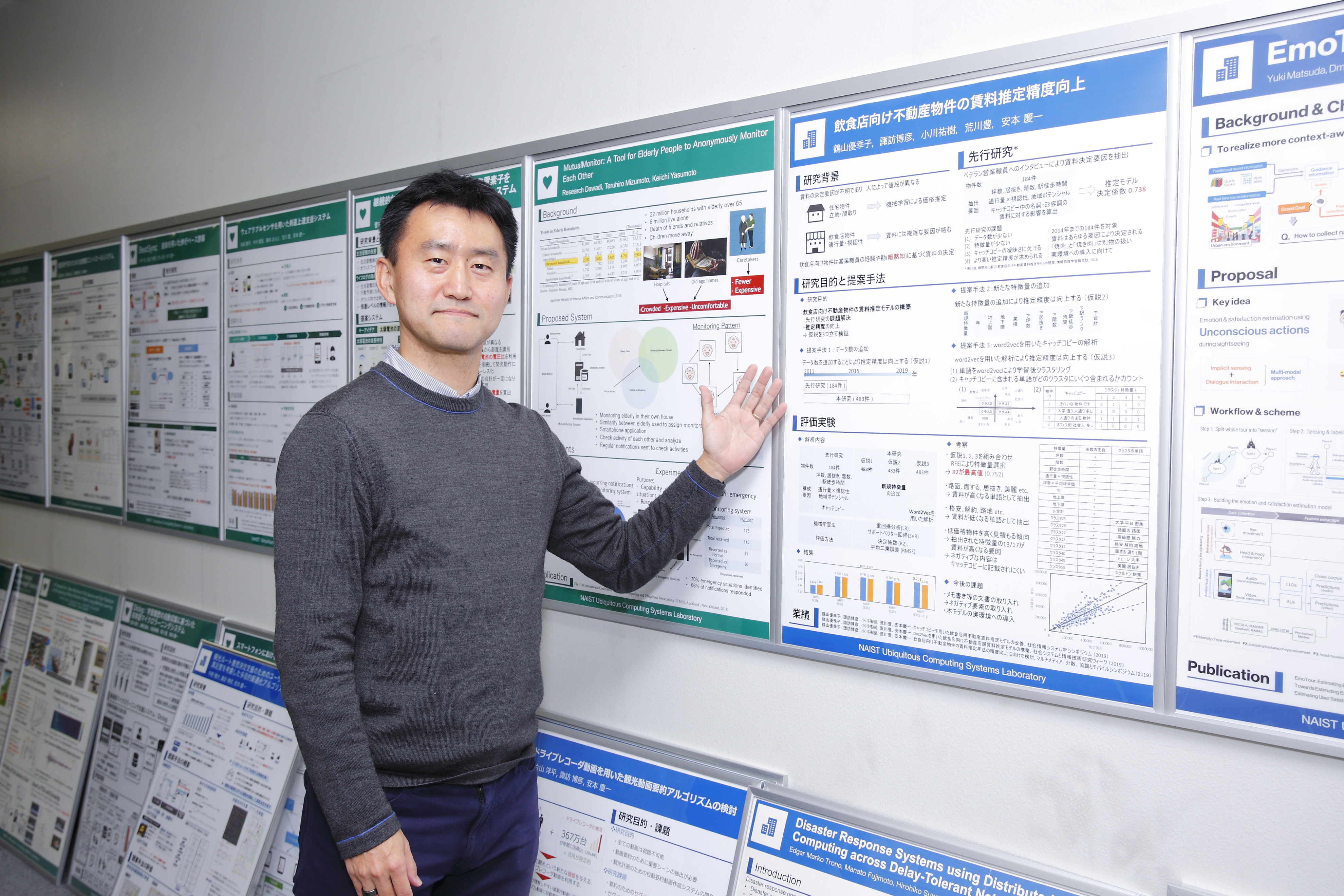

地震や豪雨などで大災害に見舞われた時、被災者の救出や住民の避難場所、物資の供給といったライフラインを支え、パニックを防ぐのが情報通信網だ。東日本大震災の発生時には、携帯電話端末に電波を送信する基地局が倒壊するなどして通信網が途絶え、深刻な事態が頻発した。こうした大規模な通信障害が生じても、個々の携帯電話端末などを連動させて、情報のやりとりや処理ができる「災害情報流通支援システム」を情報科学領域ユビキタスコンピューティングシステム研究室の諏訪博彦特任准教授らが開発している。この研究は、文部科学省の科学研究費補助金(科研費)の基盤研究(A)に採択された。

携帯電話が橋渡し

災害により携帯電話網が喪失したときに、まず必要なのは生の現場の状況をつぶさに伝える通信機能。そこで諏訪特任准教授らは、携帯電話端末同士がブルートゥースという無線通信により、バケツリレーのように直接情報を受け渡す「マルチホップ通信」を活用するシステムを研究している。複数の携帯電話端末をそれぞれ中継機にして橋渡しし、順番に情報を伝播するという方法だ。ただ、その際、特殊なアプリ(アプリケーションソフト)を急きょ、インターネットを通じて受信(ダウンロード)する必要があるが、ネットが崩壊していればできない。

「解決策として災害発生時を想定しながら、日常でも違和感なく使えるアプリの開発を目指しています」と諏訪特任准教授。

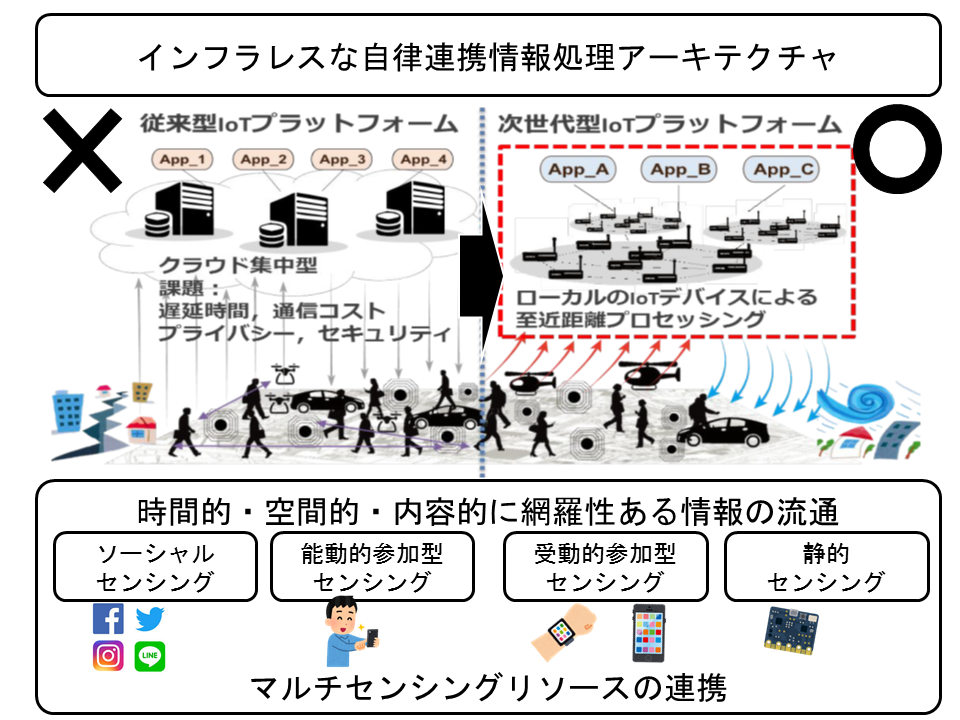

さらに、ネットがダウンした現場で携帯電話などを使い、生体情報などのデータを計算処理するという高度なシステムの開発を提案している。災害時には情報を計算処理するサーバー群(クラウド)にネットを介して接続できない状況になるが、携帯電話や、センサーなどIoT(モノのインターネット)につなげられる機器(デバイス)の計算能力を活かし、それらが自律的に連携し分散処理して結果を弾き出す。このため、携帯電話など異なる目的で作られた機器同士がうまく連携を取り合い、能力に応じて計算を分担していくソフト(ミドルウェア)の開発をめざしている。

自動的にデータを整理

一方で、錯綜する現場で被災情報を自動的に整理して分類する「多段階層型情報集約法」の研究も続ける。膨大なデータを網羅的に抽出して解析するデータマイニングという手法を使ったもので、情報同士の類似性やキーワードの近さを手掛かりにまとめて分類し、詳細なデータの層から区分けされたデータ群の層へとボトムアップの形で多段階に積み上げていく。この手法には、アリが他のアリの出すフェロモンを追うだけの行動が一体になった集団行動に見えるという群知能の研究に基づいた人工知能(AI)の技術が生かされている。検索するときは、例えば、上層の「避難物資」の項目から下層の「食糧」の項目へとたどっていけば、目的の情報にたどり着ける。「どんな情報が入ってくるかわからない状況の中で、あらかじめ分類項目を決めなくても整理できます」と話す。

さらに、情報そのものについても、ツイッターなどのSNSのデータだけでなく、スマホで撮った現場写真やドライブレコーダーの動画を提供してもらう参加型センシングの導入も進めている。

諏訪特任准教授は、社会情報学という文系の出身。その後、理系の情報科学の研究に移った。災害関連の研究を始めるきっかけは1995年1月の阪神大震災で復旧ボランティアとして活動したことがきっかけ。「理系では技術先行型の研究者が多いが、私はあえて社会課題先行型で臨んでいます」と話す。

インフラレスな自立連携情報処理アーキテクチャ