~広報誌「せんたん」から~

[2020年1月号]

プロリンが細胞を守っていた

清酒、味噌、醤油、パンなどの発酵食品づくりでわれわれになじみ深い酵母は、生命の基本的な仕組みを解き明かすモデル微生物でもある。高木教授らは、酵母が、冷凍やエタノール、活性酸素(ROS)の発生、低栄養といったさまざまな環境ストレスに適応する時の複雑で巧妙な細胞内メカニズムを解き明かすとともに、その成果を活かしてストレスに強い酵母づくりでバイオ産業の発展に貢献している。

「民間企業(味の素)の研究所に13年間勤め、その後、福井県立大学を経て本学に赴任しました。そのため、生命科学研究とバイオ技術開発のバランスを常に意識してテーマに取り組んでいます」と高木教授。酵母との出会いは民間企業の研究所で、パン製造用の冷凍生地を評価する仕事がきっかけだが、そのときに凍結障害に強いパン酵母のニーズを知った。

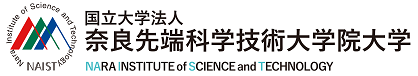

多くの細菌や植物の細胞はアミノ酸のプロリンの蓄積によりストレスから保護されているが、通常の酵母はストレスにさらされても、プロリンの合成を誘導する機構がないことに着目。プロリンを細胞内に蓄積する酵母の突然変異体を選抜し調べたところ、プロリンには、冷凍だけでなく、乾燥、酸化、浸透圧、エタノールなど様々なストレスからの細胞保護効果があることを見出した。その成果は発酵生産性が高い産業酵母(パン酵母、清酒酵母など)の育種への応用が期待されている。

▲図1 酵母の新しいストレス耐性機構

一酸化窒素(NO)が情報を伝える

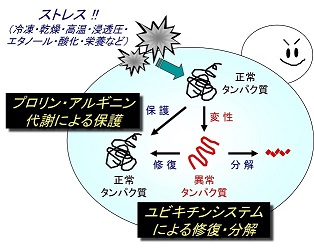

このプロリンの研究過程で、Mpr1と名付けたN-アセチル化酵素を偶然に見つけた。この酵素は、プロリン代謝に関連するアルギニンの合成を促進すると考えられている。さらには、プロリン・アルギニン代謝を介してTah18という還元酵素によって一酸化窒素(NO)が生成し、そのNOが酸化ストレスから細胞を防御するという大きな発見にたどりついた。

NOについては、米国の学者が哺乳類の重要な情報伝達分子であることを突き止め、ノーベル医学生理学賞(1998年)を受賞した。しかし、酵母ではNOを生成する酵素(NOS)がわかっておらず、ほとんど研究がされていなかった。

「NOは非常に反応性が高いので、必要なときに少量生成すれば、細胞保護に役立つのですが、多すぎると細胞毒性が出るという二面性があります。大型の科研費などを活用してその詳細なメカニズムを酵母やカビ(糸状菌)で明らかにしたい」と高木教授は抱負を語る。

▲図2酵母におけるNOの合成と機能

フルーティな泡盛

もう一つの大きなテーマは「アミノ酸機能工学」。酵母が生産するさまざまなアミノ酸について、代謝の制御機構や生理機能の仕組みを明らかにすること。応用面では、これまで特定のアミノ酸を多く生産する菌株を突然変異により効率的に得る方法を考案し、酒類酵母の高機能開発に成功している。例えば、酵母によって醸造される沖縄の蒸留酒「泡盛」では、ロイシン(アミノ酸)の代謝経路からできる吟醸香の成分(酢酸イソアミル)は、通常の酵母ではロイシンと同様に生成量が少ないことから、ロイシンを高生産する酵母の育種によって独特のフルーティな風味を持たせることができ、すでに3種類の泡盛が商品化された。

現在、酵母の国際学会(ICY)の会長を務め、日本の発酵技術を海外にアピールすることも忘れない。本学については「外国人研究者や留学生が多く、われわれの研究室にも学生に加えて、共同研究先から多数の社会人が入れ替わり研究に来るというダイバーシティ(多様性)の環境はとても気に入っています」。そのような環境が色濃いアメリカの文化を好み、なかでも野球については、アメリカ野球学会(SABR)に所属していたほど。各チームの選手名鑑を翻訳したことも多い。もっとも気に入っている街ニューヨークの球団では「資金力にものを言わすヤンキースより健気に頑張っているメッツが好きな」タイプという。

▲図3同研究室で育種した酵母を用いて商品化した泡盛

生命の本質に迫る

研究室で酵母のNO生成のテーマを深めているのは那須野助教(高木研2012年度修了)。生成に直接に関わる酵素やアルギニン以外の窒素源がないかを調べ、NOが情報伝達分子として働く際に、どのようなアミノ酸に結合(修飾)・分離するかについて関与する酵素の同定を目指している。「扱いやすい酵母から、すべての生物に共通するメカニズムを突き止めていきたい」。

那須野助教は、大学生のとき、文系から薬学部に編入し、化学メーカーを経て、本学に入学した。「自分の興味があるテーマに挑み、重箱の隅をつつくのではなく大局的にものが言えるようになりたい」。大学時代はロック・バンドのボーカルだったが「いまは、研究が忙しく、ギターを弾いても指が動かない」。

本学の学生時代にNOの生成を実験中に見つけた西村助教(高木研2011年度修了)は卒業後、東北大学医学部の助教となり、再び、本学にもどってきた。東北大では硫黄(S)の研究で、システインというアミノ酸に含まれる「SH基」が「SSH基」に置き換わっていると、強力な抗酸化作用を発揮することを発見。酵母の実験で、このタイプの分子が細胞の寿命を制御する因子である可能性を示した。「細胞のエネルギー代謝と関係しているとみられ、創薬にむすびつくかもしれません」。

「人の知らないことを掘り下げて研究したい」が信条。趣味は旅行で、全国各地を訪れる目標を達成したため、今は硫黄分が多い温泉地を巡り、研究の構想を練る。

創薬を目指す

棚橋亮弥さん(博士後期課程2年)は、異常なタンパク質を分解して処理するユビキチンシステムの研究に取り組んでいる。筋萎縮性側索硬化症(ALS)などの神経変性疾患では、神経細胞にタンパク質が凝集して壊れる現象がみられるが、その凝集タンパク質(TDP-43)を酵母で発現させ、TDP-43にユビキチン分子を連結させる酵素(Rsp5)との関係を調べて、そのメカニズムを明らかにする。「創薬の手掛かりになる成果が得られれば」と期待する。

示野誠也さん(同1年)は、酵母で生成されるNOについて、タンパク質にニトロソ基(―NO)を導入する反応が、その作用解明の手掛かりになると考え、タンパク質がどれだけニトロソ化されているかを定量的に測定する方法を研究している。「測定法を確立し、NOによる酵素活性の制御など防御応答のモデルづくりを進めていきたい」と意欲を見せる。

異常の感知システムを解明

一方、木俣准教授は、細胞内で膜タンパク質などをつくる小器官「小胞体」で、異常な形に変性したタンパク質の蓄積などストレスに応答して処理するシステムを研究している。それは小胞体の膜に埋め込まれたセンサータンパク質(Ire1)がストレスを感知して活性化し、その情報を品質管理役の「分子シャペロン」(タンパク質)に伝える。そして増加したシャペロンが異常な分子の処理にあたるという仕組みだ。

木俣准教授は、Ire1が異常なタンパク質を確実に感知し、活性化して応答するという現象の詳細な機構について、酵母を材料に研究。その結果、異常な分子の蓄積により、Ire1は結合しているシャペロンを分離したあと集合。さらに、Ire1の集合体に異常な分子が直接結合するという2段階チェックのあと活性化し、シャペロンの量を増やしていることを初めて突き止めた。小胞体に赤色の蛍光タンパク質をつけ、Ire1に緑色を付けて顕微鏡観察すると、Ire1がストレスに応じて小胞体のあちこちに点状に集合している様子が見て取れた。

「この仕組みの生体応答は、動物にもあります。抗体やホルモンなど医薬品製造に酵母を使うことがありますが、酵母のシャペロンを増量して機能を向上させるなど広く人類に役立つ研究をしていきたい」と抱負を語る。本学には、東南アジアの留学生が増えているのがうれしく、「学生時代にバックパッカーだった経験を活かして積極的に交流し、研究者を育てたい」。